2022.07.03.6

Files > Volume 7 > Vol 7 No 3 2022

Determinación antigénica de Helicobacter pylori en escolares de un centro educativo comunitario en Honduras

Antigenic determination of Helicobacter pylori in schools of a community educational center in HondurasEstefanía Cuellar-Macías 1 y Nancy Álvarez-Corrales 1*

1 Escuela de Microbiología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras; estefaní[email protected], [email protected]

*Correspondencia: [email protected]

Available from: http://dx.doi.org/10.21931/RB/2022.07.03.6

RESUMEN

Helicobacter pylori es un colonizador ávido de la mucosa gástrica del ser humano. Las infecciones por H. pylori son usualmente asintomáticas y adquiridas en la niñez por lo cual tienden a progresar hacia cronicidad generando un daño tisular severo; por ello es relevante caracterizar diversos grupos poblacionales y vigilar epidemiológicamente la distribución de casos. Se realizó un proceso educativo de prevención de enfermedades gastrointestinales enlistando 60 niños entre 8 y 12 años en una escuela de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Previo asentimiento informado, 45 escolares respondieron una encuesta para obtener datos demográficos, clínicos, ambientales y sociales. Asimismo, accedieron a colectar y entregar una muestra fecal. Se realizó un método inmunocromatográfico para determinar coproantígenos de H. pylori y se analizó estadísticamente la asociación entre infección por H. pylori, variables socioeconómicas y clínicas. Se detectaron coproantígenos de H. pylori en 29% de la población escolar estudiada, los cuales no mostraron sintomatología gastrointestinal severa o complicaciones. La prevalencia de infección aumenta con la edad de los escolares. No se encontró ninguna asociación estadística significativa entre la infección y las variables analizadas; no obstante, la prevalencia de portadores asintomáticos entre escolares pone en perspectiva el desarrollo de programas de vigilancia, así como estudios prospectivos con intervalos de seguimiento diagnóstico y clínico para prevenir oportunamente complicaciones tempranas y tardías.

Palabras clave: H. pylori, Diagnostico, Epidemiología, Escolares

ABSTRACT

Helicobacter pylori is an avid colonizer of the human gastric mucosa. H. pylori infections are usually asymptomatic and acquired in childhood, which is why they tend to progress towards chronicity, generating severe tissue damage; For this reason, it is essential to characterize various population groups and epidemiologically monitor the distribution of cases. An educational process for the prevention of gastrointestinal diseases was conducted, enrolling 60 children between 8 and 12 years of age in a school in Tegucigalpa, Honduras. After informed consent, 45 schoolchildren answered a survey to obtain demographic, clinical, environmental and social data. They also agreed to collect and deliver a fecal sample. An immunochromatographic method was performed to determine H. pylori coproantigens and the association between H. pylori infection and socioeconomic and clinical variables was statistically analyzed. H. pylori coproantigens were detected in 29% of the school population studied, who did not show severe gastrointestinal symptoms or complications. The prevalence of Infection increases with the age of schoolchildren. No significant statistical association was found between Infection and the variables analyzed; however, the prevalence of asymptomatic carriers among schoolchildren puts into perspective the development of surveillance programs and prospective studies with diagnostic and clinical follow-up intervals to timely, prevent early and late complications.

Keywords: H. pylori, Diagnostic, Epidemiology, Schoolchildren

INTRODUCCIÓN

Las infecciones causadas por Helicobacter pylori (H. pylori) tienen repercusiones importantes para la salud pública global. Mas de la mitad de la población mundial está infectada por H. pylori, (1) y en niños menores de 18 años se reporta una prevalencia global de 32.3%. (2) La relevancia clínica de este patógeno bacteriano, Gram negativo, microaerofílico y flagelar reside en su asociación con desórdenes gastrointestinales como el adenocarcinoma gástrico, úlcera péptica, gastritis y Linfoma Asociado a Mucosa Gástrica (MALT).(3,4)

Los factores epidemiológicos que favorecen la incidencia de casos han sido ampliamente documentados .(5,6) Entre ellos se encuentran un bajo nivel socio-económico, hacinamiento intradomiciliar, condiciones higiénicas y ambientales deficientes, aunado a la susceptibilidad del hospedero y la virulencia del microorganismo.(7,8)

Se han sugerido diversas rutas de transmisión de la bacteria, (9) sin embargo no existe una forma única que explique la alta incidencia de la infección. Las rutas de transmisión principales son el contacto directo entre personas, formas ambientales tales como aguas o alimentos contaminados,(5) ruta oral-oral, (10,11) oral-fecal, (12) gastro-oral,(13,14) y zoonótica. (15)

La búsqueda de H. pylori debe ser realizada en niños con úlcera gástrica o duodenal; si H. pylori es identificada entonces se debe tratar y confirmar su erradicación. (16)

Ante una amplia gama de métodos, la selección más adecuada depende de diversos factores como edad del paciente, la sospecha de cáncer gástrico, disponibilidad de la prueba, costo, así como su finalidad (diagnóstica, epidemiológica o de seguimiento terapéutico). (17) Los métodos invasivos de diagnóstico están basados en biopsias de mucosa gástrica para realizar estudios histopatológicos o cultivo bacteriano, mientras que los métodos no invasivos se basan en la detección de antígenos bacterianos en muestras fecales o saliva, respuesta inmune humoral en suero, o en la evidencia indirecta como la hidrólisis de la urea a partir del aliento. (18)

En los pacientes pediátricos la detección de antígenos bacterianos en heces mediante inmunoensayos presenta algunas ventajas como la facilidad para la obtención de la muestra, el bajo costo y rapidez de la prueba, permitiendo realizar tanto el diagnóstico como el seguimiento postratamiento; el uso de anticuerpos monoclonales en estos ensayos permite una alta sensibilidad y especificidad.

Estudios epidemiológicos han establecido una prevalencia de infección por H. pylori entre 50% y 70% entre los niños menores de 5 años residentes en países de bajo y mediano ingreso, mientras que en los países de alto ingreso es menor de 20%. (19,20) La mayoría de los niños son asintomáticos y la lesión más común en ellos es la gastritis crónica siendo infrecuente que desarrollen complicaciones en la infancia. La indicación principal de búsqueda de infección por H. pylori en niños con manifestaciones digestivas es el hallazgo endoscópico de úlceras o erosiones gástricas o duodenales, aunque estas solo representan el 5% de los casos (21) por ende requieren un manejo clínico y terapéutico diferencial entre niños y adultos. La endoscopía se recomienda solamente en niños sintomáticos que tengan antecedente de familiar de primer y segundo grado con cáncer gástrico, de acuerdo con los protocolos establecidos por consensos de Sociedades de Gastroenterología Pediátrica Europea (ESPGHAN), estadounidense (NASPGHAN) y guías regionales como las brindadas por la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología pediátrica (LASPGHAN) para el diagnóstico y seguimiento de H. pylori en niños. (8,21–23)

Según las directrices mundiales de la Organización Mundial de Gastroenterología, la decisión de tratar o no el H. pylori debe ser una decisión activa que tenga en cuenta las circunstancias y los riesgos de cada paciente. Por lo tanto, la decisión de realizar una prueba de detección de H. pylori sólo se justifica si hay intención de tratar en caso de hallarlo, sin embargo, esta estrategia en pacientes menores con dispepsia está declinando en países desarrollados.

La terapia de primera línea más utilizada comprende un inhibidor de la bomba de protones (IBP), con amoxicilina y claritromicina (IBP-AC); al considerar las resistencias primarias a claritromicina el régimen mejor estudiado es la terapia cuádruple basada en Bismuto que incluye IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol (IBP-BTM). (24)

La infección por H. pylori no es una enfermedad de notificación obligatoria en Honduras por lo cual los registros epidemiológicos son limitados. El presente estudio contribuye a documentar a nivel local y nacional sobre la adquisición temprana de infecciones por H. pylori en población pediátrica analizando la presencia de coproantígenos de H. pylori junto a las condiciones clínicas y socioeconómicas asociados con colonización e infección.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el Centro Educativo Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) durante el mes de agosto del 2018. La población de estudio fueron niños en edades de 8 a 12 años cursando cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria.

Los participantes se reclutaron como parte de un proceso educativo dirigido a conocer y prevenir enfermedades infecciosas gastrointestinales haciendo énfasis en H. pylori. Los niños y sus responsables legales firmaron un asentimiento informado antes de ser enrolados, y posteriormente se llenó una ficha epidemiológica. Los niños brindaron una muestra de heces que fue transportada al laboratorio de microbiología clínica de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para su inmediato procesamiento. A las muestras de heces se les realizó un análisis inmunocromatográfico comercial (AriaTM, CTK Biotech Inc), para la detección de coproantígenos de H. pylori conforme a las instrucciones del fabricante. Brevemente, se diluyó la muestra fecal tomando la cantidad señalada en la palilla colectora, sumergiendo y homogenizando vigorosamente en una solución tampón; se depositaron 70-85 µL en la zona de muestreo del dispositivo. Los resultados se interpretaron después de 10 minutos de comenzar la reacción. El informe de resultados se entregó a los padres de familia y los casos positivos fueron remitidos a un médico para ser evaluados clínicamente.

Simultáneamente, se aplicó una encuesta en la que se documentaron condiciones sociodemográficas de la población, así como la presencia de signos y síntomas clínicos usualmente asociados a la infección de H. pylori.

Se utilizó estadística descriptiva para la tabulación de los datos. Además, se aplicaron pruebas estadísticas (Prueba Exacta de Fisher con un 95% de intervalos de confianza utilizando el programa SPSS Statistics IBM) para analizar si existían características en esta población que aumentaran el riesgo de infección.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la Maestría en Enfermedades Infecciosas y Zoonóticas (CEI-MEIZ/06-2018), UNAH.

RESULTADOS

Un total de 60 niños participaron en el proceso formativo de educación y prevención de enfermedades gastrointestinales con la promoción de higiene en agua y alimentos; continuaron en el estudio conforme al diseño metodológico 45 niños cursando el cuarto (n=15), quinto (n=13), y sexto grado (n=17) de educación básica, con edades comprendidas entre 8 y 12 años, de los cuales 56% fueron niñas y 44% niños.

Se detectó coproantígeno de H. pylori en 13 de los 45 (29%) participantes, con una positivad mayor en las niñas (69%) comparado con los varones (31%).

El grupo con mayor número de casos positivos 54% (7/13) fue el de niños de 11 años cursando el sexto grado, seguido por niños en edad promedio de 10 años correspondiente a quinto grado 38% (5/13) y en cuarto grado un escolar de 9 años 8% (1/13). No se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre la presencia de antígenos y el sexo o edad de los participantes.

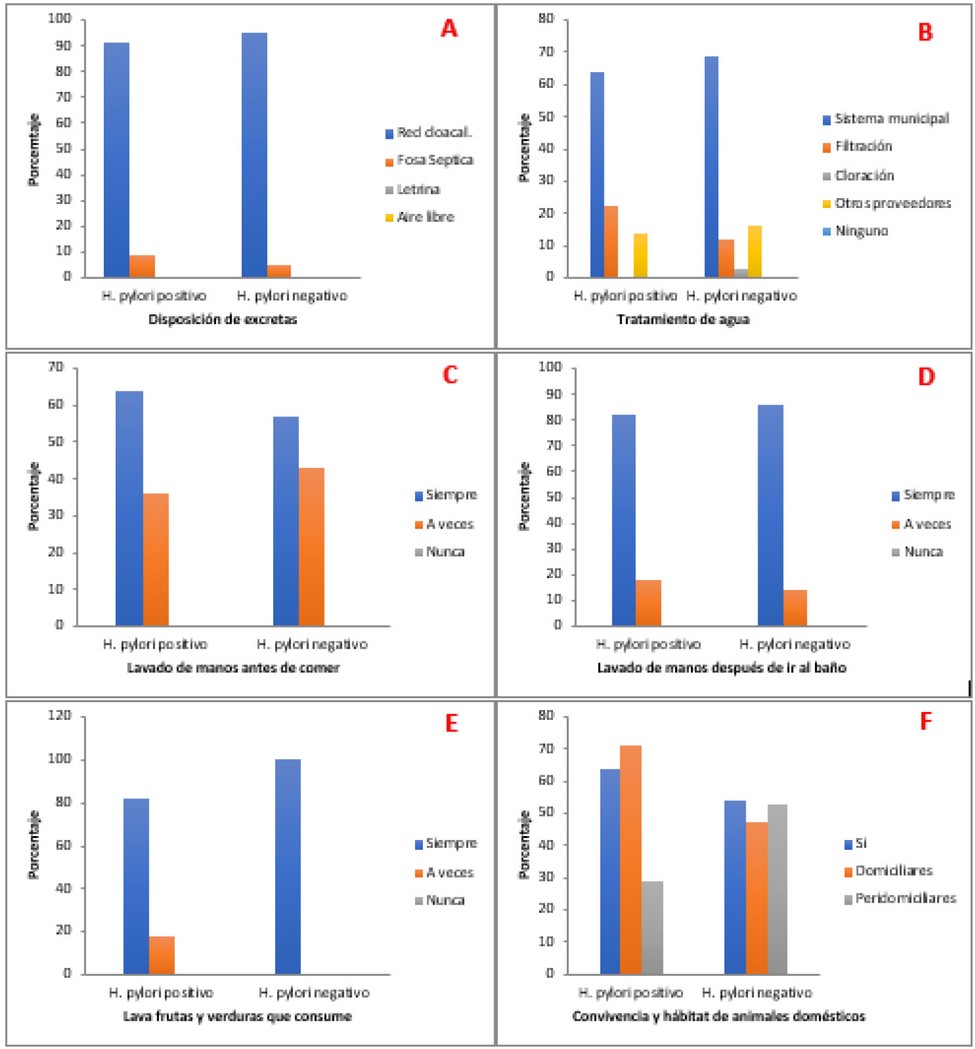

Como muestra la Figura 1, también se analizaron de manera bivariada si existían condiciones de vida predisponentes a la infección. La totalidad de los niños dijo contar con una adecuada disposición de excretas, mayormente a través del uso de una red cloacal (94%) y fosas sépticas (6%) (figura 1.A). El abastecimiento de agua potable es limitado en la comunidad, por lo que acceden a ella de diversas formas a través del sistema municipal (69%), filtración (16%), cloración (2%) o provista de forma privada (13%) (figura 1.B). En cuanto a hábitos higiénicos, 59% de los niños manifestó que se lavaban las manos antes de consumir alimentos (Figura 1.C); y 85% reportó que se lavaban las manos después de utilizar el sanitario (Figura 1.D).

De los encuestados, el 95% dijo lavar las frutas y verduras antes de su consumo; los niños que siempre realizan esta práctica resultaron negativos para coproantígeno de H. pylori, en contraste dentro del grupo de niños H. pylori positivo un 18% (2/11) refiere no lavar de forma rutinaria sus alimentos (Figura 1.E). La convivencia y hábitat de animales domésticos entre los participantes fue de un 56% (22/39), 45% de ellos en una forma peridomiciliar y 55% en un ambiente intradomiciliar observándose específicamente que dentro del subgrupo H. pylori positivo 71% (5/7) de ellos conviven dentro del hogar (Figura 1.F)

Figura 1. Condicionantes ambientales y conductuales observadas en la población infantil importantes en la transmisión de patógenos entéricos

La figura muestra la distribución de escolares conforme a la detección del coproantígeno de H. pylori, acceso hidrosanitario y hábitos conductuales que podrían favorecer la adquisición de infecciones entéricas: (1.A) disposición de excretas (1.B) tratamiento de agua (1.C) lavado de manos antes de comer (1.D) lavado de manos después de ir al baño (1.E) lava frutas y verduras que consume (1.F) convivencia y hábitat de animales domésticos.

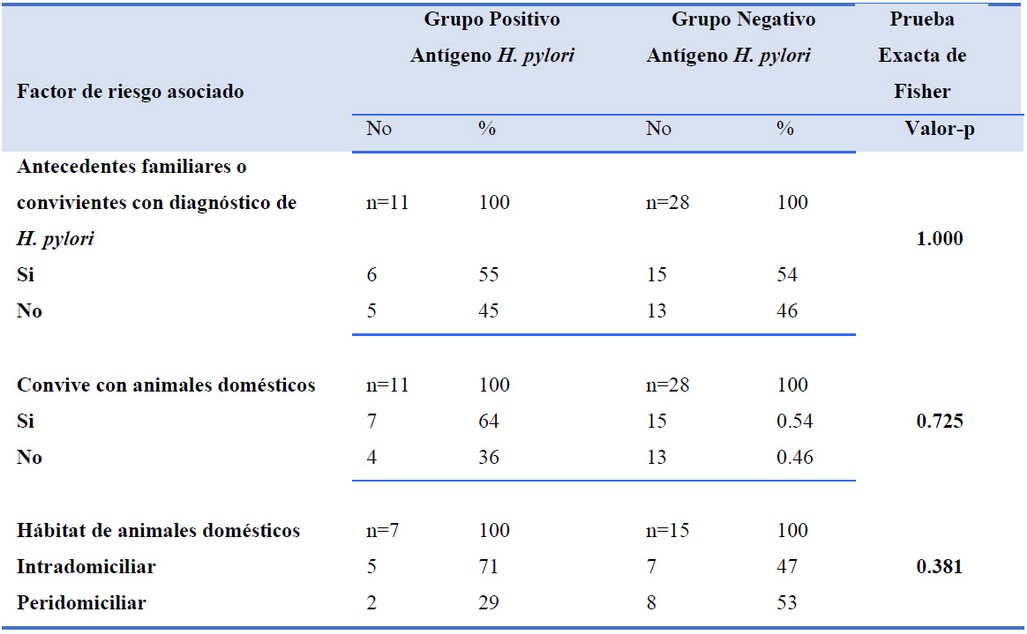

Basados en el tamaño de la muestra se analizó la independencia estadística entre variables, generando tablas de contingencia, calculando la distribución en base al conteo y analizando el valor-p mediante el Test Exacto de Fisher; se identificó si la distribución de datos en cuanto a positividad coproantigénica de H. pylori no se veía afectada por algunas condicionantes o variables clínico-epidemiológicas. En la Tabla 1 se muestran tres de los factores epidemiológicos evaluados, la probabilidad y distribución calculada y relación entre infección de H. pylori ante los antecedentes familiares con diagnóstico previo de infección por H. pylori (p =1.000), convivencia con animales domésticos (p =0.725) y su hábitat intradomiciliar y peridomiciliar (p =0.381) concluyendo la independencia o no asociación de la variable objeto del estudio ante factores condicionantes de una posible transmisión directa entre persona-persona o zoonótica.

Tabla 1 Asociación de transmisibilidad directa o zoonótica de Helicobacter pylori entre los grupos escolares

La tabla muestra que no existe asociación estadística entre los elementos epidemiológicos consultados y la transmisibilidad directa entre convivientes.

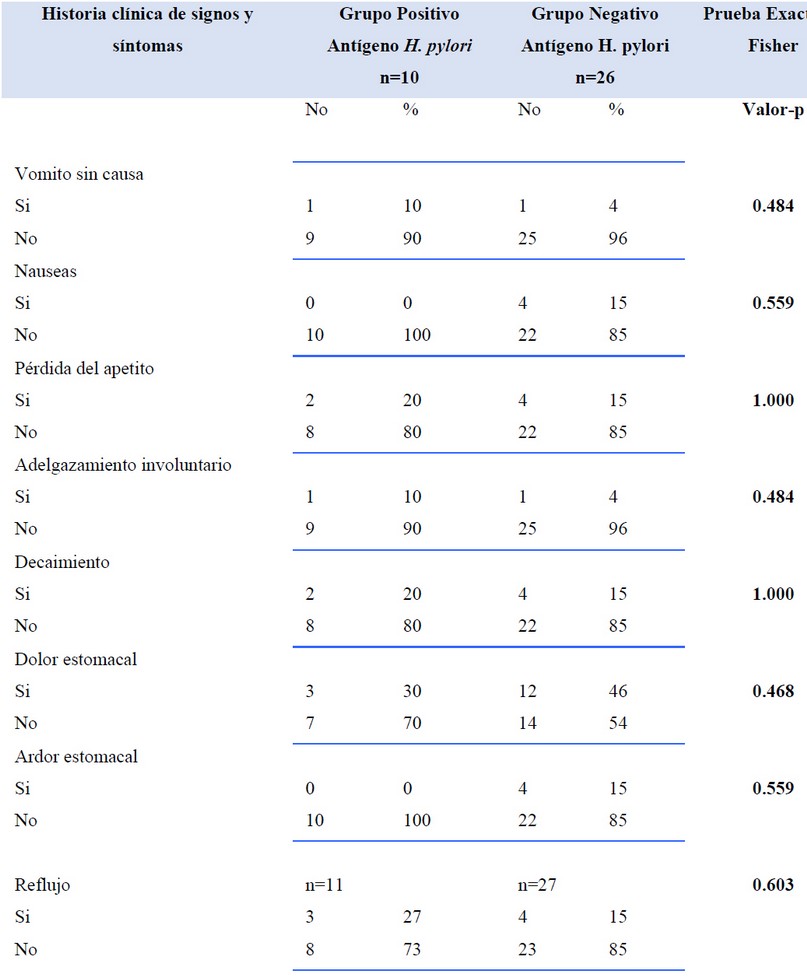

En la Tabla 2 se muestran los resultados del análisis de asociación entre H. pylori y la sintomatología clínica que refieren los participantes. Se consideraron signos de afección gástrica tales como vómitos sin causa determinada (p=0.484), náuseas (p=0.559), pérdida del apetito (p=1.000), adelgazamiento involuntario (p=0.484), decaimiento (p=1.000), dolor estomacal (p=0.468), ardor estomacal (p=0.559) y reflujo (p=0.603); considerándose los valores de p < 0.05 estadísticamente significativos. No hubo asociación entre las variables y la infección por H. pylori.

Tabla 2. Relación entre prevalencia de infección y sintomatología clínica asociadas a Helicobacter pylori dentro del grupo escolar

La tabla muestra las manifestaciones clínicas referidos por los participantes sin encontrar significancia estadística en la asociación con infección por H. pylori.

DISCUSIÓN

H. pylori coloniza la mucosa gástrica de aproximadamente la mitad de la población mundial. (25) Las complicaciones clínicas de la infección por H. pylori están mayormente documentadas en adultos, sin embargo, se ha demostrado que la colonización de la mucosa gástrica de los niños puede volverse crónica. (23,26) La cronicidad de las infecciones gástricas por H. pylori se atribuyen a factores bacterianos como la capacidad de hidrolizar la urea, la expresión de adhesinas en la membrana externa, la movilidad a través de flagelos, la sobrevivencia al pH gástrico y la evasión de la respuesta inmunitaria del hospedero. Todos estos factores además son responsables de la inflamación característica de la mucosa gástrica. (25)

La incidencia de infecciones por H. pylori entre la población infantil sintomática y asintomática varía según la región geográfica y las variables estudiadas. La prevalencia de la infección en los países con menores recursos es altamente relacionada con el estatus socioeconómico de la población los cuales limitan los estándares de salubridad, saneamiento del agua y condiciones sociales. El proceso formativo de buenas prácticas de higiene realizado en este estudio contribuye a interrumpir patrones de transmisibilidad de la infección.

En nuestro análisis, la frecuencia de coproantígenos de H. pylori en la población escolar fue del 29% encontrándose en concordancia con otros estudios realizados entre escolares de México, Ecuador, Camerún y Alemania utilizando medios no invasivos en heces, que refieren una positividad entre 24-33%. (26–29)

Los estudios realizados por Lagunes YB y col en la ciudad de Puebla, México, así como R.N. Ndip y col en el distrito de Buea y Limbe, Camerún demuestran la ausencia de asociación estadística entre factores de riesgo clínico, ambiental e infección por H. pylori. No obstante Castillo y col, Moncayo y col en el Estado de Sonora y en Provincia del Cañar en Ecuador respectivamente, condujeron estudios bajo condiciones similares en los cuales se observó una asociación positiva entre la infección por H. pylori con signos y síntomas de gastropatía, (27) asimismo Rothenbacher y cols en Alemania evidencian que los familiares con enfermedades gastrointestinales fueron un factor de riesgo para contraer la infección por H. pylori. Estos autores sugieren que podría incrementarse la susceptibilidad a la infección en una edad temprana al compartir el mismo ambiente familiar con adultos infectados e incluso compartir factores genéticos.

El rol de los progenitores también ha sido considerado un determinante de la infección por H. pylori y una pieza clave de la transmisibilidad, esto se demuestra en grupos de infantes árabes israelíes entre 2 y 18 meses determinado por un inmunoensayo de anticuerpos monoclonales para la determinación de coproantígenos de H. pylori, (20) así como en niños de edad preescolar analizados por medio de la prueba de aliento (C13 Urea test breath), en los cuales también se manifiestan factores relacionados con las condiciones ambientales, socioeconómicas, susceptibilidad del hospedero y factores de virulencia de la bacteria que convergen en el cuadro gástrico. (30)

En cuanto a la edad observamos que la prevalencia de la infección por H. pylori es mayor en los grados superiores donde los niños tenían en promedio 11 años, sin observar diferencias entre los dos sexos. Estudios serológicos retrospectivos han demostrado que la incidencia de H. pylori aumenta con la edad (27) y en los países en vías de desarrollo la incidencia de la infección entre los niños de diez años puede llegar al 50%. (32)

El riesgo de infección se asocia con el escaso acceso a condiciones higiénico-sanitarias; sin embargo, aunque la transmisión de la infección no está completamente establecida, ésta puede ser transmitida por la ingesta de alimentos o agua contaminados, ya que H. pylori posee la capacidad de crear biopelículas que le confiere protección frente a condiciones ambientales adversas y facilita la diseminación del patógeno, (25) por lo cual las conductas y prácticas de higiene entre los participantes podrían ejercer un papel importante en la adquisición de la bacteria.

La prevalencia global de 32.3% documentada en revisiones sistemáticas y metaanálisis realizada en niños con infección de H. pylori varía de acuerdo con la prueba diagnóstica, 28.6% para serología vs 35.9% para la prueba de urea en aliento o test de coproantígeno. Independientemente de la prueba diagnóstica, la prevalencia de infección fue significativamente mayor en países de bajo ingreso (43.2%) vs países de mediano y alto ingreso (21.7%); en niños mayores de 13-18 años la prevalencia mostrada fue de 41.6% vs niños menores de 7-12 años de 33.9% vs 26% en niños de 0-6 años. (2)

En la región centroamericana podemos observar la prevalencia de la infección H. pylori en Guatemala de 51% en niños entre 5-10 años y en Mexico una prevalencia de 43% en niños entre 5-9 años. (33)

En Honduras se ha descrito la infección por H. pylori en grupos menores de 14 años mediante estudios histológicos, reportando una incidencia de 34% y una eficacia del tratamiento de primera línea con mejoría clínica y negativización con pruebas antigénicas posterior a la terapia;(34) sin embargo es necesario continuar investigando e implementando metodologías oportunas y eficientes para el diagnóstico de la infección y la determinación de resistencia antibiótica en el contexto de país.

Es necesario establecer ensayos de laboratorio robustos, pertinentes y complementarios tales como endoscopía, histología o microbiología, aplicar algoritmos diagnósticos correctos, métodos de referencia, fuentes de antígeno sensibles y ensayos reproducibles conforme a la población en estudio para diagnosticar y diferenciar con certeza entre infecciones activas y pasadas. (22,35)

Las limitaciones del estudio fueron el número limitado de participantes y/o comparación con el patrón antigénico con sus convivientes.

El presente estudio determinó la prevalencia de portadores asintomáticos de H. pylori en una población escolar; sin embargo, no se observó asociación estadística significativa entre la adquisición de la infección y condiciones clínicas, ambientales o familiares. La combinación de metodologías diagnósticas y clínicas, así como la educación, prevención, desarrollo de estudios prospectivos con intervalos de seguimiento en la población nos permitirá caracterizar el inicio, conversión y evolución de la infección en los niños y así evitar desde etapas tempranas la adquisición y posterior complicación de H. pylori.

Considerando H. pylori como un patógeno carcinógeno gástrico con alta incidencia en Latinoamérica y en la región centroamericana particularmente, es una prioridad global implementar estrategias de prevención de gastropatías mediante la erradicación de H. pylori impulsando programas preventivos para comprender las vías de transmisión, mecanismos de patogenicidad, reducción de la infección en la niñez y riesgo de desarrollar cáncer gástrico en adultos.

Contribución de los autores: Álvarez-Corrales, Nancy and Cuellar-Macías, Estefanía contribuyeron en la conceptualización, metodología, software análisis y validación, investigación y escritura del artículo. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

Financiamiento: Esta investigación no recibió financiación externa.

Declaración de revisión institucional: El estudio fué aprobado por el Comité de Ética de la Maestría en Enfermedades Infecciosas y Zoonóticas (CEI-MEIZ/06-2018), UNAH

Declaración de consentimiento informado: Se obtuvo el asentimiento informado de todos los participantes involucrados en el estudio.

Agradecimiento: Nuestra gratitud para las Autoridades del Centro Experimental de la UNAH por brindarnos su apoyo logístico y compartir esta experiencia con nuestros niños participantes. Así mismo agradecemos a los estudiantes de Microbiología Clínica que se involucraron activamente para enriquecer su práctica profesional, educar y compartir con los grupos escolares y nuestra especial gratitud al Dr. Gustavo Fontecha por sus valiosos aportes a este escrito.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Organizacion Panamericana de la Salud. Erradicar la infección por Helicobacter pylori es todo un reto local y mundial.; 8 mar. 2021. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/8-3-2021-erradicar-infeccion-por-helicobacter-pylori-es-todo-reto-local-mundial.

2. Yuan C, Adeloye D, Luk TT, Huang L, He Y, Xu Y, et al. The global prevalence of and factors associated with Helicobacter pylori infection in children: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Child & Adolescent Health. 2022;6(3):185–94. doi: 10.1016/S2352-4642(21)00400-4.

3. Suárez Guerrero JL, Reyes Vera GC, Herreros Rosas, Lina del Mar. Helicobacter pylori: revision de los aspectos fisiológicos y patológicos. revista de los estudiantes de medicina de la universidad industrial de santander. 2011;24.Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-03192011000300006

4. Watari, J., Chen, N., Amenta, P. S., Fukui, H., Oshima, T., Tomita, T., Miwa, H., Lim, K. J., & Das, K. M. Helicobacter pylori associated chronic gastritis, clinical syndromes, precancerous lesions, and pathogenesis of gastric cancer development. World journal of gastroenterology. 2014;20:5461–73. doi: 10.3748/wjg.v20.i18.5461.

5. Ford AC, Axon ATR. Epidemiology of Helicobacter pylori infection and Public Health Implications. 2010;15:1–6. doi: 10.1111/j.1523-5378.2010.00779.x

6. Brown LM. Helicobacter pylori : Epidemiology and Routes of Transmission. 2000;22(2):283–97. doi: 10.1093/oxfordjournals.epirev.a018040.

7. The American Journal of Managed Care. Helicobacter pylori Diagnosis and Treatment Guidelines: The Effect of Antibiotic Resistance on the Management of Helicobacter pylori Infection; 2021.Disponible en: https://www.ajmc.com/view/helicobacter-pylori-diagnosis-and-treatment-guidelines

8. Perdomo M, Martínez MJ. Infección por Helicobacter pylori en niños.Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/14-hpylori.pdf

9. Pérez-Pérez G. Infección por Helicobacter pylori: mecanismos de contagio y prevención. Gastroenterol. latinoam 2018;29.Disponible en: https://gastrolat.org/DOI/PDF/10.0716/gastrolat2018s1000.02.pdf

10. Rothenbacher D, Bode G, Berg G, Knayer U, Gonser T, Adler G, Brenner H. Helicobacter pylori among preschool children and their parents: evidence of parent-child transmission. J Infect Dis. 199;179(2). doi: 10.1086/314595

11. Luman W. Helicobacter pylori transmission: Is it due to kissing?. J R Coll Physicians Edinb

2002;32:275–9.Disponible en: https://www.rcpe.ac.uk/journal/issue/journal_32_4/5_helicobacter_pylori.pdf

12. Ma JL, You WC, Gail MH, Zhang L, Blot WJ, Chang YS, Jiang J, Liu WD, Hu YR, Brown LM, Xu GW, Fraumeni JF Jr. Helicobacter pylori infection and mode of transmission in a population at high risk of stomach cancer. Int J Epidemiol. 1998;27(4). doi: 10.1093/ije/27.4.570.

13. Hildebrand, P., Meyer-Wyss, B. M., Mossi, S., & Beglinger, C. Risk among gastroenterologists of acquiring Helicobacter pylori infection: case-control study. 2000;321:149. doi: 10.1136/bmj.321.7254.149.

14. Leung WK, Siu KL, Kwok CK, Chan SY, Sung R, Sung JJ. Isolation of Helicobacter pylori from vomitus in children and its implication in gastro-oral transmission. Am J Gastroenterol. 1999;94(10):2881–4. doi: 10.1111/j.1572-0241.1999.01431.x.

15. Dore MP, Sepulveda AR, El-Zimaity H, Yamaoka Y, Osato MS, Mototsugu K, Nieddu AM, Realdi G, Graham DY. Isolation of Helicobacter pylori from sheep-implications for transmission to humans. American Journal of Gastroenterology. 2001;96(5):1396–401. doi: 10.1111/j.1572-0241.2001.03772.x.

16. Hernández Borjas Y, Banegas RM. Caracterización Epidemiológica y Hallazgos Endoscópicos en pacientes menores de 14 años de edad con infección. Acta Pediatrica [Internet]. 2012;2(2). Disponible en: http://www.bvs.hn/APH/pdf/APHVol2/pdf/APHVol2-2-2011-2012-4.pdf.

17. Talebi Bezmin Abadi A. Diagnosis of Helicobacter pylori Using Invasive andNoninvasive Approaches. Journal of Pathogens. 2018:9064952. doi: 10.1155/2018/9064952. Disponible en: https://www.hindawi.com/journals/jpath/2018/9064952/

18. Bermúdez Díaz L, Torres Domínguez L, Rodríguez González BL. Métodos para la detección de la infección por Helicobacter pylori. Revista Cubana de Medicina. 2009.Disponible en : http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232009000100007

19. Muhsen K, Ornoy A, Akawi A, Alpert G, Cohen. An association between Helicobacter pylori infection and cognitive function in children at early school age. 2011. doi: 10.1186/1471-2431-11-43.

20. Muhsen K, Jurban M, Goren S, Cohen D. Incidence, Age of Acquisition and Risk Factors of Helicobacter pylori Infection among Israeli Arab Infants. Journal of Tropical Pediatrics. 2011;58(3):208–13. doi: 10.1093/tropej/fmr068.

21. Galicia Poblet G, Alarcón Cavero T, Alonso Pérez N, Borrell Martínez B, Botija Arcos G, Cilleruelo Pascual ML, et al. Manejo de la infección por Helicobacter pylori en la edad pediátrica. Asociación Española de Pediatría. 2021;95(5).

22. Harris PR, Calderón-Guerrero OG, Vera-Chamorro JF, Lucero Y, Vasquez M, Kazuo Ogata S, et al. Adaptación a la realidad de Latinoamérica de la Guía Clínica NASPGHAN/ESPGHAN 2016 sobre Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de Infección por Helicobacter pylori en Pediatría. Revista Chilena de Pediatria. 2020;91(5).

23. Aguilera-Matos I, Díaz-Oliva SE, García-Bacallao EF, Del Velazco-Villaurrutia YC, Mesa-Fajardo A. Nuevas recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la infección por Helicobacter pylori en niños. Revista Archivo Médico de Camagüey. 2020;24.Disponible en:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552020000100014

24. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. Helicobacter pylori; 2021 [actualizado MAY 2021]. Disponible en: https://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/helicobacter-pylori-english-2021.pdf.

25. Cervantes-García E. Helicobacter pylori: mecanismos de patogenicidad. Rev Latinoam Patol Clin Med Lab 2016;63(2):100–109. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2016/pt162h.pdf

26. Lagunes Yannelli B, Calva Rodríguez R, Ramírez Telle E. Prevalencia de Helicobacter pylori en niños sanos en edad escolar. Revista Mexicana Patologia Clinica. 2000;48(1):23–26.

27. Moncayo Molina, L., Moncayo Rivera, C., Peralta Cárdenas, F., & Idrovo Idrovo, C. Prevalencia y Factores de Riesgo del Helicobacter pylori en niños escolares de 5 a 12 años de edad. FACSALUD-UNEMI. 2020;4(6):23–33. doi: 10.29076/issn.2602-8360vol4iss6.2020pp23-33p.

28. Ndip RN, Malange AE, Akoachere JF, MacKay WG, Titanji VP, Weaver LT.Helicobacter pylori antigens in the faeces of asymptomatic children in the Buea and Limbe health districts of Cameroon. Trop Med Int Health. 2004 Sep;9(9):1036-40. doi: 10.1111/j.1365-3156.2004.01299

29. Castillo-Montoya V., Ruiz-Bustos E., Valencia-Juillerat ME., Álvarez-Hernández G., Sotelo-Cruz, N.

Detección de Helicobacter pylori en ni ̃nos y adolescentes mediante coproantígeno monoclonal y su asociación con gastropatías.2017;85(1):27-33. https://doi.org/10.1016/j.circir.2016.05.008

30. Rothenbacher D, Bode G, Berg G, Knayer U, Gonser T, Adler G, Brenner H. Helicobacter pylori among preschool children and their parents: evidence of parent-child transmission. J Infect Dis. 1999;179(2):398–402. doi: 10.1086/314595.

31. Zúniga-Alemán G. Helicobacter pylori. Revista Medico Hondurena.1992;60:91–5. Disponible en: https://revistamedicahondurena.hn/assets/Uploads/Vol60-2-1992-8.pdf

32. Hernández Borjas Y, Banegas RM, Thiebaud L, Luque MT, Sabillón L, Millares H, et al. Eficacia del tratamiento para Helicobacter pylori en ninos.. Revista Medico Hondureno. 2011;79(2).

33. Hunt RH, Xiao SD, Megraud F, Leon-Barua R, Bazzoli F, van der Merwe S, et al. Helicobacter pylori in developing countries. World Gastroenterology Organisation Global Guideline. J Gastrointestin Liver Dis. 2011;20(3):299–304. PubMed PMID: 21961099.

34. Hernández Borjas Y, Banegas RM. Caracterización Epidemiológica y Hallazgos Endoscópicos en pacientes menores de 14 años de edad con infección por Helicobacter pylori confirmado por biopsia en el Hospital Mario Rivas, de Septiembre 2009 a Mayo 2011. Acta Pediatrica. 2012;2(2).

35. Soledad MM, Valle Rossi ML, Ferrer L, Medeot R, Herrera Najum P, López L, et al. Utilidad del antígeno de Helicobacter pylori en heces como método diagnóstico no invasivo. Acta Gastroenterologia Latinoamerica. 2019;49(1):22–31.

Received: 21 March 2022 / Accepted: 12 july 2022 / Published:15 Agoust 2022

Citation: Cuellar-Macías E, Álvarez-Corrales N. Determinación antigénica de Helicobacter pylori en escolares de un centro educativo comunitario en Honduras. Revis Bionatura 2022;7(3) 6. http://dx.doi.org/10.21931/RB/2022.07.03.6