2023.08.04.14

Files > Volume 8 > Vol 8 no 4 2023

Alimentación complementaria asociada al estado nutricional para niños/niñas de 6 a 12 meses de edad

Associated food complementary to nutritional status for boys/girls from 6 to 12 months of age

Janine Taco 1; David Agualongo 2; Odilia Patín 3 ; Neyva Guano *4

1 Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. [email protected]

2 Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. [email protected]

3 Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador. [email protected]

4 Universidad Estatal de Bolívar. Campus Académico “Alpachaca” Av. Ernesto Che Guevara s/n y Av. Gabriel Secaira, Guaranda, Ecuador

*Autor de Correspondencia. . [email protected]

Available from: http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.04.14

RESUMEN

La nutrición complementaria es fundamental para el desarrollo mental y físico de las capacidades cognitivas, motoras y mentales del niño; la misma aporta los nutrientes y la fortaleza necesaria para el crecimiento y el desarrollo de hábitos alimenticios adecuados. Se presentan los resultados de un proyecto en el que se analizó la alimentación complementaria asociada al estado nutricional de los niños/niñas de 6 a 12 meses del Subcentro de Salud Los Trigales durante marzo a julio 2022, a partir de la colaboración de 41 madres que aceptaron el uso de una guía de observación y la valoración antropométrica de sus hijos. Se identificó un 81% con normopeso para su edad, 15% normopeso con riesgo de bajo peso, 2% bajo peso (desnutrición global) y el 2% bajo peso severo (desnutrición global severa). Respecto a la talla y su correspondencia con la edad, el 46% tiene talla normal, el 24% riesgo de talla baja, 20% talla baja (desnutrición crónica) y 5% talla baja (desnutrición crónica severa). Respecto al IMC para la talla, 85% dentro de parámetro normal, 7 % peso alto y 2% con riesgo de bajo peso, y 2% con emaciación aguda, 2% severa y el 7% riesgo de bajo peso, desnutrición aguda y severa. En la relación con el perímetro cefálico, 98% de la muestra se encuentra dentro de los parámetros normales y el 2% crecimiento anormal. Finalmente se obtuvo el estado nutricional de 41 niños y niñas la mayoría presentaba peso, IMC y perímetro cefálico normales para la edad, lo que se correlaciona con el inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses.

Palabras clave: Estado nutricional; malnutrición; neurodesarrollo infantil; primera infancia.

ABSTRACT

Complementary nutrition is essential for the mental and physical development of the child's cognitive, motor and mental abilities; It provides the nutrients and strength necessary for growth and the development of adequate eating habits. The results of a project are presented in which complementary feeding associated with the nutritional status of boys and girls from 6 to 12 months of the Los Trigales Health Subcenter was analyzed from March to July 2022, based on the collaboration of 41 mothers who They accepted the use of an observation guide and anthropometric assessment of their children. 81% were identified as having average weight for their age, 15% as normal weight with a risk of being underweight, 2% as skinny (global malnutrition) and 2% as severely malnourished (severe global malnutrition). Regarding height and its correspondence with age, 46% have a standard size, 24% are at risk of short stature, 20% have short importance (chronic malnutrition), and 5% have a short length (severe chronic malnutrition). Regarding BMI for height, 85% within normal parameters, 7% high weight and 2% at risk of low weight, 2% with acute wasting, 2% severe and 7% risk of low weight, sharp and powerful malnutrition. Concerning head circumference, 98% of the sample is within normal parameters, and 2% is abnormal growth. Finally, the nutritional status of 41 boys and girls was obtained; the majority had average weight, BMI and head circumference for their age, which correlates with the start of complementary feeding at 6 months.

Keywords: Nutritional status; malnutrition; child neurodevelopment; early childhood.

INTRODUCCIÓN

Todo niño tiene derecho a comenzar la vida con todo su potencial, independientemente del lugar de concepción, nacimiento, crecimiento o desarrollo; la primera infancia es un momento crucial en la vida para el desarrollo humano. Este derecho es privilegiado o limitado según las obligaciones y cuidados con la familia, los trabajadores de la salud y el Estado1.

La nutrición en los primeros meses de vida constituye un papel trascendental en la salud del neonato y hasta su vida adulta2. En los primeros 180 días de vida el mejor alimento que puede recibir un recién nacido es la leche materna y posteriormente la introducción progresiva de la alimentación complementaria. Aunque la leche materna se considera la fuente de alimento ideal para niños menores de dos años, ha sido influenciada por cambios sociales en los hábitos familiares y de crianza durante las últimas décadas, influenciados por la publicidad y promoción de sucedáneos de la leche materna, biberones y chupetes3. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de varios expertos, se consigue un desarrollo, crecimiento y salud óptimos con la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, combinada con alimentación complementaria durante dos años o más4.

Es este mismo sentido, cuando se introducen nuevos alimentos adicionales a la leche materna, es importante considerar la frecuencia, calidad, consistencia, composición y diversidad que se brinda a partir de los seis meses de edad5. Se considera a la alimentación complementaria como todo líquido, sólido, fórmula distinta a la leche materna6. Estos alimentos están formados por macronutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas; y micronutrientes como vitaminas del grupo B (B12, B9), Omega 3 y minerales que incluyen hierro, zinc, y yodo; el hierro en especial es necesario en la dieta complementaria del niño debido a que su biodisponibilidad es menor por la baja capacidad de absorción, en comparación con los adultos7. Con el crecimiento, las reservas de este mineral se agotan a la par del incremento de sus necesidades, por lo que los lactantes experimentan muchas veces deficiencias que conllevan a anemia si las condiciones de alimentación complementaria no son las adecuadas8.

Se ha comprobado que la desnutrición en las primeras etapas del crecimiento puede tener consecuencias irreversibles en la vida de un niño, como retraso del crecimiento, emaciación, desnutrición, incluida la deficiencia de vitamina A, deficiencia de zinc y lactancia materna inadecuada. La prevalencia de niños con bajo peso en los países en desarrollo ha disminuido del 28% en 1990 al 17% en 2013, en este ritmo de progreso está más o menos en línea con el ritmo requerido para alcanzar las metas de los ODM, pero la mejora se distribuye uniformemente. Heterogéneo entre y dentro de diferentes regiones9.

En circunstancias especiales, los alimentos complementarios deben introducirse a partir de los 6 meses de edad, no antes, porque los sistemas del niño aún no han madurado y desarrollado completamente para facilitar una correcta digestión. Agregar alimentos complementarios demasiado pronto provocará inconvenientes como alergias alimentarias y exposición a bacterias10. Además, se destaca que dicha dieta conlleva cambios metabólicos y endocrinos que afectan la salud futura del niño; asimismo, las malas prácticas alimentarias son un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad en los niños pequeños11.

Existen múltiples factores involucrados en la implementación de nuevos alimentos; tales como la edad, la capacidad de digestión y absorción de nutrientes, además de las habilidades sociales y motoras. Es así, que el proceso de nutrición conlleva esta participación entre los diferentes sistemas del cuerpo humano, el digestivo, neurológico, inmunológico y renal y que vayan acorde a su capacidad digestiva y metabólica5.

En referencia a las prácticas alimenticias el estudio realizado por Spipp y colaboradores12. Que evaluó las prácticas alimentarias en niños de 6 a 23 meses de edad, en una localidad argentina que fueron parte del Programa Materno Infantil, en el que participaron 180 niños y dio como resultado que el 31,7% tenían ingestas energéticas por debajo de sus necesidades. “En cuanto al hierro, los datos obtenidos difieren de los resultados de la ENNyS, donde sólo el 18,9 % de los niños de 6 a 23 meses del país tenían ingestas inferiores al RPE”13.

En México, una investigación realizada con niños de entre 31,5 +- 17 meses de edad que analizó las características sociodemográficas se observó que la mayoría de los niños son preescolares. El 68,1% tenían uno o dos hermanos y pertenecían a una familia biparental (83,3%). El 79,1% recibieron lactancia materna por lo menos hasta los 6 meses de edad, de los cuales, un 47,8% continuó recibiéndola después del año de edad. En relación a las medidas antropométricas el 25% de los niños estudiados presentaban desnutrición crónica y un 11,2% exceso de peso (sobrepeso u obesidad), los preescolares con mayor frecuencia presentaron desnutrición crónica (31,1%) y los lactantes mayores sobrepeso + obesidad (21,1%)2.

En Ecuador, el estudio realizado en beneficiarios del programa de suplementación nutricional con “Chispaz” en la Provincia de Chimborazo, se realizó en 617 niños distribuidos homogéneamente según el sexo, en donde se obtuvo que “la cuarta parte de los niños padecía de anemia, con la evaluación antropométrica, determinación de la hemoglobina sérica de los niños y niñas14.

Con estos antecedentes, este artículo presenta una evaluación del estado nutricional de la población de niños de 6 a 12 meses de edad que asisten al Subcentro de Salud “Los Trigales”, a través de un estudio de su alimentación complementaria y las circunstancias que rodean cada caso

.

Estudio con enfoque cuantitativo utilizando herramientas que ayuden con información sobre el estado nutricional de los niños, tipo y frecuencia de alimentación complementaria. Se caracterizó a la población de 6 a 12 meses de edad siendo un total de 41 niños, estudio descriptivo con el objetivo de identificar problemas a través de la caracterización individual. Diseño no experimental de corte transversal, no se realiza control ni seguimiento de variables en el tiempo, y la recolección de información de campo para describir el problema actual en su momento sin consideración. La población de estudio estará delimitada por los siguientes criterios:

Criterios de inclusión: tener edad entre los 6 a 12 meses, ser atendidos en el Subcentro de Salud Los Trigales. Aceptar ser parte de la investigación mediante el consentimiento informado. Que las madres hayan iniciado la alimentación complementaria.

Criterios de exclusión: tener menos de 6 meses o más de 12 meses de edad, que las madres no acepten a brindar información, personas que se negaron a ser parte de la investigación

Para la recolección y análisis de información se utilizó dos instrumentos, una ficha de registro de datos antropométricos y otro instrumento fue una ficha de frecuencia de consumo de alimentos, una vez recolectada la información se procedió a tabular los datos y generar matrices para el análisis se empleó el software WHO Anthro, para la estadística descriptiva, frecuencia y porcentaje de ocurrencia de cada ítem evaluado se utilizó el software SPSS V.25.

A continuación, se presentan los principales resultados de la investigación mediante tablas que resumen los hallazgos

Fuente: Taco, J.; Agualongo, D. 2023

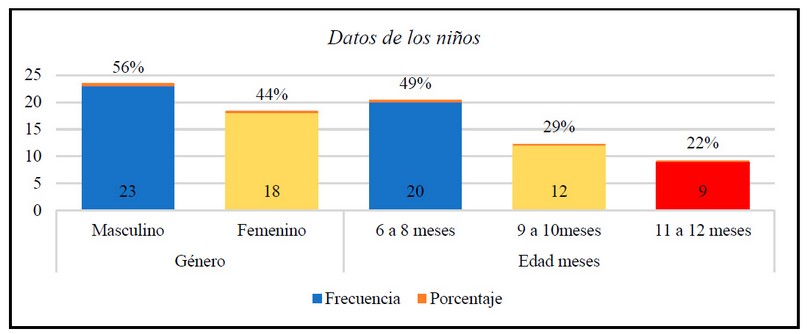

Figura 1. Datos de edad y género de los niños.

La figura 1 muestra que los niños correspondían al 56% y las niñas al 44%. Al respecto de la distribución por grupos etarios, se identificó mayor la cantidad de niños con edades entre los 6 a 8 meses (49%), seguidos de los niños de 9 a 10 meses y de 11 a 12 meses.

Fuente: Taco, J.; Agualongo, D. 2023

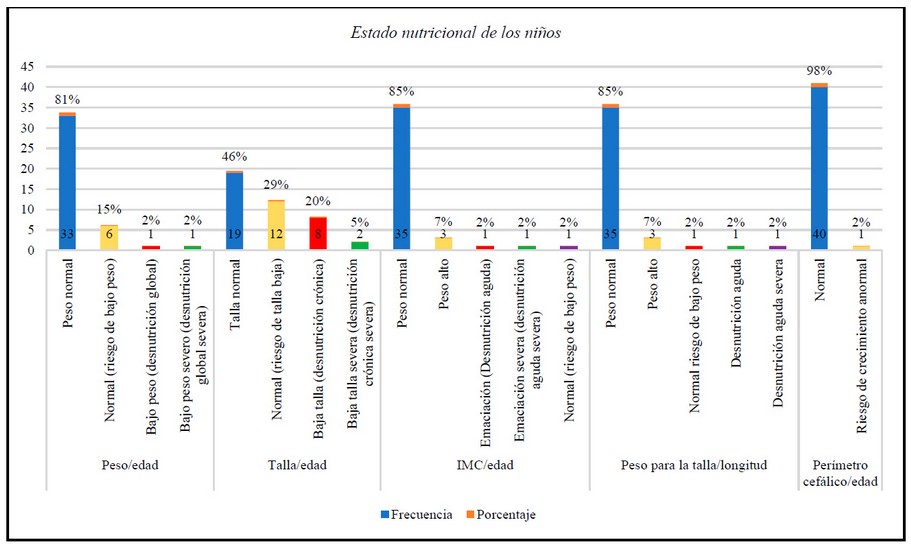

Figura 2. Estado nutricional de los niños

La figura 2 indica que 33 niños (81%) presentaban un peso acorde a su edad dentro de los rangos de normalidad, y 6 niños (15%) peso normal con riesgo de bajo peso, Por otra parte, 1 niño bajo peso (desnutrición global) y 1 niño bajo peso severo (desnutrición global severa).

Al respecto del desarrollo de la talla para su edad, se identificó que 19 niños (46%) talla normal, mientras que 12 niños (24%) riesgo de talla baja, 8 niños (20%) baja talla (desnutrición crónica) y 2 niños (5%) baja talla (desnutrición crónica severa).

También se reconoció que, de forma general con respecto al Índice de Masa Corporal para la talla, 35 niños (85%) con un IMC calificado como normal. Dentro de la población se reconoció que 3 niños presentaban peso alto y 1 de ellos presentaban un IMC con riesgo de bajo peso, y 1 niño con emaciación aguda y 1 niño con severa.

También se observó que, en la relación entre peso y talla, 35 niños (85%) presentaron un nivel normal de desarrollo acorde a la edad, de la población tres niños que presentaban uno de ellos, riesgo de bajo peso, desnutrición aguda y severa. Caso contrario en lo observado en la relación con el perímetro cefálico, donde se observó que casi la totalidad 40 niños (98%) presentó un diámetro dentro de los parámetros de la normalidad, solo un niño tuvo medidas de crecimiento anormal.

Fuente: Taco, J.; Agualongo, D. 2023

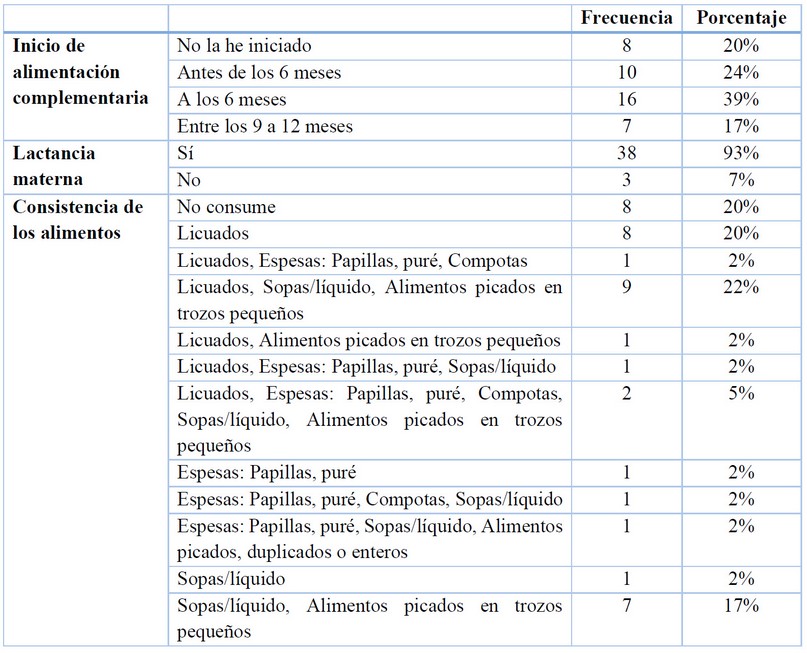

Tabla 1. Características de la alimentación complementaria

La Tabla 1que se muestra con antelación, se refiere que el 39% de los niños inició a los 6 meses de edad la alimentación complementaria. Sin embargo, también se registró una población significativa de 10 niños, que reciben alimentos complementarios antes de la edad recomendada de 6 meses, mientras que un pequeño número de personas de 7 niños inició la alimentación luego de los 9 meses. Se observa también que 38 niños, mantiene lactancia materna. Con relación a la consistencia de los alimentos se observa que la mayoría de las madres le brinda a su hijo alimentos licuados, sopas líquidas, espesas, puré, papillas y alimentos picados en trozos pequeños, esto en su mayoría acorde a la capacidad de los niños para masticar y procesar los alimentos.

Fuente: Taco, J.; Agualongo, D. 2023

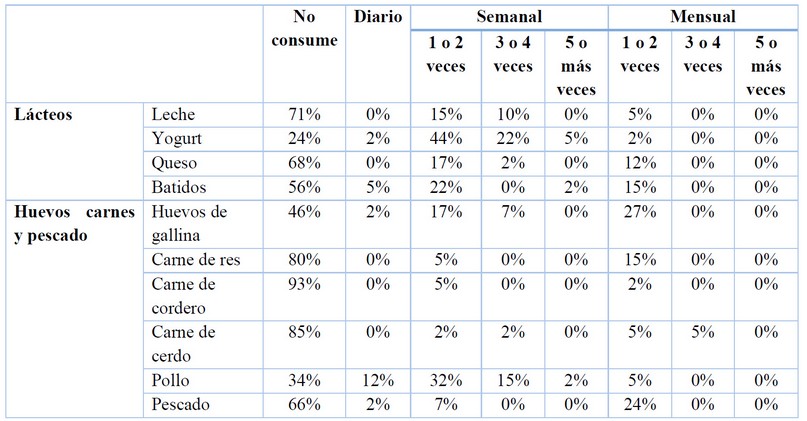

Tabla 2. Consumo de lácteos, huevos, carnes y pescado por los niños del estudio.

Con relación a los alimentos de origen animal, correspondiente a los lácteos (Tabla 2), en su mayoría consume Yogurt y Batidos, en su mayoría con una frecuencia de 1 a 4 veces por semana. En menor medida se observa que a los niños les dan leche o queso.

Al respecto del consumo de huevos de gallina, se identifica que cerca de la mitad de los niños lo consumen, en su mayoría 1 o 2 veces por mes. En menor medida se observó el consumo de carnes de cordero, de res, de cerdo y pescado, donde más de la mitad de la población no la consumen aún, caso contrario, con la carne de pollo, la cual es consumida por casi la totalidad de los niños que han iniciado la alimentación complementaria, formando parte de las comidas con una frecuencia principalmente de 1 o 2 veces diarias.

Fuente: Taco, J.; Agualongo, D. 2023

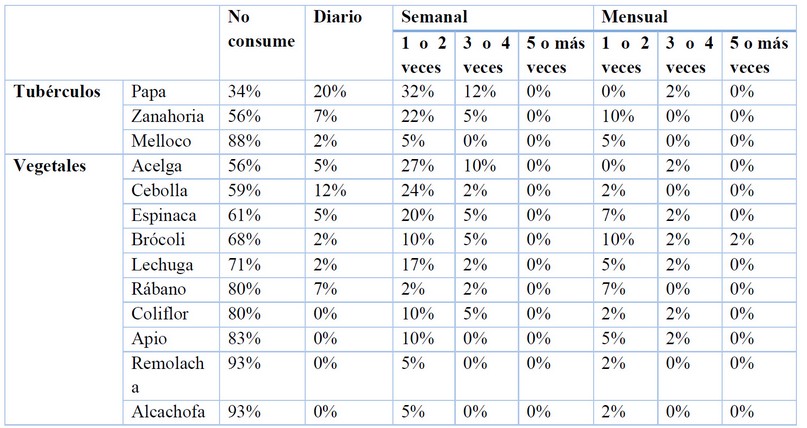

Tabla 3. Consumo de Tubérculos y vegetales por los niños del estudio.

Tal como se observa en la tabla 3, de los tubérculos consultados, la papa es incluida en la mayoría de las dietas de los niños que consumen alimentos complementarios, seguida de la zanahoria la cual es suministrada en cerca de la mitad de las dietas de los niños. En menor medida se identificó el melloco como parte de los alimentos complementarios introducidos en las dietas de los niños de 6 a 12 meses.

En el caso de los vegetales, se identifica que en su mayoría no han sido incluidos en las dietas de los niños, siendo los vegetales de mayor presencia en los alimentos; la acelga, cebolla, espinaca y brócoli, y en menor medida la alcachofa, remolacha, apio, y el rábano.

Fuente: Taco, J.; Agualongo, D. 2023

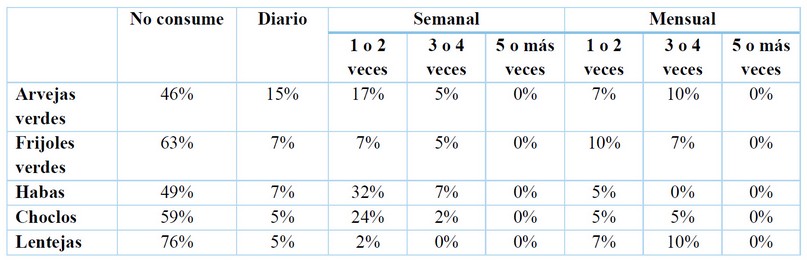

Tabla 4. Consumo de granos por los niños del estudio.

La Tabla 4 refleja que las madres han incluido en su mayoría las arvejas verdes, choclos y habas, las cuales son ofrecidas con una frecuencia diaria de 1 o 2 veces por semana. En menor medida se registró la integración de granos como las lentejas y los frijoles verdes, las cuales eran dadas con frecuencia de 1 o 2 veces por mes.

Fuente: Taco, J.; Agualongo, D. 2023

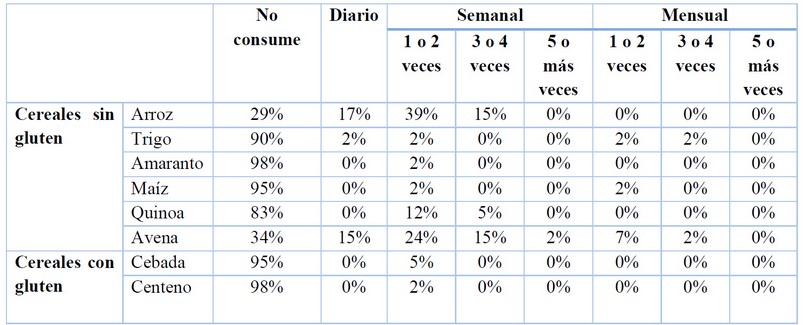

Tabla 5. Consumo de Cereales por los niños del estudio.

Se observa (Tabla 5) que al respecto de los cereales sin gluten, la mayoría de las dietas de niños que ya han iniciado la alimentación complementaria cuenta con arroz el cual es suministrado con una frecuencia diaria de 1 o 2 veces por semana. Seguidamente de la avena, la cual en su mayoría es brindada diaria, de 3 o 4 veces por semana. Con relación al trigo, amaranto, maíz y quinoa en la mayoría de las dietas no habían sido incluidas. Caso similar con respecto a los cereales con gluten, los cuales no son recomendados antes del primer año de vida, siendo la ceba el administrado con mayor frecuencia 1 o 2 ves por semana.

En la valoración del estado nutricional se determinó que el peso de los niños era acorde con respecto a la edad en 81% de los casos, pero un niño presentaba desnutrición global y otra desnutrición global crónica.

De forma similar, la talla de los niños era acorde con la edad en el 46% de los casos, encontrando que el 29% estaba en riesgo de talla baja y el resto se ubicaban talla baja por desnutrición aguda y aguda severa. De la misma forma, se observa que, en la relación de peso para talla, la mayoría de los niños presentaron un nivel normal de desarrollo acorde a la edad, de la población tres niños que presentaban uno de ellos, riesgo de bajo peso, desnutrición aguda y severa. Caso contrario en lo observado en la relación con el perímetro cefálico, donde se observó que casi la totalidad de los niños presentó un diámetro dentro de los parámetros de la normalidad, solo un niño tuvo medidas de crecimiento anormal.

Finalmente, al calcular el IMC se pudo conocer que el 85% se encontraban en un rango normal pero tres niños presentaban valores por encima por tener un peso alto y tres niños se ubicaron por debajo por presentar emaciación aguda y severa.

En referencia a la frecuencia de alimentación complementaria que es suministrada por las madres, se pudo establecer que, sólo el 39% de los niños iniciaron la alimentación complementaria a los 6 meses, casi la cuarta parte la inició antes de cumplir los 6 meses y un porcentaje menor luego de los 9 meses. La frecuencia de consumo de alimentos complementarios: lácteos como leche la ingieren 1 o 2 veces por semana el 15% de los niños; queso el 17%, siendo yogurt el más consumido por casi la mitad de los niños. Las Proteínas consumidas 1 o 2 veces por semana: un 17% huevos, 32% pollo; 7% pescado; carne 1 o 2 veces al mes. Mientras que las Frutas son consumidas 1 o 2 veces a la semana, siendo los más consumidos: frutillas por un 29%, seguido por sandía, guineo, papaya y piña. Con relación a los Vegetales y Tubérculos son consumidos a diario por la mayoría de los niños, siendo los más consumidos: papa con un 20%, seguido por zanahoria cebolla, espinaca, acelga y apio. Por su parte, los Granos consumidos más a diario son: arvejas verdes con un 15%, seguido de frijoles verdes y habas. Finalmente, los Cereales consumidos a diario se destacan el arroz con 17% seguido de la avena.

Los resultados de la frecuencia de la alimentación complementaria han influido satisfactoriamente en el peso y talla de la mayoría de los niños al ubicarse entre los rangos considerados como normales para su edad.

Con respecto a la influencia de la alimentación complementaria y las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la salud y el personal de asistencia del subcentro de salud “Los Trigales” se obtuvo que en algunos casos se inicia antes y en otros después de los 9 meses que puede incidir de manera negativa ya que, introducidos antes de los 4 meses, y más allá de 6 meses, podría impactar en la reducción del riesgo de alergia y obesidad.

DISCUSIÓN

En este estudio se pudo evidenciar que un porcentaje menor a la mitad de la muestra tuvo un inicio adecuado de alimentación complementaria; solamente un 39% de los niños iniciaron su respectiva alimentación complementaria a los 6 meses de edad, como lo indican las directrices a nivel mundial. Y, por su parte, un 41% de los niños iniciaron su alimentación complementaria de forma errada, con un 24% antes de los 6 meses y un 17% desde los 9 a los 12 meses de edad.

Es importante la inclusión de la alimentación complementaria de manera correcta en cuanto a tiempo, cantidad y calidad, permitiendo una progresión adecuada de la ingesta de alimentos en correspondencia a la edad del niño/a, como lo establecen recomendaciones de la OMS, en donde se menciona que esta alimentación debe ser iniciada a los 6 meses de edad6. Contrario a esto, en este estudio se ha mostrado una problemática evidente en cuanto al tiempo de introducción de la alimentación la cual se ha dado de forma tanto temprana como tardía, lo cual, pese a no mostrar cifras altas de desnutrición, vislumbra futuros problemas en el desarrollo de los niños debido a probables alergias alimentarias o problemas digestivos que pueden presentarse más adelante en la vida de los mismos, como lo indican estudios realizados en varios países de Sudamérica en donde se han observado los mismos comportamientos y errores de parte de los padres de familia y en ocasiones debido a la falta de educación en los centros de atención primaria, pese a las diferencias culturales y demográficas15.

Este problema visto a nivel latino en su mayoría, tiene varios contrastes que incluyen las costumbres y creencias culturales en ocasiones difíciles de cambiar, en especial en la población adulta que se encarga del cuidado de los niños, o el nivel de educación de las madres o cuidadores, viendo así, estudios que muestran que en países como Brasil se tiende a encontrar problemas con la introducción de la alimentación complementaria en su mayoría en padres con niveles menores de educación; por otra parte, estudios realizados en Nicaragua establecen niveles mayores de alimentación complementaria errada en familias con niveles socioeconómicos más elevados y con una mayor educación16.

En nuestro estudio y posterior análisis, en cuanto a estas variables como nivel educativo y socioeconómico, podemos establecer que la mayoría de madres se encargan de quehaceres domésticos, por lo que no cuentan con un trabajo estable remunerado, y a su vez, la mayoría de ellas cuenta con un nivel de instrucción secundaria.

Lo que indica que el mayor nivel educativo de los padres o cuidadores y también la ejecución de programas de promoción de la salud que cuenten con educación a madres gestantes y lactantes en materia de lactancia materna y alimentación complementaria es vital e importante para una correcta adherencia a las recomendaciones generales sobre la introducción de la alimentación complementaria a los niños, lo que conlleva a una mejoría en las cifras de nutrición.

Atendiendo a trabajos similares a este, realizados en su mayoría en países en vías de desarrollo, se observan niveles importantes de desnutrición y retardo del desarrollo en los niños menores de dos años, con relación a la introducción errada de alimentación complementaria, en correspondencia al tipo de alimentos que son administrados a los niños, como alimentos procesados como pan blanco, snacks, jugos endulzados, entre otros17. Este estudio no revela el consumo de este tipo de alimentos, por lo que se considera que los problemas nutricionales encontrados en 8 niños, se deben a la mala introducción precoz o tardía de alimentación complementaria, o también al bajo consumo de verduras encontrado.

Se ha comparado la eficacia que tiene los diferentes tipos de intervenciones en el aumento de la adherencia a las recomendaciones alimenticias de los niños menores de dos años en varios estudios, en donde se observa que las fuentes escritas y uso de tecnologías para la información, son de gran ayuda para las madres y cuidadores con mayor nivel educativo, en contraste con actividades interactivas con el personal de la salud, ya que el tiempo y actividades muchas veces no permiten que dediquen su atención en asistir a eventos informativos o reuniones18.

Debido a los datos recolectados en este trabajo, en donde se evidencia que la mayoría de madres se encargan de los quehaceres domésticos, y poseen un nivel de educación secundaria, se considera que se podrían implementar estrategias que incluyan la interacción con el personal de salud de los centros, en clubes o grupos de apoyo a la lactancia y educación alimenticia, que forman parte de proyectos gubernamentales como el reciente Proyecto Ecuador Libre de Desnutrición Infantil (PELDI), en donde se busca mitigar las preocupantes cifras de desnutrición en niños menores de dos años implementando paquetes de atención priorizados a gestantes y niños en sus primeros 1000 días, procurando también la educación y promoción de los cuidados de la salud y alimentación adecuadas18.

Por otra parte, se estableció que el 93% de infantes recibieron lactancia materna como primera fuente de alimento desde su nacimiento y hasta la fecha de la recolección de datos, lo cual en gran medida a contribuido en la prevención de cifras altas de desnutrición, encontrándose un 81% de ellos con peso normal; sin embargo no se deja de reconocer e impactar las cifras de alimentación complementaria inadecuadas, las cuales, en un mayor tiempo de observación en los mismo niños estudiados, desembocarán en posibles problemas del desarrollo.

Una vez realizada la valoración de los niños y niñas del estudio se concluye que en un porcentaje mayoritario tienen un peso, IMC y perímetro cefálico normal según la edad y cerca de la mitad una talla normal. Sin embargo, también existe el caso de 8 niños con desnutrición crónica y 2 niños con desnutrición crónica severa que refleja que la alimentación complementaria en esos casos no fue introducida ni llevada de manera adecuada por sus madres.

Con respecto al estudio realizado en el subcentro “Los trigales” la mayoría presentaba un peso normal 81%, IMC 85% y perímetro cefálico normal (98%) esperado para su edad y cerca de la mitad presentaba talla normal. Se destacaron casos de 2% niño con desnutrición global y 2% niño con desnutrición global severa, así mismo se identificaron 20% niños con desnutrición crónica y 5% niños con desnutrición crónica severa, con relación al IMC para la edad, se detectaron 2% caso de emaciación y 2% caso de emaciación severa, además de 7% niños con peso alto para la edad.

En el Subcentro de Salud Los Trigales en su mayoría la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, como está establecido por la Organización Mundial de la Salud, iniciando un porcentaje de ellas antes y otras tanta después de los 9 meses. Los alimentos complementarios son suministrados forma de papilla, puré o picados a los niños entre 6 y 12 meses.

La influencia de la alimentación complementaria mediante frecuencia de consumo de alimentos en los 41 niños que se aplicó el estudio fue positiva en su mayoría, ya que aquellos que iniciaron las indicaciones luego de los seis meses tuvieron una relación positiva en la condición nutricional con respecto al peso, talla, IMC, perímetro cefálico dentro de los rangos normales, mientras mínimo porcentaje con su crecimiento anormal.

Los alimentos complementarios o productos lácteos de origen animal más consumidos son principalmente el yogur, los batidos y, en menor medida, la leche y el queso. En cuanto al consumo de frutas, los plátanos, papaya, manzanas, fresas y piñas son los más habituales. Los tubérculos, las papas constituyen la mayor parte de la dieta, seguidos de las zanahorias y, en menor medida, los mellocos. Las principales verduras de la dieta son las acelgas, las cebollas, las espinacas, el brócoli y, en menor medida, las alcachofas, la remolacha, el apio y los rábanos. Los cereales sin gluten se incluyen en la mayoría de las comidas, comenzando con alimentos sólidos diarios como el arroz, seguidos de la avena.

Finalmente, con los valores presentados en los datos, la condición nutricional de los niños y niñas del Subcentro de Salud “Los Trigales” es positiva por encontrarse en los rangos normales y que continuar con las prácticas de alimentación constituyen un factor clave para el manejo de algunas enfermedades a corto, mediano y largo plazo.

Agradecimientos: Un cordial agradecimiento al personal de salud del Subcentro de Salud los Trigales, y a las madres de los niños del subcentro de salud, por haber contribuido en la recolección de información para el desarrollo del presente trabajo investigativo.

Conflicto de interés: Los autores declaran no tener conflicto de interés

1.

- Bustamante Llatas JP, Gordillo Julón MA, Díaz Manchay RJ, Mogollón Torres F de M, Vega Ramírez AS, Tejada Muñoz S. Lactancia materna, alimentación complementaria y suplementación con multimicronutrientes: Perspectiva intercultural. Cul. Cuid. [Internet]. 21 de agosto de 2019 [citado 13 de noviembre de 2023];23(54):231-43. Disponible en: https://culturacuidados.ua.es/article/view/2019-n54-lactancia-materna-alimentacion-complementaria-y-supleme.

- Bernabeu Justes M, Sánchez-Ramírez CA. Asociación entre los factores demográficos y socioeconómicos con el estado nutricional en niños menores de 5 años en poblaciones rurales de Colima, México. Rev Esp Nutr Hum Diet [Internet]. 2019 Jun [citado 2023 Nov 13] ; 23( 2 ): 48-55. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452019000200002&lng=es. Epub 29-Jun-2020. https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.23.2.545.

- Forero Y, Hernández A, Morales G. Lactancia materna y alimentación complementaria en un grupo de niños y niñas atendidos por un programa de atención integral en Bogotá, Colombia. Rev. Chil. Nutr. [Internet]. 2018 Dic [citado 2023 Nov 13];45(4):356-362. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182018000500356&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182018000500356.

- Ibáñez Navarro A, Ochoa Gómez l, Clavero Montañés N, Orden Rueda C, Sánchez Gimeno J, Berdún Chéliz E. Prevalencia y duración de la lactancia materna en el medio rural. Rev. Esp. Ped. [Internet].2017[citado 2023 Nov 13];73(4):215-218.Disponible en: https://medes.com/publication/133971

- Cuadros-Mendoza, CA, Vichido-Luna, MA, Montijo-Barrios, E, Zárate-Mondragón, F, Cadena-León, JF, Cervantes-Bustamante, R, Toro-Monjáraz, E, & Ramírez-Mayans, JA. Actualidades en alimentación complementaria. Acta pediatr.Méx. [Internet]. 2017 Jun [citado 2023 Nov 13];38(3):182-201. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912017000300182

- OMS. La alimentación del lactante y del niño pequeño: capítulo modelo para libros de texto dirigidos a estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud. Washington, D.C.: Editorial OPS; 2010.

- Sánchez-Borja C, Espinoza-Merchán GA, Eras-Sarango G. Afecciones cognitivas motoras en infantes a causa de lactancia materna interrumpida y alimentación complementaria ineficaz.// Cognitive and motor disorders in infants due to interrupted breastfeeding and ineffective complementary feeding. CU [Internet]. 16 de mayo de 2019 [citado 13 de noviembre de 2023];12(30):14-2. Disponible en: https://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/886

- Becerra Bulla F, Poveda Espinosa E, Vargas Zarate M. El hierro en la alimentación complementaria del niño lactante: una revisión . Perspect Nut Hum [Internet]. 24 de febrero de 2021 [citado 13 de noviembre de 2023];23(1):85-97. Disponible en: https://revistas.udea.edu.co/index.php/nutricion/article/view/343697.

- OMS. Objetivos de Desarrollo del Milenio. [Online].; 2018. Disponibe en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs).

- Forero TY, Acevedo R. MJ, Hernández M. JA, Morales S. GE. La alimentación complementaria: Una práctica entre dos saberes. Rev. chil. pediatr. [Internet]. 2018 Oct [citado 2023 Nov 13];89(5):612-620. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062018000500612&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062018005000707.

- UNICEF. Desnutrición Crónica Infantil. Uno de los mayores problemas de salud pública en Ecuador. [Online].; 2022. Disponibe en: https://www.unicef.org/ecuador/desnutrici%C3%B3n-cr%C3%B3nica-infantil.

- Spippa JP, Riernersmana CN, Rivas FP, Calandri EL. C, Albrechtd CA. Evaluación de las ingestas dietéticas y prácticas alimentarias en niños de 6 a 23 meses en una localidad del noreste argentino. Arch Argent Pediatr [Internet]. 2022 [citado 2023 Nov 13];120(6):369-376. Disponible en: https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2022/v120n6a04.pdf

- UNICEF. Estado Mundial de la Infancia 2019. Niños, alimentos y nutrición: crecer bien en un mundo en transformación. [Online].; 2019. Disponibe en: https://www.unicef.org/es/informes/estado-mundial-de-la-infancia-2019.

- Betancourt-Ortiz S, Ruiz-Polit P. Estado nutricional de los niños beneficiados en los Andes ecuatorianos con un programa de suplementación nutricional. Revista Cubana de Alimentación y Nutrición [Internet]. 2019 [citado 13 Nov 2023]; 29 (1) :[aprox. -10 p.]. Disponible en: https://revalnutricion.sld.cu/index.php/rcan/article/view/673

- Farro Roque ME. Alimentación complementaria y su relación con el estado nutricional en lactantes de 6 a 12 meses del centro de salud punta del este, Tarapoto. Período julio-diciembre 2021. [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto, Perú; 2022.

- Esteban Zubero E, Baquer Sahún CA, Jordán Domingo M, Trueba Insa S, Lubián Martínez M, Barberá Pérez PM et al . Adherencia a las recomendaciones de introducción de la alimentación complementaria en un área de salud urbana multicultural. Rev Pediatr Aten Primaria [Internet]. 2018 [citado 2023 Nov 13] ; 20( 80 ): 341-352. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322018000400003&lng=es.

- Moran Prado MM. Conocimiento y prácticas sobre alimentación complementaria en madres con niños de 6 a 24 meses que acuden al Centro de Salud San Juan de la Virgen, Tumbes, 2022. [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Tumbes. Tumbes, Perú; 2022.

- Aguilar Valera YO, Rojas Gamboa AF. Conocimientos maternos en alimentación complementaria relacionados al estado nutricional del lactante, Hospital I Essalud, Nuevo Chimbote 2022. [Tesis de licenciatura]. Universidad César Vallejo. Trujillo, Perú; 2022.

Received: 28 September 2023/ Accepted: 15 November 2023 / Published:15 December 2023

Citation.Taco J ; Agualongo D; Patín O; Guano N . Alimentación complementaria asociada al estado nutricional para niños/niñas de 6 a 12 meses de edad. Revis Bionatura 2023;8 (4) 14. http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.04.14

Additional information Correspondence should be addressed to [email protected]

Peer review information. Bionatura thanks anonymous reviewer(s) for their contribution to the peer review of this work using https://reviewerlocator.webofscience.com/

All articles published by Bionatura Journal are made freely and permanently accessible online immediately upon publication, without subscription charges or registration barriers.

Bionatura ISSN. 13909355. Scopus coverage years: from 2016 to the Present

Publisher's Note: Bionatura stays neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.