2023.08.03.69

Files > Volume 8 > Vol 8 No 3 2023

Factores socio-laborales asociados al padecimiento de enfermedad mental en los últimos 6 meses en trabajadores Hondureños del sector público durante 2022

Socio-labor factors associated with mental illness in the past 6 months in Honduran workers during 2022

Eleonora Espinoza-Turcios1,2,* , Carlos Sosa- Mendoza2,3

, Carlos Sosa- Mendoza2,3 , Henry Noel Castro Ramos1

, Henry Noel Castro Ramos1 , Lysien Ivania Zambrano4,5

, Lysien Ivania Zambrano4,5 , José Armada6

, José Armada6 , Cristian R. Mejia7

, Cristian R. Mejia7

1 Faculty of Medical Sciences (FCM), National Autonomous University of Honduras (UNAH). Tegucigalpa, Honduras [email protected] [email protected]

2 Grupo de investigación en salud mental, Faculty of Medical Sciences (FCM), National Autonomous University of Honduras (UNAH) Tegucigalpa, Honduras [email protected]

3 Honduran Institute for the Prevention of Alcoholism, Drug Addiction and Drug Dependency (IHADFA) Tegucigalpa, Honduras

4 Departament of morphological sciences, Faculty of Medical Sciences (FCM), National Autonomous University of Honduras (UNAH) Tegucigalpa, Honduras [email protected]

5 Grupo de Investigacion GRINVAR, Faculty of Medical Sciences (FCM), National Autonomous University of Honduras (UNAH). Tegucigalpa, Honduras

6 Universidad Continental, Huancayo, Perú [email protected]

*Corresponding authors: Eleonora Espinoza Turcios [email protected], Edificio CM1, FCM, Calle La Salud, contiguo al Hospital Escuela, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A. Código Postal: 11101

Available from: http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.03.69

RESUMEN

La salud mental ha sido una de las áreas de salud más afectadas durante la pandemia COVID19, el confinamiento, la incertidumbre a lo desconocido, aumentaron las prevalencias de enfermedades mentales, siendo necesario evaluarse en las poblaciones laborales. Determinar los factores socio-laborales asociados al padecimiento de enfermedad mental en los últimos 6 meses en trabajadores hondureños del sector público. Metodología: Estudio transversal analítico, multicéntrico. A través de encuestas autoadministradas en línea por encontrarnos en pandemia en establecimientos de salud públicos como ser centros de atención primaria como hospitales públicos se indagó acerca del padecimiento de alguna enfermedad mental en los últimos seis meses, esto se cruzó versus variables laborales y otras socio-educativas De los 8842 evaluados, el 97,8% no tuvo enfermedades mentales, el 1,9% tuvo una, el 0,3% tuvo dos y el 0,01% (1) 3 al mismo tiempo. La enfermedad mental más diagnosticada fue la depresión (97 casos diagnosticados). Se encontró una menor frecuencia en los últimos 6 meses entre los hombres (p=0,002), entre los que tenían un contrato de tipo permanente (p=0,033) o con contrato temporal (p=0,003), por el contrario, aquellos que tuvieron tres o más infecciones de COVID-19 (p=0,030), ajustado por tres variables. La depresión y ansiedad fueron las patologías más diagnosticadas. Y según el padecer de alguna patología se tuvo asociación según el sexo, el tipo de contrato laboral y la cantidad de veces que se padeció de la enfermedad. Es importante profundizar más a través de investigaciones sobre el papel que juega la salud mental a la hora de afrontar pandemias.

Palabras clave: COVID-19, Honduras, mujeres, salud mental, salud ocupacional.

ABSTRACT

Mental health has been one of the most directly affected during the pandemic; this should be evaluated in workforce populations. To determine the socio-labor factors associated with mental illness in the past 6 months in Honduran workers. Analytical, multi-center, cross-sectional study. Through surveys in health establishments, we inquired about the suffering of a mental illness in the last six months; this was cross-checked against labor and other socio-educational variables. Of the 8842 people evaluated, 97.8% had no mental illness, 1.9% had one, 0.3% had two and 0.01% (1) had three simultaneously. The most diagnosed mental illness was depression (97 diagnosed cases). A lower frequency in the last 6 months was found among men (p=0.002), among those with a permanent type of contract (p=0.033) or with a temporary contract (p=0.003), on the contrary, those who had three or more COVID-19 infections (p=0.030), adjusted for three variables. Depression and anxiety were the most diagnosed pathologies. According to the suffering of any pathology, there was an association according to sex, type of work contract, and number of times the disease was suffered.

Key words: COVID-19, Honduras, women, mental health, occupational health.

INTRODUCCIÓN

La salud mental es un estado de bienestar mental, que permite a las personas hacer frente al estrés de la vida, darse cuenta de sus habilidades, aprender/trabajar bien y contribuir a su comunidad 1 . Según la OMS/OPS la depresión y la ansiedad aumentaron en un 25% durante el primer año de la pandemia, sumándose a los casi 1000 millones de personas que ya sufrían algún trastorno mental 2. Si a esto se suma el que el COVID-19 produjo una desaceleración económica y consecuencias mentales adversas en todo el mundo 3 . Se obtienen reportes como el que se obtuvo a través de una encuesta nacional en línea en China, donde se reveló que la epidemia causó un fuerte aumento en la prevalencia de ansiedad y depresión entre la población adulta general en China 4 .

Esto podría ser más evidente en contextos que tienen una fuerte desigualdad social, como la que sufre Latinoamérica, concentrando la pobreza en ciertas zonas que probablemente aumentaron con la pandemia COVID-19; por lo que, lleva a la región a un difícil desafío 5 , teniendo repercusiones en aspectos socioeconómicos, así como, en la salud física y mental (temor a ser infectado, insomnio, ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumáticos y a una percepción de perder la vida) 6,7 .

Durante la pandemia de COVID-19, se aplicó un cuestionario en línea donde se recopiló información de 55.589 individuos en un estudio multicéntrico con la participación de 40 países, en él se detectó depresión probable en el 17,8% y angustia en el 16,7%; un porcentaje significativo reportó un deterioro en el estado mental, la dinámica familiar y el estilo de vida cotidiano, sumado a que, las personas con antecedentes de trastornos mentales tenían tasas más altas de depresión actual (31,8% vs. 13,1%) 8. Así mismo, un metaanálisis del 2020 informó altas tasas de ansiedad (25%) y depresión (28%) en la población general 9 , en otro metaanálisis informó que el 29,6% de las personas experimentaron estrés, 31,9% ansiedad y 33,7% depresión 10 .

En Polonia, durante la segunda ola, se encontró altos porcentajes de ansiedad y trastornos ansioso-depresivos y declararon tener pensamientos suicidas 11. Las mujeres, adultos jóvenes, estudiantes, desempleados, los que tuvieron antecedentes psiquiátricos previos y aquellos que informaron un mayor impacto negativo en su calidad de vida tenían un mayor riesgo de aumento de los síntomas de ansiedad y depresión 12 . Es por todo esto que el objetivo del trabajo fue el determinar los factores socio-laborales asociados al padecimiento de enfermedad mental en los últimos 6 meses en trabajadores hondureños.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de tipo transversal analítico, a una población multicéntrica, conformada por 8442 personas que fueron encuestadas en los 18 departamentos del país. Se llegó a dichas personas a través del encuestado con instrumentos autoadministrados en línea por médicos en servicio social de medicina del 2022, a los que se les entrenó por un médico psiquiatra y supervisó para la toma de cada encuesta. Este proceso de recolección de datos se realizó en centros de salud y hospitales públicos de cada una de las ciudades más importantes de la nación hondureña.

Se incluyó a personas que llegaron a alguno de estos establecimientos de salud durante enero-abril 2022, mayores de edad y que aceptaron participar en el encuestado. Se consideró que se excluiría a los que no respondiesen las preguntas principales de la investigación (las características laborales y el padecimiento de enfermedades mentales en los últimos 6 meses), pero no se tuvo exclusiones al tener las respuestas completas de dichas variables.

Se calculó la potencia de los cruces de la variable dependiente versus el sexo (100%), el nivel educativo (98% para primaria, 87% para secundaria y 77% para superior), el rubro (alimentación y construcción obtuvieron 100%, los otros fueron menores a 80%), para la situación laboral (solo la categoría “permanente” tuvo potencia menor a 80%) y para la cantidad de infecciones de COVID-19 (solo la categoría “una sola vez” tuvo potencia menor a 80%).

La variable principal se obtuvo del auto reporte de cada uno de los encuestados acerca de 7 patologías de la esfera mental que pudieron tener en los últimos seis meses. Se tomó un periodo más corto para poder minimizar el sesgo de memoria, así como, para que se tenga una estadística más actualizada de las últimas patologías mentales a las que se expusieron, también debido a que existen investigaciones que muestran que el auto reporte es una forma similar para enfermedades incidentes o de reciente reporte (Self-Report as an Indicator of Incident Disease), por lo que, se considera esta variable como un aproximado de la realidad que podría estar pasando en la población hondureña, sobre todo por un muestreo amplio que se realizó en muchos puntos del país. Se obtuvo otras variables de interés, como son la edad (en años cumplidos), el sexo (masculino o femenino), el nivel educativo (ninguno, primaria, secundaria o superior), el rubro laboral en el que se desempeñaba (otros, salud, ama de casa, educación, trabajadores independientes, alimentación, construcción, transporte, seguridad o tecnología), su situación laboral (no aplica por no estar trabajando, empleados permanentes, contratos temporales, no respondió o becarios) y la cantidad de veces que se infectó por COVID-19 durante la pandemia (ninguna, una, dos y tres o más).

La data se obtuvo de una base que se generó mediante un proyecto aprobado por el comité de ética con el registro 056-2021. Se extrajo la información, luego se la depuró para que queden solo las variables de interés, es aquí donde se realizó el control de calidad de esta (este proceso se realizó en una hoja del programa Microsoft Excel para Windows 2010), posterior a ello se exportó la información al programa Stata (versión 16). Es aquí en donde se generó una primera tabla para la descripción de las variables (se obtuvo las frecuencias/porcentajes para las variables categóricas y las medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas). Se generó un gráfico con las frecuencias de las enfermedades mentales y una tabla bivariada de las dos patologías mentales más frecuentes según el rubro y la situación laboral (aquí se obtuvo los valores p, con la prueba estadística del chi cuadrado). Por último, se generó los modelos crudos y ajustados, esto con el uso de los modelos lineales generalizados (familia Poisson., función de enlace log y ajuste para varianza robusta); con los que se obtuvo las razones de prevalencia, los intervalos de confianza al 95% (IC95%) y los valores p. Para el ingreso de las variables del modelo crudo al ajustado se consideró el criterio epidemiológico, ya que, todas las variables medidas son importantes influyentes para el modelo final.

RESULTADOS

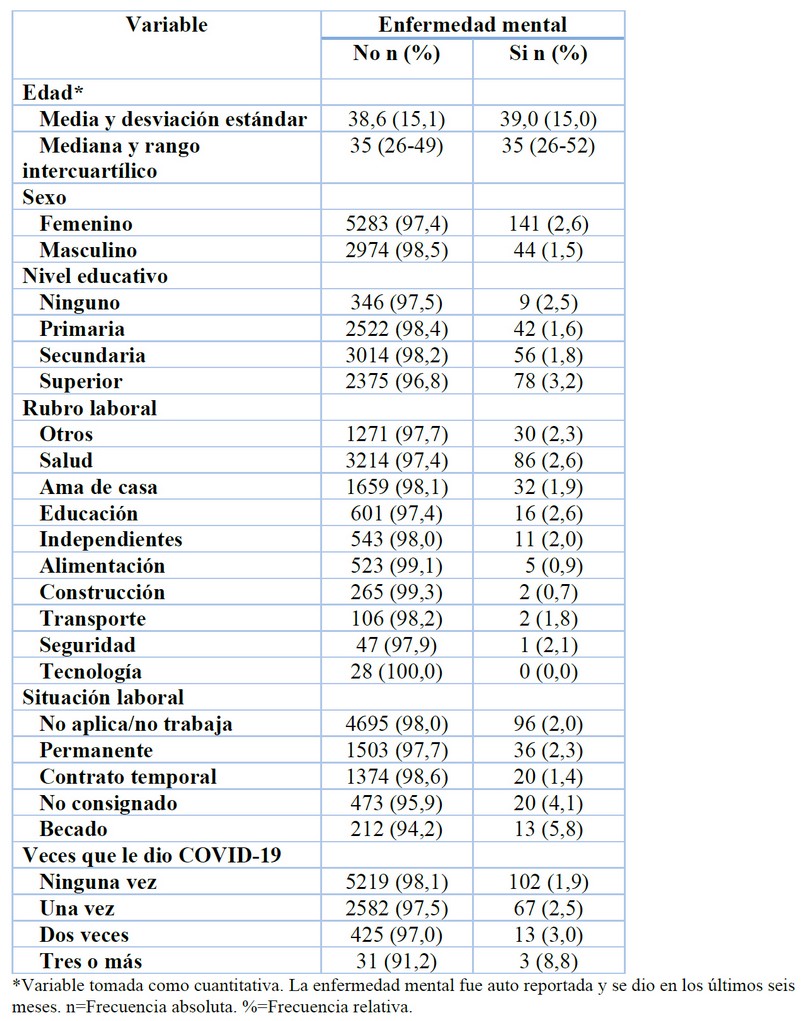

De la totalidad de encuestados, los que si tuvieron un diagnóstico de enfermedad mental en los últimos seis meses tuvieron una mediana de 35 años (rango intercuartílico: 26-52 años), fueron más las mujeres (2,6% versus 1,5% de los hombres), tuvieron educación superior (3,2%), fueron del rubro de educación o salud (ambos con 2,6%), fueron los que eran becados dentro del ámbito laboral (5,8%) y entre los que padecieron 3 o más veces de COVID-19 (8,8%). Tabla 1.

Tabla 1. Características de los trabajadores hondureños.

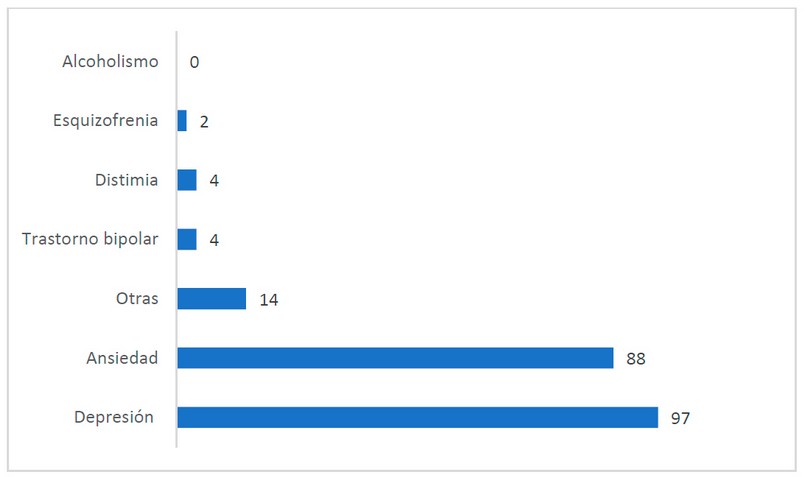

El 97,8% (8257) no tuvo enfermedades mentales, el 1,9% (162) tuvo cuando menos una, el 0,3% (22) tuvo dos de ellas y el 0,01% (1) padeció de 3 al mismo tiempo. La enfermedad mental más diagnosticada fue la depresión (97 casos diagnosticados), seguida de la ansiedad (88 casos diagnosticados), luego vinieron otras enfermedades (14 casos diagnosticados). Figura 1.

Figura 1. Frecuencia absoluta de las enfermedades mentales diagnosticadas en los últimos 6 meses en trabajadores hondureños.

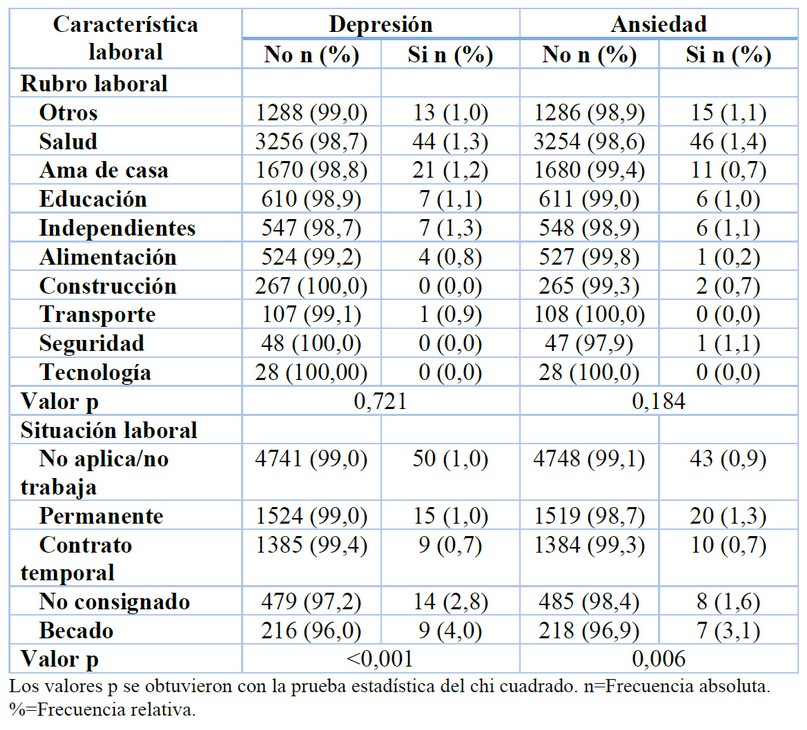

Según los dos diagnósticos más comunes se obtuvo que estos no tuvieron diferencia en los porcentajes de diagnóstico para el rubro laboral (p=0,721 para la depresión y p=0,184 para la ansiedad), pero si hubo una diferencia según la situación laboral (p<0,001 para la depresión y p=0,006 para la ansiedad). Tabla 2.

Tabla 2. Depresión y ansiedad según el rubro y situación laboral en los últimos 6 meses en trabajadores hondureños.

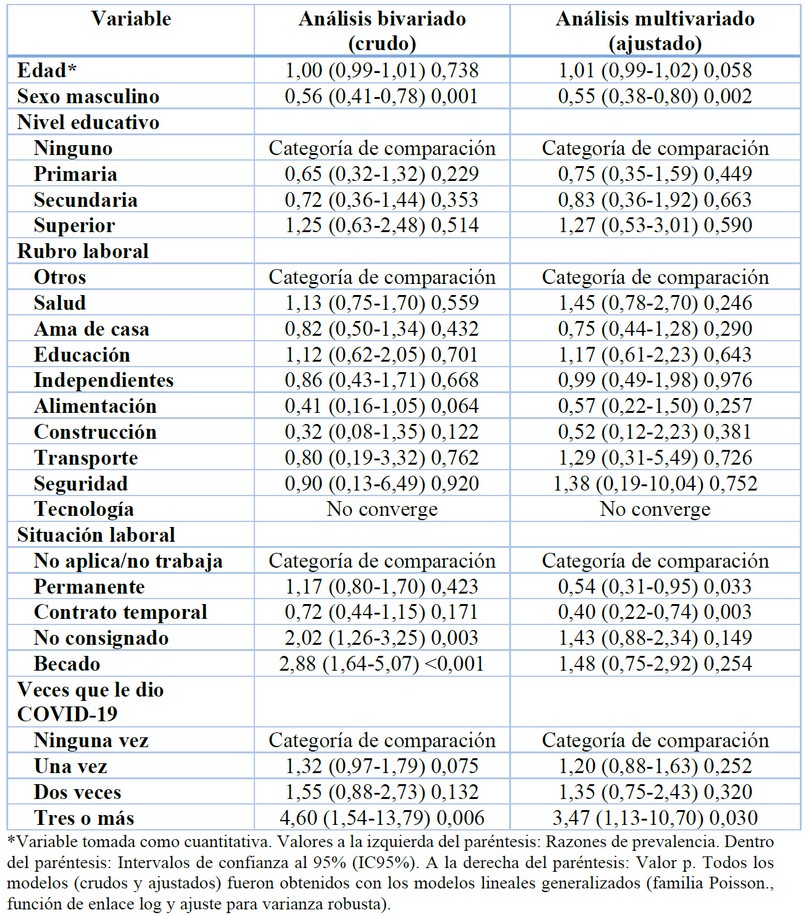

En el análisis multivariado, se encontró una menor frecuencia de diagnóstico de enfermedades mentales en los últimos 6 meses entre los hombres (RPa: 0,55; IC95%: 0,38-0,80; valor p=0,002), entre los que tenían un contrato de tipo permanente (RPa: 0,54; IC95%: 0,31-0,95; valor p=0,033) o con contrato temporal (RPa: 0,40; IC95%: 0,22-0,74; valor p=0,003), por el contrario, aquellos que tuvieron tres o más infecciones de COVID-19 (RPa: 3,47; IC95%: 1,13-10,70, valor p=0,030), ajustado por la edad, el nivel educativo y el rubro laboral. Tabla 3.

Tabla 3. Análisis bivariado y multivariado de los factores socio-laborales asociados al padecimiento de enfermedad mental en los últimos 6 meses en trabajadores hondureños.

DISCUSIÓN

La mayor parte de los participantes del estudio no tuvo enfermedades mentales diagnosticadas en los últimos seis meses, sin embargo, esto también podría deberse a que se indagó en un período corto, la literatura muestra que en un período más largo aumenta la prevalencia de patologías de la esfera mental 13 . Además, podría estar pasando que no les han diagnosticado las enfermedades, a pesar de tenerlas, pero se sabe que son muy pocos los que acuden a un establecimiento de salud para atender las patologías mentales. Estos porcentajes pequeños de diagnóstico de patologías mentales se han mostrado en algunas publicaciones. Por ejemplo, en China se identificó una importante carga de salud mental del público durante el brote pandémico de COVID-19, las personas más jóvenes y los trabajadores de la salud tenían un alto riesgo de enfermedad mental, la prevalencia general de los trastornos de ansiedad, los síntomas depresivos y la calidad del sueño fueron del 35%, 20% y 18%, respectivamente; así mismo, las personas más jóvenes reportaron una mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y síntomas depresivos que las personas mayores 14.

En una búsqueda sistemática de estudios publicados entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de agosto de 2021 las condiciones neuropsiquiátricas incluyeron trastornos del sueño (31%, IC95%: 18-43%), ansiedad (23%, IC95%: 13-33%) y depresión (12%, IC95%: 7-21%). Los síntomas neuropsiquiátricos aumentaron sustancialmente en prevalencia entre el seguimiento a medio y largo plazo 13. La ansiedad, depresión, y los síntomas postraumáticos fueron más frecuentes en los países de ingresos bajos/medios, como el nuestro, y los problemas de sueño prevalecen en los países de altos ingresos. En las poblaciones de trabajadores que no pertenecen al sector salud, la sintomatología de depresión/trastorno de estrés post traumático (TEPT) fueron la más prevalentes (22% y 14%, respectivamente) 15.

Los estudios de cohortes longitudinales que han examinado la salud mental en el periodo previo y durante la pandemia de COVID-19 el 2020 en muestras de adultos predominantemente europeos y norteamericanos, donde hubo un aumento significativo, pero estadísticamente pequeño en los síntomas de salud mental. Los aumentos fueron mayores y persistentes para los síntomas depresivos, a diferencia de los cambios más pequeños en los síntomas del trastorno de ansiedad y las medidas del funcionamiento general de la salud mental 16. En otros resultados, las tasas de síntomas de salud mental entre los encuestados fueron del 28% para depresión, 32% para ansiedad, 29% para insomnio y 24% para estrés agudo 17. Sabiendo que la mayor proporción de probable depresión y ansiedad se observaron post picos o puntos más altos de las olas, con 53% y 41%, respectivamente 18.

En una revisión sistemática también se reporta que la prevalencia combinada de depresión y ansiedad fueron de 3,52% (IC95%: 2,62-4,54) y 13,92% (IC95%: 9,44-19,08), respectivamente 19. En el estudio de Leung sobre trastornos mentales post COVID-19 y otras epidemias se estimó la prevalencia puntual de ansiedad probable 21%, depresión probable 18%, y angustia psicológica 13%, a predomino femenino, entre los ingresos más bajos, con afecciones médicas preexistentes, con riesgo percibido de infección, con síntomas similares a los de COVID-19, con uso de redes sociales, estrés financiero y soledad 20 . Shah et al. A través de un cuestionario en línea encontraron en el 51% de los participantes rasgos de ansiedad, el 57% mostró signos de estrés y el 59% presentó depresión y múltiples factores pueden influir en las tasas de estas afecciones de salud mental 21. En un metaanálisis sugiere que la prevalencia combinada de depresión en la población general durante el brote de COVID-19 es del 25%. 22 , la prevalencia agrupada de depresión entre los trabajadores sanitarios fue del 37% con alta heterogeneidad 23 ; contrario a lo reportado por Deng et al, con una revisión sistemática y un metaanálisis encontrando que la prevalencia agrupada de depresión fue del 45%, la prevalencia agrupada de ansiedad fue del 47% y la prevalencia agrupada de trastornos del sueño fue del 34% 24.

Los profesionales de la salud que trabajan para luchar contra el COVID-19 se ven más afectados por trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, angustia e insomnio, estrés y traumatización indirecta que otros grupos ocupacionales, en 13 estudios transversales y un total de 33062 participantes proporcionan evidencia temprana de que una alta proporción de profesionales de la salud experimentan niveles significativos de ansiedad, depresión e insomnio durante la pandemia de COVID-19 25,26 . En una encuesta en línea para evaluar las respuestas psicológicas de los trabajadores de la salud y los factores relacionados durante el brote de COVID-19, del total de 442 participantes, 65% tenían síntomas de depresión, 52% ansiedad y 41% de estrés, además el ser mujer, joven, soltera y tener menos experiencia laboral 27 . En una revisión sistemática y metaanálisis, el rango de problemas de salud mental entre los trabajadores sanitarios en todos los estudios fue el siguiente: depresión 37%; ansiedad 40%; angustia 37% y trastorno de estrés postraumático 49% 23. Honduras reportó al inicio de la pandemia 45.098 casos positivos a nivel nacional, de los cuales 2542 pertenecen al personal de salud, y este era de los más altos en Latinoamérica y el subgrupo de médicos de los más afectados 28 . En Guatemala los trabajadores de la salud tenían más depresión por la muerte de un familiar por COVID-19 (RR = 1,49; IC del 95% = 1,09, 2,03) y los síntomas depresivos también se asociaron con un diagnóstico previo de salud mental (RR = 1,44; IC del 95% = 1,02, 2,03) 29 .

Los hombres tuvieron menor frecuencia de diagnóstico de las patologías mentales, lo que se ratifica por muchos estudios que se han desarrollado durante la pandemia, siendo las mujeres las principales afectadas, como lo muestra el último informe de la OPS, la depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales, y es dos veces más frecuente en mujeres que hombres 30. En una revisión sistemática de los datos que informan la prevalencia del trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad durante la pandemia de COVID-19, fueron sustanciales entre las mujeres y las poblaciones más jóvenes. Desafortunadamente, incluso antes de la aparición de la pandemia de COVID-19, el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad eran las principales causas de la carga de morbilidad, y el sistema de atención de salud mental en la mayoría de los países carecía de recursos suficientes y estaba desorganizado en la prestación de servicios 31. El metaanálisis de Santabárbara analizo 43 artículos con el objetivo de determinar la prevalencia de ansiedad en la población general durante la pandemia de COVID-19, de los 3049 registros arrojaron una prevalencia general estimada de ansiedad del 25%, siendo importantes influyentes la fase inicial o máxima del brote, el sexo femenino, la edad más joven, el matrimonio, el aislamiento social, el desempleo y el estado estudiantil, las dificultades financieras, el bajo nivel educativo, el conocimiento insuficiente de COVID-19, el riesgo epidemiológico o clínico de enfermedad y algunas variables de estilo de vida y personalidad 32.

En nuestro estudio aquellos que tenían un contrato permanente o incluso temporal tuvieron menor frecuencia de enfermedades mentales, esto nos podría indicar que la seguridad laboral, el tener un empleo/sueldo fijo son factores importantes para que las personas tengan menores porcentajes de ansiedad, depresión y otras patologías, el tener la seguridad en el trabajo, se puede satisfacer las necesidades en el hogar, tener lo básico para la familia y otras que dan al tener un ingreso fijo. Sabiendo que la carga financiera causada por la cuarentena masiva fue uno de los principales factores estresantes relacionados con la ansiedad y la depresión, además de las intervenciones psicológicas, la ayuda financiera como el subsidio salarial, la exención de impuestos y el reembolso extendido del préstamo pueden ayudar a reducir la ansiedad y la depresión en la población general 4 .

Por último, el haber tenido 3 o más infecciones mostró asociación con una mayor frecuencia de patologías mentales y es claro que esto se puede deber a que al tener más exposición a las enfermedades se tuvo más miedo, más incertidumbre de que pudo pasar, más gastos para poder tratar dichas patologías y más preocupación de la familia y amigos por un posible desenlace fatal. En un metaanálisis, encontraron que el 58% de los pacientes post-COVID-19 habían informado una mala calidad de vida, el 38% tenía ansiedad/depresión, lo que plantea desafíos para los pacientes, los proveedores de atención médica y los profesionales de la salud pública 33 . Además, esto se debe ver entre los grupos de edad más jóvenes, que eran más vulnerables a los síntomas de estrés, depresión y ansiedad y estas personas vulnerables necesitan más apoyo. Las intervenciones específicas por edad para los factores modificables que median la angustia psicológica deben desplegarse urgentemente para abordar la pandemia mundial de salud mental 34 . En estudiantes universitarios, la pandemia de COVID-19 ha contribuido a empeorar la salud mental, el estado de ánimo más negativo y niveles más altos de ansiedad, depresión y estrés percibido 35–37 .

Se tuvo la limitación de que no se alcanzó la potencia estadística para algunos cruces, la variable rubro laboral tuvo menos cruces con una potencia adecuada. Se consideró el auto reporte como principal insumo para indagar acerca del diagnóstico de enfermedades mentales que había tenido en los últimos seis meses. Por lo que, estos deben tomarse como referencias para futuras investigaciones, que indaguen con una metodología más compleja, con mayor cantidad de variables y con evaluaciones realizadas por psiquiatras para los diagnósticos de salud mental. Igual estos resultados aportan importantes avances para determinar un aproximado del que podría estar ocurriendo en la población laboral de un país de Centro América, que se podría asemejar a otros de la región, que han pasado por problemas similares y que deben ser evaluados por los equipos de salud ocupacional de las empresas, por las instituciones rectoras a nivel nacional y por los Ministerios de Salud.

Por todo lo mencionado se concluye que casi la totalidad reportaron no tener enfermedades mentales. La enfermedad mental más diagnosticada fue la depresión. Se encontró una menor frecuencia de diagnóstico de enfermedades mentales en los últimos 6 meses entre los hombres, entre los que tenían un contrato de tipo permanente o con contrato temporal, por el contrario, aquellos que tuvieron tres o más infecciones de COVID-19.

Declaración de la Junta de Revisión Institucional: El estudio se realizó en virtud de la Declaración de Helsinki. La preparación y ejecución de esta investigación cumplió plenamente con los principios éticos fundamentales de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. La Ley Número (2019062), aprobada por el Comité de Ética en Investigación Biomédica (CEIB) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), reunión del 02 de diciembre de 2021.

Declaración de disponibilidad de datos: Los datos presentados en este estudio están disponibles a petición del autor correspondiente.

Agradecimientos: A las todos los MSS de la cohorte de septiembre-marzo 2021-2022 y octubre-abril 2021-2022, a todos los MSS de la cohorte que aceptaron participar en el proyecto, a los directores de los hospitales de las áreas que participaron en el estudio, al Lic. Mauricio González, por la depuración de la base de datos, A la memoria de la Dra. Alice Guity Baquedano, quien en vida fue una destacada estudiante, miembro de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ASOCEM-UNAH), y representó a nuestra Facultad de Ciencias Médicas, en varios eventos internacionales de la Federación Latinoamericana de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM).

Conflictos de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

REFERENCIAS

(1) WHO. Mental health: strengthening our response. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response.

(2) OMS/OPS. Informe mundial sobre salud mental: transformar la salud mental para todos: panorama general. https://www.paho.org/es/documentos/informe-mundial-sobre-salud-mental-transformar-salud-mental-para-todos-panorama-general.

(3) Gong, Y.; Liu, X.; Zheng, Y.; Mei, H.; Que, J.; Yuan, K.; Yan, W.; Le Shi; Meng, S.; Bao, Y.; Lu, L. COVID-19 Induced Economic Slowdown and Mental Health Issues. Frontiers in psychology 2022, 13, 777350. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.777350. Published Online: Mar. 4, 2022.

(4) Li, J.; Yang, Z.; Qiu, H.; Wang, Y.; Jian, L.; Ji, J.; Li, K. Anxiety and depression among general population in China at the peak of the COVID-19 epidemic. World psychiatry: official journal of the World Psychiatric Association (WPA) 2020, 19 (2), 249–250. DOI: 10.1002/wps.20758.

(5) Rocio Angulo. Vulnerabilidad social y vulnerabilidad psicológica: el gran desafío de la salud mental en latinoamérica ante el covid-19. Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology 2020, 14 (2).

(6) Di Fazio, N.; Morena, D.; Delogu, G.; Volonnino, G.; Manetti, F.; Padovano, M.; Scopetti, M.; Frati, P.; Fineschi, V. Mental Health Consequences of COVID-19 Pandemic Period in the European Population: An Institutional Challenge. International journal of environmental research and public health 2022, 19 (15). DOI: 10.3390/ijerph19159347. Published Online: jul. 30, 2022.

(7) Guasco Granda, M. E. Problemas de salud mental asociados a covid 19 en América latina: una revisión sistemática 2022.

(8) Fountoulakis, K. N.; Karakatsoulis, G.; Abraham, S.; Adorjan, K.; Ahmed, H. U.; Alarcón, R. D.; Arai, K.; Auwal, S. S.; Berk, M.; Bjedov, S.; Bobes, J.; Bobes-Bascaran, T.; Bourgin-Duchesnay, J.; Bredicean, C. A.; Bukelskis, L.; Burkadze, A.; Abud, I. I. C.; Castilla-Puentes, R.; Cetkovich, M.; Colon-Rivera, H.; Corral, R.; Cortez-Vergara, C.; Crepin, P.; Berardis, D. de; Zamora Delgado, S.; Lucena, D. de; Sousa, A. de; Di Stefano, R.; Dodd, S.; Elek, L. P.; Elissa, A.; Erdelyi-Hamza, B.; Erzin, G.; Etchevers, M. J.; Falkai, P.; Farcas, A.; Fedotov, I.; Filatova, V.; Fountoulakis, N. K.; Frankova, I.; Franza, F.; Frias, P.; Galako, T.; Garay, C. J.; Garcia-Álvarez, L.; García-Portilla, M. P.; Gonda, X.; Gondek, T. M.; González, D. M.; Gould, H.; Grandinetti, P.; Grau, A.; Groudeva, V.; Hagin, M.; Harada, T.; Hasan, M. T.; Hashim, N. A.; Hilbig, J.; Hossain, S.; Iakimova, R.; Ibrahim, M.; Iftene, F.; Ignatenko, Y.; Irarrazaval, M.; Ismail, Z.; Ismayilova, J.; Jacobs, A.; Jakovljević, M.; Jakšić, N.; Javed, A.; Kafali, H. Y.; Karia, S.; Kazakova, O.; Khalifa, D.; Khaustova, O.; Koh, S.; Kopishinskaia, S.; Kosenko, K.; Koupidis, S. A.; Kovacs, I.; Kulig, B.; Lalljee, A.; Liewig, J.; Majid, A.; Malashonkova, E.; Malik, K.; Malik, N. I.; Mammadzada, G.; Mandalia, B.; Marazziti, D.; Marčinko, D.; Martinez, S.; Matiekus, E.; Mejia, G.; Memon, R. S.; Martínez, X. E. M.; Mickevičiūtė, D.; Milev, R.; Mohammed, M.; Molina-López, A.; Morozov, P.; Muhammad, N. S.; Mustač, F.; Naor, M. S.; Nassieb, A.; Navickas, A.; Okasha, T.; Pandova, M.; Panfil, A.-L.; Panteleeva, L.; Papava, I.; Patsali, M. E.; Pavlichenko, A.; Pejuskovic, B.; Da Pinto Costa, M.; Popkov, M.; Popovic, D.; Raduan, N. J. N.; Ramírez, F. V.; Rancans, E.; Razali, S.; Rebok, F.; Rewekant, A.; Flores, E. N. R.; Rivera-Encinas, M. T.; Saiz, P.; Carmona, M. S. de; Martínez, D. S.; Saw, J. A.; Saygili, G.; Schneidereit, P.; Shah, B.; Shirasaka, T.; Silagadze, K.; Sitanggang, S.; Skugarevsky, O.; Spikina, A.; Mahalingappa, S. S.; Stoyanova, M.; Szczegielniak, A.; Tamasan, S. C.; Tavormina, G.; Tavormina, M. G. M.; Theodorakis, P. N.; Tohen, M.; Tsapakis, E. M.; Tukhvatullina, D.; Ullah, I.; Vaidya, R.; Vega-Dienstmaier, J. M.; Vrublevska, J.; Vukovic, O.; Vysotska, O.; Widiasih, N.; Yashikhina, A.; Prezerakos, P. E.; Smirnova, D. Results of the COVID-19 mental health international for the general population (COMET-G) study. European neuropsychopharmacology: the journal of the European College of Neuropsychopharmacology 2022, 54, 21–40. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2021.10.004. Published Online: Oct. 15, 2021.

(9) Ren, X.; Huang, W.; Pan, H.; Huang, T.; Wang, X.; Ma, Y. Mental Health During the Covid-19 Outbreak in China: a Meta-Analysis. The Psychiatric quarterly 2020, 91 (4), 1033–1045. DOI: 10.1007/s11126-020-09796-5.

(10) Salari, N.; Hosseinian-Far, A.; Jalali, R.; Vaisi-Raygani, A.; Rasoulpoor, S.; Mohammadi, M.; Rasoulpoor, S.; Khaledi-Paveh, B. Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Globalization and health 2020, 16 (1), 57. DOI: 10.1186/s12992-020-00589-w. Published Online: Jul. 6, 2020.

(11) Chodkiewicz, J.; Miniszewska, J.; Krajewska, E.; Biliński, P. Mental Health during the Second Wave of the COVID-19 Pandemic-Polish Studies. International journal of environmental research and public health 2021, 18 (7). DOI: 10.3390/ijerph18073423. Published Online: Mar. 25, 2021.

(12) Solomou, I.; Constantinidou, F. Prevalence and Predictors of Anxiety and Depression Symptoms during the COVID-19 Pandemic and Compliance with Precautionary Measures: Age and Sex Matter. International journal of environmental research and public health 2020, 17 (14). DOI: 10.3390/ijerph17144924. Published Online: Jul. 8, 2020.

(13) Premraj, L.; Kannapadi, N. V.; Briggs, J.; Seal, S. M.; Battaglini, D.; Fanning, J.; Suen, J.; Robba, C.; Fraser, J.; Cho, S.-M. Mid and long-term neurological and neuropsychiatric manifestations of post-COVID-19 syndrome: A meta-analysis. Journal of the Neurological Sciences 2022, 434, 120162. DOI: 10.1016/j.jns.2022.120162. Published Online: Jan. 29, 2022.

(14) Huang, Y.; Zhao, N. Chinese mental health burden during the COVID-19 pandemic. Asian journal of psychiatry 2020, 51, 102052. DOI: 10.1016/j.ajp.2020.102052. Published Online: Apr. 14, 2020.

(15) Dragioti, E.; Li, H.; Tsitsas, G.; Lee, K. H.; Choi, J.; Kim, J.; Choi, Y. J.; Tsamakis, K.; Estradé, A.; Agorastos, A.; Vancampfort, D.; Tsiptsios, D.; Thompson, T.; Mosina, A.; Vakadaris, G.; Fusar-Poli, P.; Carvalho, A. F.; Correll, C. U.; Han, Y. J.; Park, S.; Il Shin, J.; Solmi, M. A large-scale meta-analytic atlas of mental health problems prevalence during the COVID-19 early pandemic. Journal of medical virology 2022, 94 (5), 1935–1949. DOI: 10.1002/jmv.27549. Published Online: Jan. 9, 2022.

(16) Robinson, E.; Sutin, A. R.; Daly, M.; Jones, A. A systematic review and meta-analysis of longitudinal cohort studies comparing mental health before versus during the COVID-19 pandemic in 2020. Journal of affective disorders 2022, 296, 567–576. DOI: 10.1016/j.jad.2021.09.098. Published Online: Oct. 1, 2021.

(17) Le Shi; Lu, Z.-A.; Que, J.-Y.; Huang, X.-L.; Liu, L.; Ran, M.-S.; Gong, Y.-M.; Yuan, K.; Yan, W.; Sun, Y.-K.; Shi, J.; Bao, Y.-P.; Lu, L. Prevalence of and Risk Factors Associated With Mental Health Symptoms Among the General Population in China During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA network open 2020, 3 (7), e2014053. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.14053. Published Online: Jul. 1, 2020.

(18) Liao, Y. H.; Fan, B. F.; Zhang, H. M.; Guo, L.; Lee, Y.; Wang, W. X.; Li, W. Y.; Gong, M. Q.; Lui, L. M. W.; Li, L. J.; Lu, C. Y.; McIntyre, R. S. The impact of COVID-19 on subthreshold depressive symptoms: a longitudinal study. Epidemiology and Psychiatric Sciences 2021, 30, e20. DOI: 10.1017/S2045796021000044. Published Online: Feb. 15, 2021.

(19) Soltani, S.; Tabibzadeh, A.; Zakeri, A.; Zakeri, A. M.; Latifi, T.; Shabani, M.; Pouremamali, A.; Erfani, Y.; Pakzad, I.; Malekifar, P.; Valizadeh, R.; Zandi, M.; Pakzad, R. COVID-19 associated central nervous system manifestations, mental and neurological symptoms: a systematic review and meta-analysis. Reviews in the neurosciences 2021, 32 (3), 351–361. DOI: 10.1515/revneuro-2020-0108. Published Online: Jan. 13, 2021.

(20) Leung, C. M. C.; Ho, M. K.; Bharwani, A. A.; Cogo-Moreira, H.; Wang, Y.; Chow, M. S. C.; Fan, X.; Galea, S.; Leung, G. M.; Ni, M. Y. Mental disorders following COVID-19 and other epidemics: a systematic review and meta-analysis. Translational psychiatry 2022, 12 (1), 205. DOI: 10.1038/s41398-022-01946-6. Published Online: May. 17, 2022.

(21) Shah, S. M. A.; Mohammad, D.; Qureshi, M. F. H.; Abbas, M. Z.; Aleem, S. Prevalence, Psychological Responses and Associated Correlates of Depression, Anxiety and Stress in a Global Population, During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. Community Mental Health Journal 2021, 57 (1), 101–110. DOI: 10.1007/s10597-020-00728-y. Published Online: Oct. 27, 2020.

(22) Bueno-Notivol, J.; Gracia-García, P.; Olaya, B.; Lasheras, I.; López-Antón, R.; Santabárbara, J. Prevalence of depression during the COVID-19 outbreak: A meta-analysis of community-based studies. International journal of clinical and health psychology : IJCHP 2021, 21 (1), 100196. DOI: 10.1016/j.ijchp.2020.07.007. Published Online: Aug. 31, 2020.

(23) Saragih, I. D.; Tonapa, S. I.; Saragih, I. S.; Advani, S.; Batubara, S. O.; Suarilah, I.; Lin, C.-J. Global prevalence of mental health problems among healthcare workers during the Covid-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. International journal of nursing studies 2021, 121, 104002. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2021.104002. Published Online: Jun. 13, 2021.

(24) Deng, J.; Zhou, F.; Hou, W.; Silver, Z.; Wong, C. Y.; Chang, O.; Huang, E.; Zuo, Q. K. The prevalence of depression, anxiety, and sleep disturbances in COVID-19 patients: a meta-analysis. Annals of the New York Academy of Sciences 2021, 1486 (1), 90–111. DOI: 10.1111/nyas.14506. Published Online: Oct. 2, 2020.

(25) da Silva, F. C. T.; Neto, M. L. R. Psychiatric symptomatology associated with depression, anxiety, distress, and insomnia in health professionals working in patients affected by COVID-19: A systematic review with meta-analysis. Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry 2021, 104, 110057. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2020.110057. Published Online: Aug. 7, 2020.

(26) Pappa, S.; Ntella, V.; Giannakas, T.; Giannakoulis, V. G.; Papoutsi, E.; Katsaounou, P. Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Brain, behavior, and immunity 2020, 88, 901–907. DOI: 10.1016/j.bbi.2020.05.026. Published Online: May. 8, 2020.

(27) Elbay, R. Y.; Kurtulmuş, A.; Arpacıoğlu, S.; Karadere, E. Depression, anxiety, stress levels of physicians and associated factors in Covid-19 pandemics. Psychiatry research 2020, 290, 113130. DOI: 10.1016/j.psychres.2020.113130. Published Online: May. 27, 2020.

(28) Henriquez-Marquez, K. I.; Lainez-Murillo, D. C.; Sierra, M.; Muñoz-Lara, F.; Valenzuela-Rodriguez, G.; Pecho-Silva, S.; Arteaga-Livias, K.; Zambrano, L. I.; Rodriguez-Morales, A. J. High impact of SARS-CoV-2 or COVID-19 in the Honduran health personnel. Journal of medical virology 2021, 93 (4), 1885–1887. DOI: 10.1002/jmv.26702. Published Online: Dec. 17, 2020.

(29) Paniagua-Avila, A.; Ramírez, D. E.; Barrera-Pérez, A.; Calgua, E.; Castro, C.; Peralta-García, A.; Mascayano, F.; Susser, E.; Alvarado, R.; Puac-Polanco, V. Mental Health of Guatemalan Health Care Workers During the COVID-19 Pandemic: Baseline Findings From the HEROES Cohort Study. American journal of public health 2022, 112 (S6), S602-S614. DOI: 10.2105/AJPH.2021.306648.

(30) OPS. Salud Mental. https://www.paho.org/es/temas/salud-mental.

(31) Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet (London, England) 2021, 398 (10312), 1700–1712. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02143-7. Published Online: Oct. 8, 2021.

(32) Santabárbara, J.; Lasheras, I.; Lipnicki, D. M.; Bueno-Notivol, J.; Pérez-Moreno, M.; López-Antón, R.; La Cámara, C. de; Lobo, A.; Gracia-García, P. Prevalence of anxiety in the COVID-19 pandemic: An updated meta-analysis of community-based studies. Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry 2021, 109, 110207. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2020.110207. Published Online: Dec. 15, 2020.

(33) Malik, P.; Patel, K.; Pinto, C.; Jaiswal, R.; Tirupathi, R.; Pillai, S.; Patel, U. Post-acute COVID-19 syndrome (PCS) and health-related quality of life (HRQoL)-A systematic review and meta-analysis. Journal of medical virology 2022, 94 (1), 253–262. DOI: 10.1002/jmv.27309. Published Online: Sep. 7, 2021.

(34) Varma, P.; Junge, M.; Meaklim, H.; Jackson, M. L. Younger people are more vulnerable to stress, anxiety and depression during COVID-19 pandemic: A global cross-sectional survey. Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry 2021, 109, 110236. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2020.110236. Published Online: Dec. 26, 2020.

(35) Charles, N. E.; Strong, S. J.; Burns, L. C.; Bullerjahn, M. R.; Serafine, K. M. Increased mood disorder symptoms, perceived stress, and alcohol use among college students during the COVID-19 pandemic. Psychiatry research 2021, 296, 113706. DOI: 10.1016/j.psychres.2021.113706. Published Online: Jan. 5, 2021.

(36) Copeland, W. E.; McGinnis, E.; Bai, Y.; Adams, Z.; Nardone, H.; Devadanam, V.; Rettew, J.; Hudziak, J. J. Impact of COVID-19 Pandemic on College Student Mental Health and Wellness. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2021, 60 (1), 134-141.e2. DOI: 10.1016/j.jaac.2020.08.466. Published Online: Oct. 19, 2020.

(37) Wilson, O. W. A.; Holland, K. E.; Elliott, L. D.; Duffey, M.; Bopp, M. The Impact of the COVID-19 Pandemic on US College Students' Physical Activity and Mental Health. Journal of physical activity & health 2021, 18 (3), 272–278. DOI: 10.1123/JPAH.2020-0325. Published Online: Feb. 18, 2021.

Received: 25 June 2023/ Accepted: 26 August 2023 / Published:15 September 2023

Citation: Espinoza-Turcios E, Sosa- Mendoza C,, Castro RamosH N, Ivania Zambrano L, Armada J, Mejia C R. Factores socio-laborales asociados al padecimiento de enfermedad mental en los últimos 6 meses en trabajadores hondureños del sector público durante 2022. Revis Bionatura 2023;8 (3) 69. http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.03.69