2023.08.04.35

Files > Volume 8 > Vol 8 no 4 2023

Caracterización microbiológica de biofertilizantes inoculados con microorganismos de montaña en el departamento de Copán Honduras

Microbiological characterization of biofertilizers inoculated with mountain microorganisms in the department of Copán Honduras

Juan Manuel López Guevara 1*, Kevin

Javier Estévez Ramírez 1, Elena Mejía Arita 1, Elyn

Antonieta Romero Zepeda 1, Francis Abel Díaz Chacón 1

1 Universidad

Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Centro Universitario Regional de

Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras.

Available from. http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.04.35

RESUMEN

Se analizaron las características

microbiológicas de diferentes tipos de biofertilizantes durante el proceso de

fermentación, elaborados con diferentes sustratos orgánicos e inoculados con

microorganismos de montaña (MM), obtenidos de una zona montañosa del

departamento de Copán, Honduras. Se planteó un diseño experimental, cuyos

tratamientos estaban constituidos por biofertilizantes formulados con MM en

medio líquido más diferentes sustratos orgánicos (estiércol de ganado bovino,

de porcino, gallinaza y un grupo de control sin inoculación de MM). Luego, se

observaron y midieron las poblaciones de hongos, bacterias, bacterias

productoras de ácido láctico, actinomicetos y levaduras de los

biofertilizantes. Los resultados del análisis muestran que no se presentan

diferencias estadísticas significativas (α = 0.05) entre las medias de las

poblaciones, en ninguno de los tratamientos. No se presentan diferencias

estadísticas (α = 0.05) durante el tiempo de fermentación (TF), excepto para

las poblaciones de actinomicetos, manifestadas en una reducción en los primeros

días de fermentación, y una ligera elevación en las últimas semanas,

probablemente atribuible a su lenta velocidad de crecimiento. Los resultados obtenidos podrán

contribuir a los conocimientos actuales y a las prácticas que los

productores agrícolas realizan en los sistemas de producción, al utilizar

alternativas orgánicas de fertilización.

Palabras claves. microorganismos de montaña, biofertilizantes,

características microbiológicas, proceso de fermentación, estiércol bovino,

estiércol porcino, gallinaza.

ABSTRACT

The study was

focused on analyzing the chemical characteristics of different types of

bio-fertilizers during the fermentation process, made with various organic

substrates and inoculated with mountain microorganisms (MM) collected from a

mountainous zone in the department of Copán, Honduras. A completely randomized

design was outlined, with treatments constituted by bio-fertilizers formulated

with MM in a liquid medium plus different organic substrates (bovine, porcine

and poultry manure and a control group without inoculation of MM). Then, fungi,

bacteria, lactic acid-producing bacteria, actinomycetes, and yeast populations

of the obtained bio-fertilizers were analyzed and measured. The analysis

results show no significant statistical differences (α = 0.05) among the population means in any treatment. There were

no statistically significant differences during the fermentation time (α = 0.05), except for the

actinomycetes populations, expressed in a reduction during the first fermentation

days and a slight increase during the last weeks, probably attributable to

their slow growth speed. Results achieved could contribute to current knowledge

and to practices that farm producers implement in their production systems,

using organic fertilization alternatives.

Keywords: mountain microorganisms, bio-fertilizers,

microbiological characteristics, fermentation process, bovine manure, porcine

manure, poultry manure

Los microorganismos eficientes (ME) son una

combinación de microorganismos, constituidos por levaduras, bacterias

(productoras de ácido láctico, fotosintéticas) y hongos de fermentación1,2,

considerados beneficiosos, por su contribución a incrementar la diversidad

microbiana de los suelos3. Se les conoce como ME, por su eficiencia

en la fijación de nitrógeno atmosférico, la descomposición de residuos

orgánicos o la promoción del reciclaje de nutrientes4.

Se trata de microorganismos presentes en ecosistemas

naturales, fisiológicamente compatibles unos con otros y capaces de coexistir

en un cultivo líquido5, aunque pueden presentarse interacciones

antagónicas que pueden causar la desaparición o disminución significativa de

algún organismo de interés6. Los MM se reconocen como un consorcio

particular de microorganismos, compuesto principalmente por hongos y bacterias

que representan habitantes naturales de sistemas edáficos alrededor del mundo7.

La utilización de MM se ha promovido en los

últimos años para la formulación de biofertilizantes, que contienen

microorganismos provenientes de cepas eficientes que aceleran los procesos

microbianos del suelo mejorando la asimilación de nutrientes por parte de las

plantas8,9. Diversos estudios se han realizado sobre la

caracterización de MM en biofertilizantes10, 11 y sobre la medición

de efectos en cultivos1, 7.

Se desarrolló la presente investigación con

el objetivo de analizar las características microbiológicas de diferentes tipos

de biofertilizantes, elaborados con diferentes sustratos orgánicos e inoculados

con MM, provenientes de la zona de protección forestal Cocoyagua en el

departamento de Copán, buscando contribuir al conocimiento de la potencialidad

que los MM ofrecen y la viabilidad de su utilización en productos formulados a

partir de éstos.

El bioinsumo que se estudia es un biofertilizante líquido artesanal

elaborado con estiércoles de bovino, porcino y gallinaza e inoculado con MM. La importancia del estudio se

relaciona con la búsqueda de alternativas de fertilización de los cultivos que

sean amigables ambientalmente, que utilicen insumos locales y que contribuyan a

contrarrestar el alto costo de los insumos agrícolas.

Diseño

Se presenta un diseño experimental

completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos y 3 repeticiones cada uno (12

unidades experimentales), constituidos por biofertilizante multimineral

inoculado con MM: 1) más estiércol de bovino (T1), 2) más estiércol de porcino

(T2), 3) más gallinaza (T3), 4) sin adición de estiércol o grupo de control

(C). Se analizó de manera independiente la composición microbiológica del

compuesto elaborado en el tiempo de fermentación (TF): a los 15, 30, 45, 60 y

75 días.

Entorno

El área de recolección y fermentación de

los MM, conocida como Cocoyagua, se localiza en el departamento de Copán, en el

occidente de Honduras. Es una zona montañosa

y de relieve irregular, con una altitud entre 900 y 1500 msnm, una

precipitación entre 1300 y 1500 mm de agua por año y una temperatura entre 20 y

30º C12.

Las pruebas

microbiológicas se realizaron en el Laboratorio de Ensayos Microbiológicos del

Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC).

Intervenciones

Para la formulación de los MM en medio

sólido, se realizó la limpieza manual y desmenuzado de 220 libras de hojarasca,

adicionando 200 libras de salvado de trigo, 4 galones de melaza y 26 galones de

agua, mezclándolos

hasta obtener un compuesto uniforme, y

compactándolo dentro de un barril para empezar el proceso de fermentación por

15 días.

El proceso de formulación de los MM en

medio líquido consiste en colocar 120 libras de MM en medio sólido en sacos de

manta, se sumerge en un barril con una mezcla de 6 galones de melaza y 206

galones de agua y se deja en reposo protegido de la luz solar y la lluvia por

15 días.

Se formularon los biofertilizantes de forma

separada con 15 libras de cada uno de los estiércoles y otros insumos como la

melaza (1/3 de galón), ceniza (2 libras), suero de leche (2.6 galones), miel de

café (2.6 galones), cal hidratada (2 libras) y MM en su fase líquida. El

proceso de adaptó a partir de formulaciones orgánicas artesanales desarrolladas

por organizaciones de productores, como Café Orgánico Marcala13, o

procesos apoyados por instituciones como Plan Trifinio14, Zamorano11

y el Instituto Hondureño del Café15. Tales experiencias se han

basado en estudios desarrollados desde 19705, hasta la actualidad2,

16-18.

Los biofertilizantes se dispusieron en un

conjunto de recipientes acondicionados para el proceso experimental. El

muestreo se realizó agitando el contenido de cada recipiente distribuyendo

uniformemente las sustancias presentes, para extraer una alícuota del compuesto

y trasladarla al laboratorio, en botellas de plástico rotuladas, en

contenedores a temperaturas alrededor de 4°C. Se tomaron muestras a los 15, 30,

45, 60 y 75 días del proceso de fermentación, para realizar los análisis de

hongos, bacterias, bacterias productoras de ácido láctico, actinomicetos y

levaduras.

La

selección de los grupos de microorganismos se realizó con base en autores que

los describen como los más importantes MM: Higa y Parr5, los

presentan como poblaciones predominantes de bacterias ácido lácticas y

levaduras, y menores proporciones de bacterias fotosintéticas, actinomicetos y

otros tipos de organismos. Otros autores19, 18 destacan, además, los

hongos fermentadores. Los mismos grupos son confirmados en investigaciones

posteriores2, 11, 7.

Los medios de cultivo utilizados fueron

Agar Nutriente, Agar Papa Dextrosa, Agar Sabouraud Dextrosa, Agar Lactobacillus

MRS y Agar Actinomicetos. De las diluciones preparadas con las muestras

obtenidas de cada unidad experimental (12), se sembraron diluciones 10-1,

10-3 y 10-6, por duplicado, es decir, 6 placas por unidad

experimental para un total de 72 placas, que al multiplicarlas por 5 medios de

cultivo, se obtiene un total de 360 placas con medio de cultivo.

La siembra en todos los medios de cultivo

se realizó por inoculación directa de las diluciones en las placas Petri

utilizando la técnica de recuento en placa. Se contaron las placas con la

dilución que permitió identificar entre 30 y 300 colonias y se obtuvo una media

aritmética de las dos placas con la dilución seleccionada para hacer el

recuento

Análisis de datos

La organización, tabulación y procesamiento

de los datos obtenidos se realizó utilizando hojas de cálculo de Excel y el

programa estadístico InfoStat. El análisis descriptivo de los resultados se

realizó por medio de medidas descriptivas y gráficas. La variación se estudió a

través de un análisis de varianza (ANOVA), determinando

las variaciones con niveles de significancia α = 0.05. Posteriormente,

se realizaron pruebas de rango post ANOVA (prueba de la diferencia honesta significativa

[DHS] de Tukey, con un nivel de significancia α = 0.05), para determinar las diferencias

particulares (entre cada uno de los tratamientos y entre cada uno de los TF).

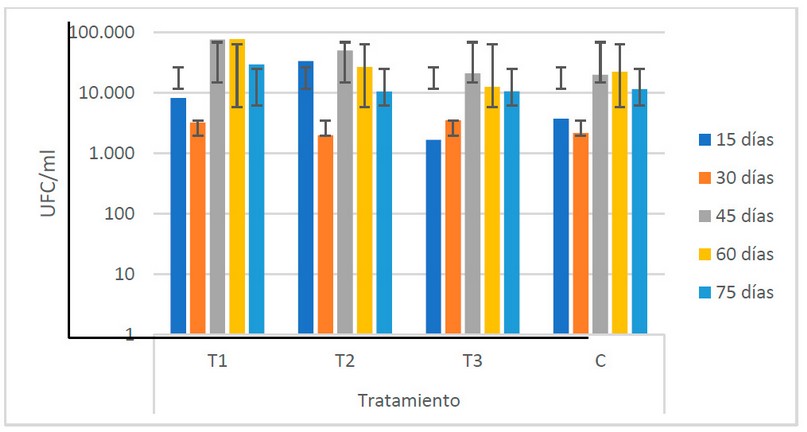

Poblaciones de hongos

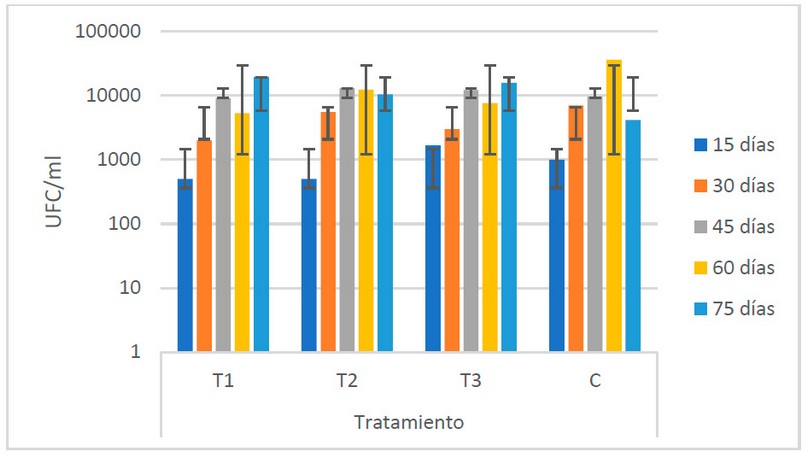

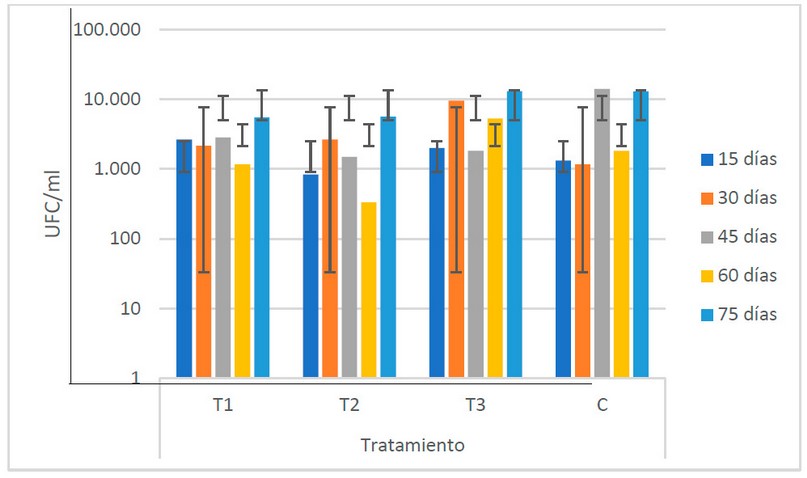

El comportamiento que se observa, de

acuerdo a la Fig. 1, es similar en todos los tratamientos. El T1 (estiércol de bovino)

presenta los valores más bajos a lo largo del período de fermentación (7.3 x 103

UFC/ml), mientras que el C muestran los valores más altos (1.16 x 104

UFC/ml).

Figura

1. Recuento microbiológico de hongos (UFC/ ml) registrado en los

biofertilizantes según sus tratamientos (Fuente: Laboratorio de Ensayos

Microbiológicos del CUROC).

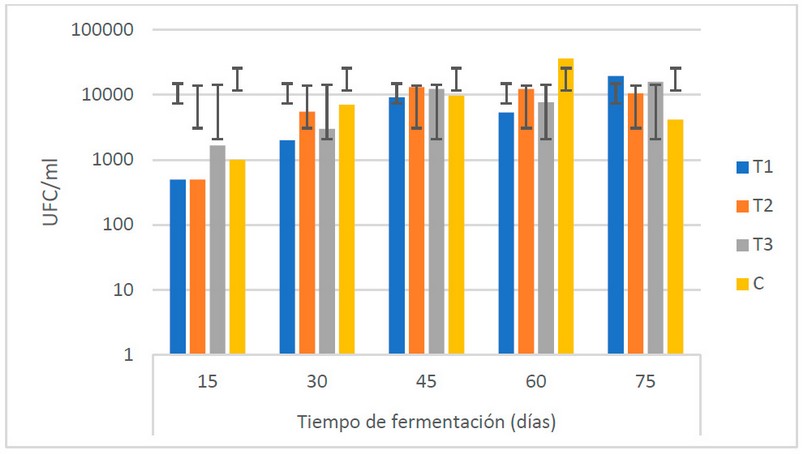

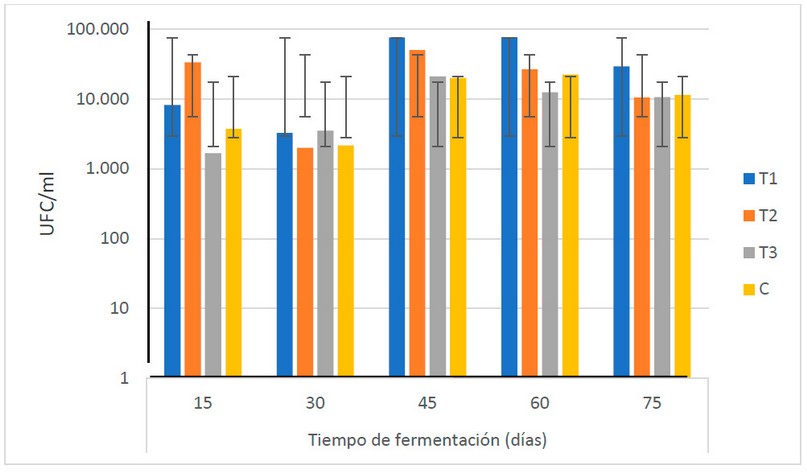

En general (Fig. 2), el desarrollo de

hongos durante el TF muestra un comportamiento creciente a partir de los 30

días, alcanzando los valores máximos a los 45 días. No se muestran diferencias

estadísticas (α = 0.05) entre las medias de las poblaciones de hongos.

Figure.

2 Recuento microbiológico de hongos (UFC/ml) en los biofertilizantes durante el

TF (días) (Fuente: Laboratorio de Ensayos Microbiológicos del CUROC).

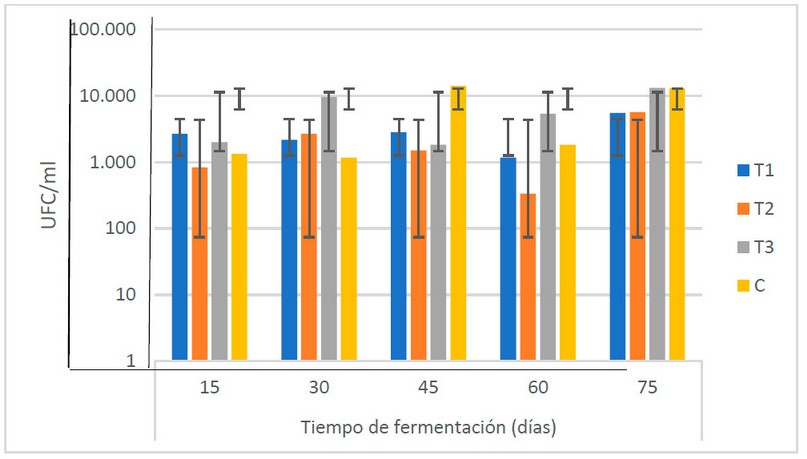

Poblaciones de bacterias

El comportamiento se muestra similar en todos los tratamientos, siendo

el T3 (1.19 x 104 UFC/ml) el que presenta las poblaciones más

elevadas, particularmente en la última etapa del período de fermentación (la

Fig. 3). No se encuentran diferencias

estadísticas que indiquen que las poblaciones de bacterias presentan variación

en los diferentes tipos de estiércoles utilizados.

Figura 3. Recuento

microbiológico de bacterias encontradas en los biofertilizantes según sus

tratamientos (Fuente: Laboratorio de Ensayos Microbiológicos del CUROC).

El comportamiento en el TF muestra en general (Fig.

4), una tendencia creciente hasta los 45 días de fermentación, para sufrir un

descenso a los 60 días y luego alcanzar los valores más altos a los 75 días

(1.7 x 104 UFC/ml). En otro estudio cotejado18, los

resultados más elevados son obtenidos a los 45 días (2.01 x 104 UFC/ml).

El autor indica que esto puede estar relacionado con el

momento en que las bacterias se encuentran en la etapa de multiplicación,

pudiendo estar asimilando los nutrientes para aumentar su población.

Los resultados muestran que, a pesar de la

tendencia creciente hasta los 45 días, no existen diferencias estadísticas (α = 0.05) entre las

medias de las poblaciones de bacterias en el TF, indicando que estas se

mantienen durante los 75 días de fermentación.

Figura 4. Recuento

microbiológico de bacterias (U.F.C/ml) en los biofertilizantes durante el TF

(días) (Fuente: Laboratorio de Ensayos Microbiológicos del CUROC).

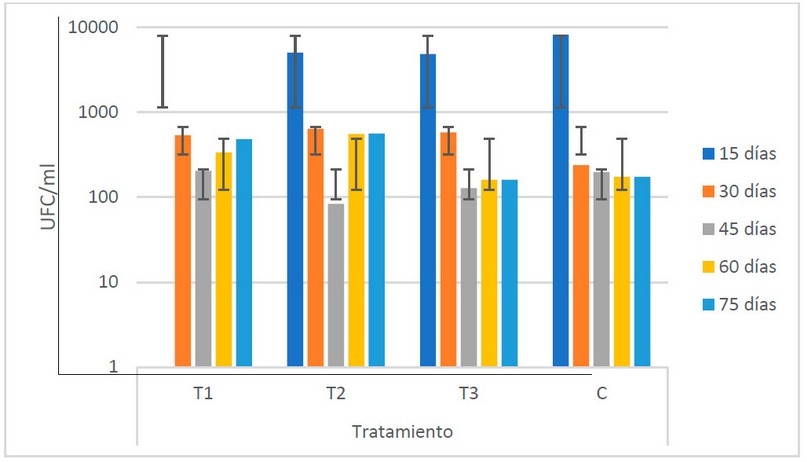

Poblaciones de bacterias productoras de

ácido láctico

En conjunto (Fig. 5), se identifican el T3

y el C como los grupos con los valores más elevados de poblaciones de bacterias

ácido lácticas (6.4 x 103 y 6.3 x 104 UFC/ml

respectivamente). El ANOVA muestra que no existe variabilidad de los valores de

las poblaciones de bacterias formadoras de ácido láctico entre los diferentes

estiércoles utilizados.

Figura 5. Recuento microbiológico de

bacterias ácido lácticas (U.F.C/ml) en los biofertilizantes según sus

tratamientos (Fuente: Laboratorio de Ensayos Microbiológicos del CUROC).

En general, las cantidades de bacterias

ácido lácticas encontradas en el biofertilizante muestran un comportamiento

creciente hasta los 45 días (desde 1.7 x 103 hasta 5.08 x 103 U.F.C/ml),

sufriendo una reducción a los 60 días (2.2 x 103 U.F.C/ ml) para

alcanzar los valores más altos a los 75 (9.3 x 103 UFC/ ml) (Fig.

6). El ANOVA muestra que no existen diferencias estadísticas (α = 0.05) entre las

medias de las poblaciones en el período de fermentación de los

biofertilizantes.

Figura

6. Recuento microbiológico de bacterias ácido lácticas (UFC/ml) en los

biofertilizantes en el TF (Fuente: Laboratorio de Ensayos Microbiológicos del

CUROC).

El recuento microbiológico presentado en

dos estudios muestra que, mientras que las poblaciones de lactobacillus pueden llegar hasta 3.7 x 108 UFC/ml17,

pueden llegar a descender hasta 4.0 x 104 UFC/ml16 en el

periodo de fermentación.

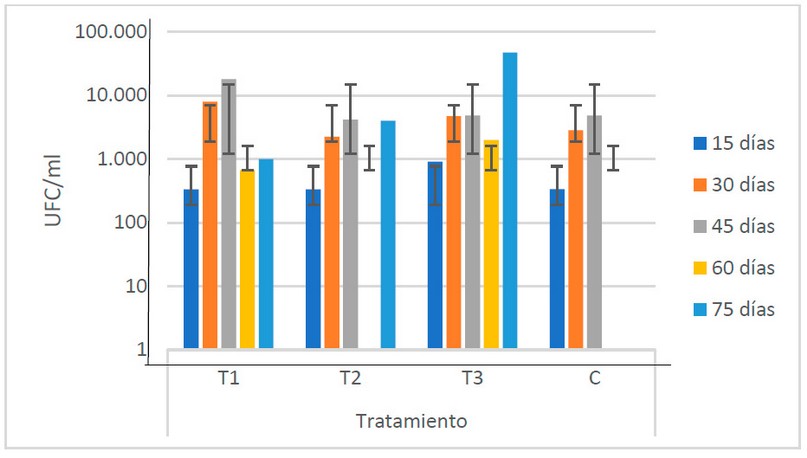

Poblaciones de actinomicetos

Entre los tratamientos, el T2 presenta los

valores más elevados (5.5 x 102 UFC/ml), mientras que el C muestra

los más bajos, con 1.9 x 102 UFC/ml (Fig. 7). Las tendencias

temporales entre estos extremos se mantienen a lo largo del período de

fermentación.

El ANOVA muestra que no existe variabilidad

de los valores de las poblaciones de actinomicetos entre los diferentes

estiércoles utilizados.

Figura

7. Recuento microbiológico de actinomicetos (UFC/ml) en los biofertilizantes

según sus tratamientos (Fuente: Laboratorio de Ensayos Microbiológicos del

CUROC).

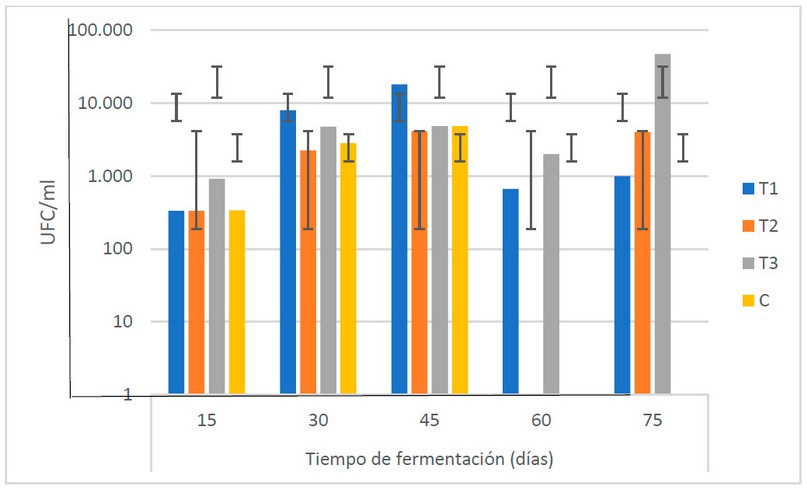

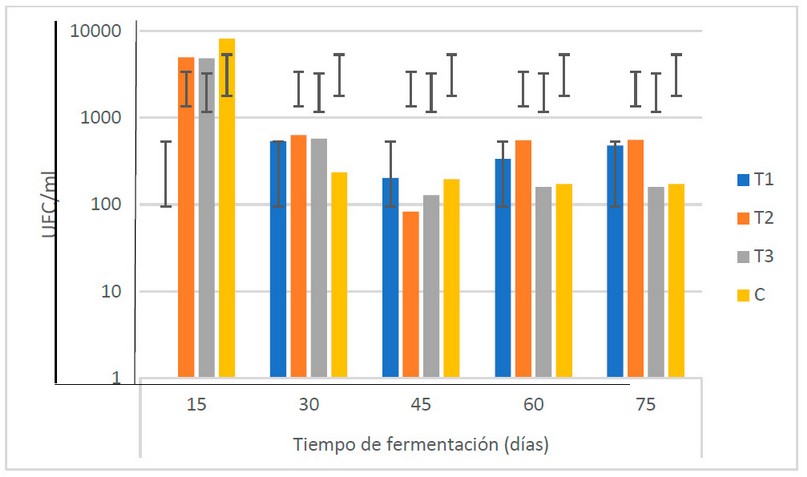

El comportamiento de los actinomicetos

durante el período de fermentación muestra una disminución entre los 15 y los

30 días (de 6.0 x 103 a 4.9 x 102 UFC/ml), manteniéndose

relativamente estable a partir de este tiempo (Fig. 8). El estudio de Suárez18

muestra un comportamiento similar al de esta investigación: una reducción entre

los 30 y 45 días de fermentación y una estabilización el resto del TF. El autor

señala que la velocidad de crecimiento de los actinomicetos es muy lenta (más

que los hongos), lo que hace que haya un mejor aprovechamiento de los elementos

nutritivos de los biofertilizantes por parte de otros microorganismos como

levaduras y bacterias.

El ANOVA indica que hay diferencias en las

poblaciones de actinomicetos entre los TF. La prueba post ANOVA indica que las

variaciones en la población de actinomicetos muestran diferencias estadísticas

entre el inicio y el final del proceso de fermentación, período en el cual se

presenta un descenso de la población de microorganismos de 4.5 x 103

a 3.4 x 102 UFC/ml, mostrando la caída en las poblaciones de

actinomicetos desde los primeros 15 días. Sin embargo, no se encuentran

diferencias desde los 30 días hasta el final del proceso de fermentación,

período en el cual se observa una estabilización de la población de

actinomicetos en el biofertilizante.

Figura

8. Recuento microbiológico de actinomicetos (UFC/ml) en los biofertilizantes

durante el TF (días) (Fuente: Laboratorio de Ensayos Microbiológicos del CUROC).

Poblaciones de levaduras

Como se muestra en la Fig. 9, el T1

presenta los valores más elevados de levaduras (3.8 x 104 UFC/ml),

mientras que el T3 registra los valores más bajos (9.9 x 103). No se

presentan diferencias estadísticas entre las medias de los tratamientos,

indicando que no existe variabilidad en los valores de las poblaciones de

levaduras entre los estiércoles utilizados.

Figura

9. Recuento microbiológico de levaduras (UFC/ml) registrado en los

biofertilizantes según sus tratamientos (Fuente: Laboratorio de Ensayos

Microbiológicos del CUROC).

Las levaduras muestran un comportamiento

creciente, bastante uniforme, durante todo el TF, desde 9.2 x 102

hasta 1.2 x 104 UFC/ ml (véase la Fig. 10). Los resultados muestran

que no existen diferencias estadísticas (α = 0.05) entre las medias de las

poblaciones de levaduras durante el período de fermentación.

Figura

10. Recuento microbiológico de levaduras (UFC/ml) en los biofertilizantes

durante el TF (días) (Fuente: Laboratorio de Ensayos Microbiológicos del CUROC).

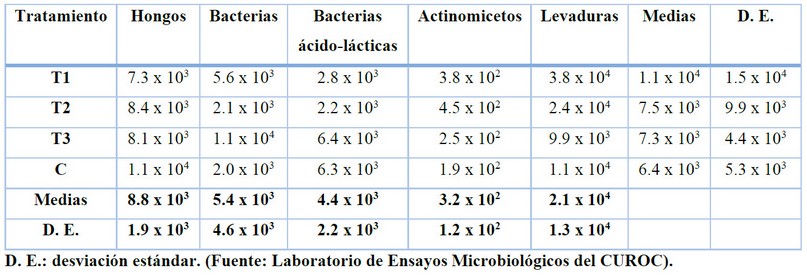

En todos los tratamientos predominan las

poblaciones de levaduras, mientras que los actinomicetos presentan los valores

más bajos (Tabla 1). No hay diferencias

estadísticas en las poblaciones de microorganismos de los estiércoles

utilizados, por lo que su utilización individual en los biofertilizantes no

hace que estos tengan contenido microbiológico diferente.

Tabla 1. Variaciones

de los grupos de microorganismos entre los tratamientos (UFC/ml)

Otros estudios muestran que los biofertilizantes

elaborados artesanalmente presentan una gran variabilidad con respecto a las

poblaciones de microorganismos presentes17, 18; sin embargo, en el

presente estudio, esa heterogeneidad no se manifiesta entre los tratamientos,

ya que los resultados no muestran diferencias estadísticas entre ellos.

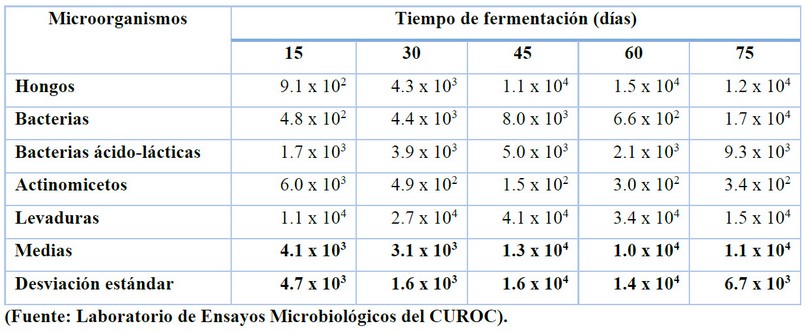

Durante el TF sólo se encontraron

diferencias en la población de actinomicetos, mostrando una disminución de

éstos desde el inicio del proceso hasta los 30 días, a partir de los cuales se

mantiene estable a lo largo del tiempo restante de fermentación (véase la Tabla

2).

Suárez18 señala que la mayor

población de microorganismos se presenta a los 45 días de fermentación,

principalmente a nivel de bacterias y levaduras. En el presente, la mayor

población de microorganismos que se encuentra en este período es principalmente

hongos y levaduras.

Tabla

2. Variaciones de los grupos de microorganismos en el tiempo de fermentación

(U.F.C/ml)

Las

mediciones se realizaron en períodos de 15 días, hasta completar 75 días,

tomando en cuenta que el biofertilizante es un consorcio microbiano cuyos

ciclos entre diferentes microorganismos son diferentes y teniendo la posibilidad

de observar cambios en esos períodos de tiempo. También se tomó en cuenta que

el tiempo del proceso de compostaje puede llevar varias semanas desde su fase

mesófila hasta la de maduración20.

A partir de los resultados, considerando

que el comportamiento muestra que alrededor de los 45 días se estabilizan o

decrecen las poblaciones de microorganismos, el período de fermentación podría

reducirse a la mitad. Además, debe considerarse realizar análisis para evaluar el almacenamiento del biofertilizante en un período con diferentes intervalos.

Es

importante señalar que los MM funcionan en consorcios, que no todos los

microorganismos de estos consorcios son cultivables y que se seleccionaron los

que se han descrito por ser utilizados como indicadores de calidad de estos

productos. Sin embargo, la mayoría de los microrganismos existentes en estos

compuestos son no cultivables.

La principal contribución hecha por el

estudio deriva de la cuantificación de las poblaciones de hongos, bacterias,

bacterias ácido lácticas, actinomicetos y levaduras en biofertilizantes

inoculados con MM, así como la identificación de su comportamiento durante el

TF. La metodología empleada para la cuantificación de los grupos de

microorganismos es reconocida microbiológicamente, los medios de cultivo

utilizados y los ensayos microbiológicos contaron con los requerimientos

mínimos de aislamiento, asepsia y control y se siguieron las técnicas y los

protocolos de análisis microbiológicos para garantizar la calidad de los

resultados. Sin embargo, las metodologías utilizadas para la recolección de los

microorganismos y la formulación de los biofertilizantes son artesanales,

utilizando técnicas de campo con niveles

bajos de control de factores ambientales y con una precisión baja de las

proporciones y composición de los insumos utilizados. En este aspecto hay que

tomar en cuenta que la constitución de los componentes orgánicos puede variar

grandemente, dependiendo del tipo y origen de los materiales (aves, bovinos,

etc.), del grado de procesamiento, de la ubicación21 o del tipo de

digestor22.

Los resultados del estudio pueden servir de

base para diferentes análisis sobre el uso de MM en biofertilizantes, por

ejemplo, utilizando metodologías moleculares23,

incluyendo los avances de técnicas de genómica para identificar los MM

existentes en la zona de estudio24, así como la determinación de la

biomasa microbiana en el suelo a través de ensayos enzimáticos, o la cuantificación

de hongos filamentosos empleando técnicas moleculares para la determinación de

biomasa fúngica25.

Los efectos de los

biofertilizantes en cultivos específicos pueden ser estudiados, así como el

aislamiento de microorganismos específicos, las interacciones entre

microorganismos y de éstos con los parámetros químicos.

Es conocido que los estiércoles pueden

aportar inóculo microbiológico y otros materiales orgánicos en mayor o menor

cantidad y que la melaza de caña es una importante fuente energética para la

fermentación y para favorecer la actividad microbiológica26. Sin

embargo, una mayor precisión de las

formulaciones de los biofertilizantes requeriría la depuración previa de

algunos insumos, como los estiércoles y los microorganismos obtenidos de la

hojarasca de montaña; un mayor control del pH y el contenido microbiológico del

agua utilizada; y un conocimiento de los contenidos de azúcares de otros

insumos como la melaza.

Precisamente entre las debilidades

referidas reiteradamente en los biofertilizantes, en particular los que

utilizan MM, está la aplicación de métodos no estandarizados en su formulación16

y la falta de definición de indicadores de calidad10. La elaboración

de formulaciones homogéneas y estables18, 16; la implementación de

biofábricas, en las que se manejen los principios de calidad e inocuidad, y a

su vez, trabajar en la estandarización de fórmulas, podrían ser estrategias a

seguir.

Otros aspectos importantes son: la

estabilización y preservación de las propiedades del biofertilizante en el

tiempo, en diferentes condiciones como temperaturas y en diferentes lotes de

producción; la ausencia de microorganismos patógenos. Se pueden identificar

nuevas rutas para el desarrollo de inóculos microbiales y para mejorar la

estabilidad por medio del uso de nanoformulaciones27.

No se mostraron diferencias en ninguno de los

sustratos orgánicos utilizados, con respecto al recuento microbiológico en

ninguno de los grupos de microorganismos analizados. Los

biofertilizantes muestran que no hay diferencias durante el TF con respecto al

recuento microbiológico en cuatro de los cinco grupos de microorganismos

analizados. La estabilidad de las poblaciones microbianas en

todos los tratamientos puede ser un aspecto importante en la durabilidad de los

biofertilizantes y en la utilización de los insumos orgánicos requeridos en su

formulación.

El tiempo de fermentación podría reducirse con base en el comportamiento

de los microorganismos, en el cual se muestra una tendencia creciente en el

inicio y etapas intermedias.

Los

resultados obtenidos deben tomarse como punto de partida para futuras

investigaciones en las que se profundice sobre diferentes aspectos como la

identificación de microorganismos específicos utilizando técnicas avanzadas de

genómica, el estudio de las interacciones de los microorganismos con otros

microorganismos, con el suelo y con las plantas. Se pueden considerar estudios

para evaluar condiciones, tiempos de almacenamiento de biofertilizantes y

dosificaciones, para identificar los cambios en los contenidos de los sustratos

orgánicos (estiércoles) y en los microorganismos utilizados, para evaluar

calidad de los insumos y los procesos y los efectos de los biofertilizantes en

cultivos específicos.

AGRADECIMIENTOS

A la Coordinación Regional de Investigación Científica del CUROC, por

todo el apoyo en la ejecución de la investigación. A la Dirección de

Investigación Científica de la UNAH, por el apoyo para el desarrollo del

estudio a través de la beca de investigación y la asesoría brindada.

1. Toalombo, R. Evaluación de

microorganismos eficientes autóctonos aplicados en el cultivo de cebolla blanca

(Allium fistulosum). Tesis de

Licenciatura. Universidad Técnica de Ambato, Ceballos, Ecuador. 2012.

2.

Acosta Díaz, A. &

Leguizamo González, E. J. Métodos y técnicas de cuantificación microbiana

empleados en la industria de alimentos, farmacéutica, agrícola y ambiental. Tesis de Licenciatura. Pontificia

Universidad Javeriana, Bogotá. 2020.

3.

Arias, A. Microorganismos eficientes y su beneficio para la agricultura y

el medio ambiente. Jou. Cie. Ing. 2010, 2

(2): 42 – 45.

4.

Morocho, M. &

Leiva, M. Microorganismos eficientes, propiedades funcionales y aplicaciones

agrícolas. Ctro. Agr. 2019, 46 (2): 93-103.

5. Higa, T.

& Parr, J. Beneficial and effective

microorganisms for a sustainable agriculture and environment. International Nature Farming Research Center: Atami,

Japón, 1994.

6.

Frioni, L. Microbiología básica, ambiental y agrícola.

Universidad de la República: Montevideo, Uruguay, 2006.

7. Umaña, S.; Rodríguez,

K. & Rojas, C. ¿Funcionan realmente los microorganismos de montaña como una

estrategia de biofertilización? Ciencias

Ambientales, 2017, 51 (2): 133-144. https://doi.org/10.15359/rca.51-2.7

8.

Pontificia Universidad Javeriana. Tecnologías

relacionadas con biofertilizantes. Boletín Tecnológico. Superintendencia de

Industria y Comercio: Bogotá, Colombia, 2014.

9.

Aguado, G. Uso de

microorganismos como biofertilizantes. En Introducción

al uso y manejo de los biofertilizantes en la agricultura; Aguado, G., Ed.;

INIFAP/SAGARPA: Celaya, Guanajuato, México, D. F., 2012; pp. 35-78.

10. Zagoya, J.; Ocampo, J.; Ocampo, I.;

Macías, A. & de la Rosa, P. Caracterización fisicoquímica de biofermentados

elaborados artesanalmente. Biotecnia, 2015, 17 (1): 14-19.

11. Zeballos Heredia, María Fernanda. Caracterización de microorganismos

de montaña (MM) en biofertilizantes artesanales. Tesis de Licenciatura. EAP, Zamorano, Honduras. 2017.

12. Consejo Intermunicipal Higuito. Indicadores socioeconómicos línea de base del Municipio de Dolores, Copán. JICA: Dolores, Copán, 2006.

13. COMSA. Manual de

biotecnologías orgánicas. Café Orgánico Marcala: Marcala, Honduras, 2016.

14. Suchini, J. Innovaciones agroecológicas para una producción agropecuaria sostenible

en la región del Trifinio. CATIE: Turrialba, Costa Rica, 2012.

15. IHCAFE. Cartilla 15:

Manejo de subproductos del café. Uso de microorganismos. 2016. https://ihcafemovil.ihcafe.hn/

16. Acosta Almánzar, H. Microorganismos eficientes de montaña:

evaluación de su potencial bajo manejo agroecológico de tomate en Costa Rica.

Tesis de Maestría. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 2012.

17. Araya Alpízar, F. Producción

y caracterización de bioles para su uso en el cultivo de banano (Musa Sp). Tesis de Licenciatura.

ITCR, Cartago, Costa Rica. 2010.

18. Pacheco, F.; Borrero, G. & Villalobos, M. Evaluación de la calidad bioquímica

resultante de biofermentos agrícolas para uso de familias productoras

orgánicas. Red de Coordinación en Biodiversidad: Cartago, Costa Rica, 2017.

19. Suárez Segura, D. M. Caracterización

de un compuesto orgánico producido en forma artesanal por pequeños agricultores

en el departamento del Magdalena. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de

Colombia, Santa Marta, Colombia. 2009.

20. Cóndor-Golec, A.; González Pérez, P.

& Lokare, C. Effective microorganisms: myth or reality? Rev. Peru. Biol. 2007,

14 (2): 315-319.

21. Román, P., Martínez, M. & Pantoja, A. Manual de compostaje del agricultor.

FAO: Santiago de Chile, 2013.

22. Syed, S.; Wang, X.; Prasad, T. &

Lian, B. Bio-organic mineral fertilizer for sustainable agriculture. Minerals, 2021, 11, 1336.

https://doi.org/10.3390/ min11121336

23. Warnars, L. & Oppenoorth, H. El biol: el fertilizante supremo. Hivos: Países Bajos, 2014.

24. Carrasquilla Gallego, M. El microbioma del agroecosistema y

su importancia en la agricultura sostenible. Tesis de doctorado. Universitat

Autónoma de Barcelona, Barcelona. 2020.

25. Nogales, B. La microbiología del suelo en la era de la

biología molecular: descubriendo la punta del iceberg. Ecosistemas, 2005,14

(2): 41-51.

26. Restrepo, J. & Hensel, J. Manual práctico de agricultura orgánica y panes de piedra.

Impresora Feriva S.A.: Cali, Colombia, 2009.

27. Yimer, D. & Abena, T. Components,

mechanisms of action, success under greenhouse and field condition, market

availability, formulation and inoculants development on biofertilizer. Biomed.

J. Sci. & Tech. Res., 2019, 12 (4): 9366-9372. DOI: 10.26717/BJSTR.2019.12.002279

Received: 26 September 2023 / Accepted:

15 April 2023 / Published:15 December 2023

Citation: López Guevara J M , Estévez Ramírez

K J, Mejía Arita E, Romero Zepeda E A , Díaz Chacón F A. Caracterización microbiológica de biofertilizantes

inoculados con microorganismos de montaña en el departamento de Copán

HondurasRevis Bionatura 2023;8 (4) 35.

http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.04.35

Publisher's Note:

Bionatura stays neutral concerning jurisdictional claims in published maps and

institutional affiliations.