2023.08.03.55

Files > Volume 8 > Vol 8 No 3 2023

Estrategia educativa nutricional para enfermedades crónicas no transmisibles de personas privadas de la libertad

Nutritional educational strategy for chronic non-communicable diseases of people deprived of liberty

Joffre Andrés Calvopiña Rea 1 , Alberto Renato Inca-Torres* 2

, Alberto Renato Inca-Torres* 2 , Anabell del Rocio Urbina-Salazar 2

, Anabell del Rocio Urbina-Salazar 2 y Encis Cristian Cisneros Rea3

y Encis Cristian Cisneros Rea3

1 Instituto de Posgrado y Educación Continua, ESPOCH, Riobamba/-Ecuador. [email protected].

2 Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Av. Gral. Rumiñahui s/n, Sangolquí P.O. BOX 171-5-231B, Ecuador, [email protected]. ORCID: – [email protected]

3 Hospital de Clinicas Dr. Manuel Quintela, Centro Cardiovascular Universitario. Ciudad Montevideo-Uruguay

* Correspondence: [email protected]; Tel.: 0982473099/ 0995155057, Santo Domingo-Ecuador

Available from: http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.03.55

RESUMEN

Los centros penitenciarios además de brindar ciertos derechos deben ofrecer protección y promoción de salud y la rehabilitación de las personas. Se realizó una investigación cuasiexperimental con 278 personas privadas de la libertad del pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi - Ecuador. Se estableció una estrategia promocional dirigida al estado nutricional. Mediante un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple se estableció una muestra de 163 individuos. Las acciones planificadas se implementaron durante cuatro meses, midiendo las variables de interés antes y después de la aplicación. El promedio de edad de los participantes fue de 38 a 56 años, la mayoría se autoidentificaron como mestizos (46,63%) y con un nivel escolar primaria (50,1%). El 53,37% no padecía de enfermedades crónicas no transmisibles. Las variables medidas durante el pretest y el postest mostraron diferencias significativas entre ambos momentos con valores coincidentes de p=0,02. El resultado de la estrategia promocional referente al buen estado nutritivo que se implementó quedó establecida a través de la prueba de McNemar, que permitió determinar cambios en el consumo de alimentos más saludables, la ejercitación física regular y el alcance de un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales.

Palabras Clave: Estrategias; Promoción de la Salud; Estado Nutricional.

ABSTRACT

In addition to offering certain rights, prisons must provide protection and promotion of health and rehabilitating people. A quasi-experimental investigation was conducted with 278 people deprived of liberty from the maximum security pavilion of the Cotopaxi Social Rehabilitation Center - Ecuador. Establish a promotional strategy aimed at nutritional status. a sample of 163 individuals was established using a simple random probabilistic test. The planned actions were implemented for four months, measuring the variables of interest before and after the application. The average age of the participants was 38 to 56 years; the majority self-identified as mestizos (46.63%) and with a primary school level (50.1%). 53.37% did not suffer from non-communicable chronic diseases. The variables measured during the pretest and posttest showed significant differences between both moments with coincident values of p=0.02. The result of the promotional strategy referring to the good nutritional status that was implemented was established through the McNemar test, which allowed to determine changes in the consumption of healthier foods, regular physical exercise and the scope of an index body mass within normal parameters.

Keywords: Strategies; Health promotion; Nutritional condition.

INTRODUCCIÓN

El sistema de salud nacional en el Ecuador es el responsable de garantizar asistencia de salud a todos los ciudadanos dentro del territorio nacional, sin distinción de condición ideológica, religiosa, económica, política, legal o sociocultural1. Así, los centros de rehabilitación social en ese país son entidades públicas que cuentan con los servicios de salud, para garantizar la atención requerida de las personas privadas de la libertad, así como la promoción de salud y prevención de enfermedades2,3.

Méndez menciona que, entre las causas más comunes de atención médica en los privados de la libertad en Ecuador, se hallan enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), tales como: hipertensión arterial, diabetes mellitus y trastornos musculoesqueléticos; para las que, el estado nutricional alterado constituye un factor de riesgo4.

En el entorno carcelario brasileño, Colville señala la existencia de factores que afectan el estado nutricional de los reclusos: suministros insuficientes, deficiencia de agua potable, escases de medidas higiénicas y reducción de tiempo y espacio para la práctica de actividades físicas5. Una situación similar es descrita por Tenelema Mancheno con respecto a las condiciones existentes en prisiones ecuatorianas durante la epidemia por COVID-196.

Los trastornos nutricionales generalmente se asocian con una alimentación inapropiada, sedentarismo y la existencia de trastornos psicológicos, los que favorecen la alteración de la condición física de los individuos afectados, incrementando su vulnerabilidad a padecer algunas enfermedades crónicas no transmisibles, tales como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, patologías óseo-musculares, problemas en el sistema renal, dislipidemias, entre otras7.

La promoción de hábitos y estilos de vida saludables en la población resulta una de principales formas de controlar o reducir uno de los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de dificultades en el estado nutricional, generando distintas enfermedades como Diabetes, Obesidad, Colesterol elevado, entre otras8. La situación descrita motivó la realización de un proceso investigativo con el objetivo de establecer una estrategia promocional dirigida al estado nutricional en población adulta privada de la libertad, en Cotopaxi, Ecuador, durante 2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación con diseño cuasiexperimental y de tipo aplicada, con una población de estudio constituida por 278 personas privadas de la libertad del pabellón de máxima seguridad en el Centro de Rehabilitación Social, provincia Cotopaxi, Ecuador, durante el periodo julio - diciembre de 2021. A esta, se le practicó un muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple, así, la muestra quedó integrada por 163 personas privadas de la libertad, que fueron seleccionadas aleatoriamente mediante sorteo. La identidad de cada una de las personas que fueron intervenidas no fue revela durante y después de la investigación. La unidad de análisis del estudio estuvo constituida por los pacientes con factores de riesgo para la presencia de enfermedades crónicas y aquellos que tenían diagnosticado algún tipo de enfermedad crónica.La variable dependiente estudiada fue el estado nutricional y la independiente, la estrategia de prevención de la patología y promoción de salud.

Se incluyeron Internados en el pabellón de máxima seguridad del CRS Cotopaxi, con factores de riesgo para aparición de ECNT o con diagnóstico de alguna de ellas para lo cual lleva tratamiento de forma estable y que estuvieron de acuerdo en formar parte de la muestra de la investigación y lo expresaron mediante la firma del consentimiento informado. Durante la realización de la investigación se dio cumplimiento a todas las normas y procedimientos definidos en la declaración de Helsinki II para realizar investigaciones en seres humanos. La incorporación de las PPL al estudio fue totalmente voluntaria y no representó gasto alguno para los participantes y su incorporación se realizó posterior a la firma del consentimiento informado. La información que se obtuvo de la aplicación de los cuestionarios de investigación se utilizó únicamente con fines investigativos y fue tratada bajo estrictas medidas de confidencialidad. No se utilizaron datos de identidad personal, solamente códigos alfanuméricos. La base de datos con toda la información recopilada fue eliminada después de realizar el informe final del estudio. Otro elemento a destacar fue el cumplimiento de las medidas dictadas por el Comité de Operaciones Especiales para la prevención de la COVID-19 por la situación epidemiológica existente en el momento de realizar el estudio.

Los datos se recopilaron mediante revisión de documentos (historia clínica del paciente interno) y a través de encuestas, la cual contiene 16 ítems que fueron utilizados para la valoración de hábitos relacionados con el estilo de vida, que fue validada mediante prueba piloto, cuyos resultados permitieron medir la consistencia interna mediante el coeficiente alfa de Cronbach, quedando establecido en un valor dentro del rango aceptable de 0,76.

El procesamiento de los datos se realizó utilizando el programa SPSS en su versión 26 para Windows, mediante las siguientes pruebas estadísticas descriptivas: frecuencia absoluta, porcentaje, media y desviación estándar. Además, se empleó la prueba de McNemar para determinar si existieron cambios significativos entre los datos diagnósticos iniciales (pretest) y los obtenidos al finalizar la estrategia (postest).

Durante el estudio se siguieron las normas y procedimientos establecidos en la declaración de Helsinki II para la investigación en seres humanos. Todos los individuos participantes lo hicieron voluntariamente y firmaron el respectivo consentimiento informado. Se respetó la integridad de cada privado de la libertad encuestado y la información resultante solo tuvo un uso científico-académico, respetando la confidencialidad de los datos personales. El proceso investigativo contó con el permiso formal de las autoridades correspondientes.

Por su parte la entrevista fue la técnica de investigación que permitió aclarar las dudas relacionadas con los objetivos y métodos de investigación utilizados mediante la realización de entrevistas colectivas o grupales. Adicionalmente se realizaron entrevistas individuales en el momento de aplicación de los cuestionarios al inicio (pretest) y al final de la investigación (postest), después de realizada la intervención de salud en las PPL.

Las medidas de intervención realizadas con las personas privadas de libertad incluyeron actividades teórico prácticas. Las actividades teóricas estuvieron dadas por charlas educativas semanales, de 40 minutos de duración, sobre temas identificados como deficientes durante la realización del pretest. Antes y después de cada actividad teórica se aplicaron preguntas para identificar el conocimiento previo y comprobar la adquisición y consolidación del contenido impartido.

Las actividades prácticas estuvieron orientadas hacia elementos relacionados con actividades físicas como la creación del club deportivo, gimnasio, trote y ejercitación mediante sesiones de bailoterapia y nutricionales (confección de dietas saludables). Participaron todos los pacientes previamente identificados con ECNT. Previo al comienzo de este tipo de actividades se tomaron los signos vitales de las personas participantes para identificar posibles alteraciones que limitaran o contraindicaran la participación en este tipo de actividad.

Para identificar el estado nutricional de las PPL participantes en la investigación se procedió a determinar el Índice de Masa Corporal (IMC). Para esto se procedió a pesar a cada persona en una balanza con tallímetro previamente certificada y se expresó el peso en kilogramos; la talla se expresó en centímetros. Para determinar el IMC se dividió el peso expresado en kilogramos sobre la talla expresada en centímetros cuadrados. Los resultados se interpretan de la siguiente forma:

· Bajo peso: puntuación inferior a 18,5

· Normo peso: puntuación entre 18,5 y 25

· Sobre peso: puntuación mayor a 25 pero inferior a 30

· Obesidad: puntuación igual o superior a 30

Para identificar el control de los signos vitales se tomaron en cuenta los valores normales establecidos por la Organización Mundial de la Salud:

· Frecuencia cardiaca: valores entre 60 y 100 pulsaciones por minuto

· Frecuencia respiratoria: valores entre 16 y 20 respiraciones por minutos

· Tensión arterial: como valores adecuados de tensión arterial sistólica se identificó cifras menores a 140 mmhg y para la tensión arterial diastólica cifras inferiores a 90 mmhg.

· Temperatura: entre 35,5 y 36,9 *C

· Saturación de oxígeno: valores superiores a 80%

RESULTADOS

Analisis de Variables Sociodemográficas

Se analizó en base a la encuesta realizada obteniendo resultados como variables sociodemográficas para la valoración de hábitos relacionados con el estilo de vida. La primera variable fue la edad de los participantes dando como promedio que la mayoría de participantes tenían entre 38 -56 años, con una desviación estándar de 21,44, y que predominó el grupo de edades entre 30 y 39 años (33,13%); de la misma manera un 46,63% se autoidentificaron como mestizos. Y el 50,1% declaró tener solo la primaria concluida como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de muestra de estudio atendiendo a variables sociodemográficas.

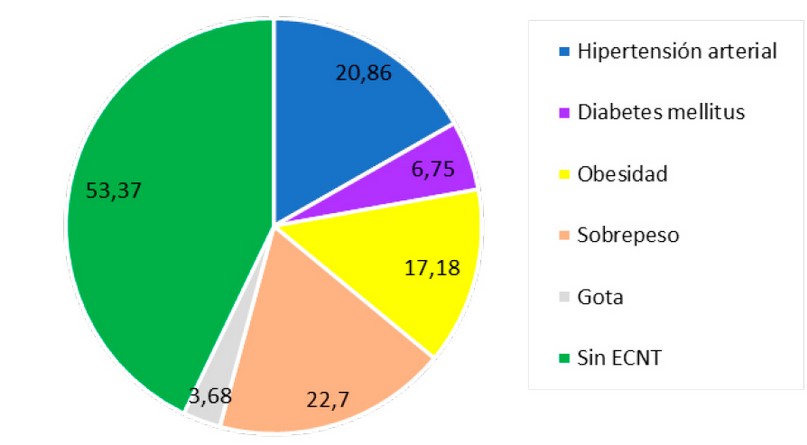

Al realizar el estudio de la población y realizar un diagnóstico médico se evidenció que el 53,37% de los participantes no padecía enfermedades crónicas no transmisibles. Los problemas con sobrepeso u obesidad (39,88%) resultaron los de mayor presencia en el resto de la muestra de estudio, seguido de la Hipertensión arterial con un 20,86%, además se evidenció que un número pequeño de participantes padecian de las otras enfermedades como, diabetes mellitus, gota, como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) presentes en la muestra.

Análisis de la Estrategia Promocional

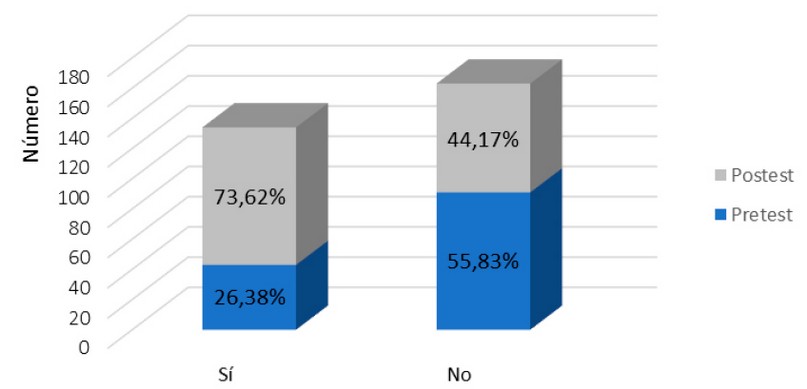

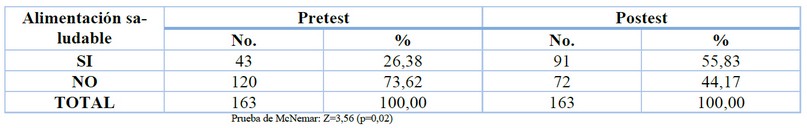

Luego de aplicada la estrategia promocional, se duplicó la cifra de privados de la libertad que adoptaron hábitos alimenticios saludables, llegando hasta el 55,83%. El resultado de la prueba de McNemar mostró la presencia de un cambio significativo con un valor p<0,05 como se muestra en la Figura 2 y en la Tabla 2.

Figura 2. Hábitos de consumo de alimentos saludables antes y después de la intervención

Tabla 2. Hábitos de consumo de alimentos saludables antes y después de la intervención

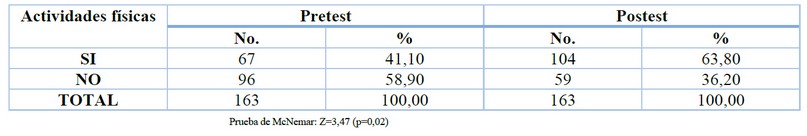

En la Tabla 3 se muestra que con un valor p<0,05; la prueba de McNemar posibilitó establecer un cambio significativo en relación con la práctica de ejercicios físicos regularmente, la que era del 41,1% inicialmente y llegó al 63,8% al finalizar las acciones de la estrategia promocional.

Tabla 3. Práctica regular de actividades físicas antes y después de la intervención.

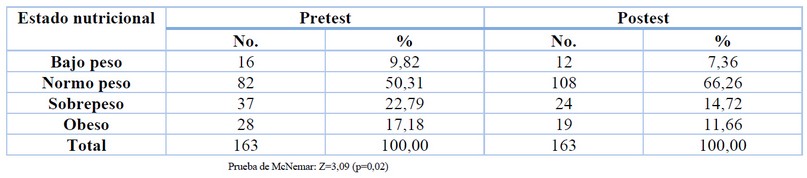

Al finalizar la estrategia promocional, el número de personas privadas de la libertad involucradas en el estudio con un IMC normal se elevó en un 16%, disminuyendo las cifras entre los que tuvieron sobrepeso u obesidad. La prueba de McNemar permitió establecer significación estadística en esos resultados (p<0,05) (Tabla 4).

Tabla 4. Estado nutricional antes y después de la intervención.

DISCUSIONES

La alimentación saludable (consumo de verduras, frutas, vegetales, legumbres y otros) favorece el proceso digestivo y disminuye la concentración de radicales libres oxidantes en el organismo.9

En el sistema carcelario colombiano, según ese Ministerio de Justicia, predominan los internos con edades entre 25 y 49 años, lo que coincide con los hallazgos en la investigación que se presenta.10 En ese entorno, también se reporta que las principales enfermedades crónicas no transmisibles presentes se relacionan con la ingesta insuficiente de vegetales (70%), presencia de obesidad central (66%) y sedentarismo (62%), entre otras causas.11

Según reportes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador,12 entre la población penal es frecuente

el consumo de tabaco, llegando a ser referido por el 74% de las PPL; de ellos el 93% fuma a diario.

Casi el 56% de los reclusos no consume nunca frutas ni verduras. El 16% de las PPL afirmó que pasan más de 10 horas al día sin realizar ningún tipo de actividad física. El sobrepeso y la obesidad están presentes en el 40% de las personas y ha existido un aumento importante de la prevalencia de hipertensión arterial llegando hasta el 16% de la población penal; de este total solo el 17% recibe tratamiento farmacológico de manera continua. Este mismo reporte muestra que la prevalencia estimada de diabetes asciende a 13,9%, y de ellos solo el 9,3% recibe tratamiento. El hipercolesterolemia se identificó en el 16% de las PPL, solo el 1,7% lleva algún tipo de tratamiento12,13.

El estudio realizado por Colville,13 muestra que existe un deterioro progresivo del estado de salud de las PPL. Señala el hacinamiento, la mala alimentación y lo precario de la atención de salud como las principales causas de este empeoramiento. Describe como en cárceles brasileñas se llegan a disponer de entre 20 y 60 reclusos por celdas cuando solo deberían estar como máximo 10 personas. Señala otros factores como el suministro insuficiente y deficiente de agua potable, los escases de medidas higiénicas y la reducción del tiempo y espacio destinado para la práctica de actividades físicas14.

En la actualidad existen varias formas de intervención de salud. Se clasifican en varios sentidos, pueden ser educativas o terapéuticas en base a su objetivo principal; individuales, grupales o familiares en relación al tipo y cantidad de personas que participan. Sin embargo, todas tienen como elemento común desarrollar acciones que permitan la resolución parcial o total, transitoria o definitiva de un problema de salud identificado.

Núñez et al. aplicaron una estrategia para la promoción de un estado nutricional saludable, observando que la mayoría de los participantes elevaron el consumo de frutas en sustitución de otros comestibles menos saludables, además de observar un aumento del porcentaje de IMC normal. Esos resultados son similares con los obtenidos la presente investigación, debido a que las PPL al tener un conocimiento sobre los alimentos saludables, estos priorizaban el consumo de frutas y verduras que tenían disponibles y a su alcance.15

El ejercicio físico regular genera múltiples beneficios para la salud humana, esta práctica estimula la actividad de los osteoblastos y disminuye la de los osteoclastos, favoreciendo el remodelado óseo y la densidad mineral ósea; además de mejorar el estado nutricional por la quema de calorías que conducen a prevenir o mitigar el riesgo de sobrepeso y obesidad.16,17

Más del 30% de los involucrados en este estudio, tuvieron sobrepeso u obesidad al inicio de la investigación. Al respecto, en Ecuador, este problema de salud afecta alrededor del 60% de la población adulta. En un contexto mexicano, los autores reportaron una cifra superior de mujeres con esta problemática de salud 72,6%.18-20

Varios autores señalan la importancia y la efectividad de las intervenciones de promoción de salud y prevención de enfermedades dirigidas a la elevación de la calidad del estado nutricional de diversos sectores poblacionales, reportando resultados satisfactorios al respecto en sus experiencias investigativas. El proceso de rehabilitación social en centros penitenciarios debe garantizar la salud y tratamiento digno de sus reclusos.21,22.

CONCLUSIONES

En la población carcelaria estudiada predominaron aquellos individuos con edad entre 30 y 39 años, los autoidentificados como mestizos y los que tenía un nivel escolar de primaria; así como los que no declararon enfermedades crónicas no transmisibles como: hipertensión arterial, diabetes mellitus y trastornos endocrinos como la obesidad.

Se estableció la efectividad de la estrategia educativa basados en la promoción y prevención mejorando los estilos de vida mediante la comparación de los resultados del pretest con respecto al postest mediante la prueba de McNemar, lo que permitió determinar que hubo cambios estadísticamente significativos hacia: la práctica del consumo de alimentos más saludables, la ejercitación física regular y el alcance de un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales.

Se disminuyó en estos pacientes el riesgo de aparición de ECNT basado en el mejoramiento de parámetros de salud y en el aumento del nivel de conocimiento sobre prevención de enfermedades y promoción de salud. Seguidamente se benefician los familiares de las personas investigadas y los directivos de salud que cuentan con un programa de implementación de acciones preventivas para prevenir la aparición de enfermedades y descompensación de las ya existentes.

Patentes

Conflicto de Intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCES

1. Chang Campos CJ. Evolución del sistema de salud de Ecuador: Buenas prácticas y desafíos en su construcción en la última década 2005-2014. Anales de la Facultad de Medicina [Internet]. 2017 [citado 2021 Dic 25]; 78(4): 452-460. Disponible en: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/14270. https://dx.doi.org/10.15381/anales.v78i4.14270.

2. Iturralde Durán CA. La educación superior en las cárceles. Los primeros pasos de Ecuador. ALTERIDAD [Internet]. 2018 [citado 2021 Dic 28]; 13(1): 84-95. Disponible en: https://revistas.ups.edu.ec/index.php/alteridad/article/view/1.2018.06. https://doi.org/10.17163/alt.v13n1.2018.06.

3. Ley Sifontes L; Silva Martínez Y; Romero Vena E; Nápoles González IJ. Estrategia educativa sobre salud bucal en un contexto penitenciario cubano. Humanidades Médicas [Internet]. 2018 [citado 2021 Dic 28];20(3): 657-75. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202020000300657&lng=es&tlng=es.

4. Méndez C. Las 10 causas más comunes de consulta en las cárceles del país. elPeriódico [Internet]. 2017 [citado 2021 Dic 21]. Disponible en: https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2017/10/01/las-10-causas-mas-comunes-de-consulta-en-las-carceles-del-pais/.

5. Colville R. Hacinamiento, salud y hambre empeoran en cárceles de Latinoamérica Universo. elUniverso [Internet]. 2020 [citado 2021 Dic 19]. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833888/no-borrar-situacion-carcelaria-medio-pandemia-coronavirus.

6. Tenelema Mancheno CA. Delitos comunes y hacinamiento carcelario en el centro de privación de la libertad de Guaranda - Ecuador - 2018 [tesis en Internet]. Tumbes: Universidad Tumbes; 2021 [citado 2021 Dic 23]. Disponible en: http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/2420.

7. Análisis de la Situación Integral de Salud (ASIS). Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi.

8. 2019

9. Rubio Almanza M. Riesgo cardiovascular y cirugía bariátrica en pacientes con alteración del metabolismo hidrocarbonado. 2019 [tesis doctoral en Internet]. Castellón de la Plana: Universidad Jaume I; 2019 [citado 2021 Jul 13]. Disponible en: https://www.tdx.cat/handle/10803/666738#page=1.

10. Mogollón García FS; Becerra Rojas LD; Ancajima Mauriola JS. Healthy lifestyles in undergraduate students. Conrado [Internet]. 2020 [citado 2022 Ene 10]; 16(75): 69-75. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000400069&lng=es&tlng=en.

11. Aguirre Becerra H; García Trejo JF; Vázquez Hernández MC; Alvarado AM; Romero Zepeda H. Panorama general y programas de protección de seguridad alimentaria en México. Rev Méd Elect [Internet]. 2017 [citado 2021 Dic 23]; 39(Supl. 1): 741-749. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242017000700005&lng=es&tlng=es.

12. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). Situación de salud en centros penitenciarios

13. del Ecuador. 2019

14. Colombia. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Estadísticas 2017. Bogotá: Ministerio de Justicia; 2017.

15. Ochoa-Orozco SA; Moreno-Gutiérrez PA; Echeverri-Cataño LF; Orozco-Escobar A; Mondragón-Cardona Á; Villegas-Rojas S. Riesgo cardiovascular y de diabetes en población carcelaria de Pereira, Colombia, 2010. Rev Méd Risaralda. 2012;18(2):129-133.

16. Núñez A; Collante C; López MI; Galeano C. Impacto de la estrategia de entrega de frutas con educación nutricional sobre el estado nutricional y consumo frutas en escolares de la Escuela pública héroes luqueños de la comunidad de Jukyry Luque, Paraguay. Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud [Internet]. 2021 [citado 2022 Ene 30]; 17(3): 55-62. Disponible en: https://revistascientificas.una.py/index.php/RIIC/article/view/580.

17. Rodríguez Moldón, Y; Darías Jiménez Y; Rodríguez Duque, R. El ejercicio físico para contrarrestar la osteoporosis. Correo Cient Méd [Internet]. 2018 [citado 2021 Dic 29]; 22(3): 361-364. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812018000300001&lng=es&tlng=es.

18. Solis Cartas U; Calvopina Bejarano SJ; Nuñez Sánchez BL; Yartú Couceiro R. Relación entre adiposidad corporal y presión arterial en niños y adolescentes con enfermedades reumáticas. Rev Cubana de Reumatol [Internet]. 2019 [citado 2021 Dic 23]; 21(1): e51. Disponible en: https://zenodo.org/record/2553537#.YhDzEuhBy00. https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2553537.

19. Díaz Armas MT; Gómez Leyva B; Robalino Valdivieso MP; Lucero Proaño SA. Comportamiento epidemiológico en pacientes con enfermedad renal crónica terminal en Ecuador. Correo Cient Méd [Internet]. 2018 [citado 2021 Dic 26]; 22(2): 312-324. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812018000200011&lng=es&tlng=es.

20. Morales Ramírez D; Sánchez Hernández NA; Martínez Lara V. (2020). El estilo de vida y su impacto sobre el estado nutricional en mujeres mexicanas: una aplicación del cuestionario FANTASTIC. Estud Soc Rev Aliment Contemp y Desarr Reg [Internet]. 2020 [citado 2021 Ene 11]; 30(55): e20835. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2395-91692020000100102&script=sci_arttext. https://doi.org/10.24836/es.v30i55.835.

21. Thomas Lange J; Ferrer L. Determinantes sociales como factores contextuales de la obesidad: construcción de significado y valoración del estado nutricional según nivel socioeconómico. Rev Chil Nutr [Internet]. 2020 [citado 2022 Feb 15]; 47(6): 983-990. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182020000600983&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182020000600983.

22. Burgo Bencomo OB; León González JL; Cáceres Mesa ML; Pérez Maya CJ; Espinoza Freire EE. Some thoughts on research and educational intervention. Rev Cubana de Med Milit [Internet]. 2018 [citado 2021 Dic 27]; 48(Supl.1): e383. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572019000500003&lng=es&tlng=en.

Received: 25 June 2023/ Accepted: 26 August 2023 / Published:15 September 2023

Citation: Calvopiña Rea J A, Inca-Torres A R, Urbina-Salazar A R y Cisneros Rea E C. Estrategia educativa nutricional para enfermedades crónicas no transmisibles de personas privadas de la libertad . Revis Bionatura 2023;8 (3) 55. http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.03.55