2023.08.03.2

Files > Volume 8 > Vol 8 No 3 2023

Encarnizamiento terapéutico en pacientes de cuidados intensivos: justo o innecesario. Visibilidad del profesional de enfermería

Therapeutic embodiment in intensive care patients: fair or unnecessary. Visibility of the Nursing Professional

Priscila Jaqueline Herrera Sánchez 1 , Alisson Patricia Muñoz Guanga 2

, Alisson Patricia Muñoz Guanga 2 , Maricelys Jimenez Barrera 3

, Maricelys Jimenez Barrera 3 , Mariela Lizeth Ortiz Vega 4

, Mariela Lizeth Ortiz Vega 4 and Jonathan Alexis López Andrade 5,

and Jonathan Alexis López Andrade 5,

1 Pontificia Universidad Catolica del Ecuador sede Santo Domingo, Escuela de enfermería, Santo Domingo de los Tsachilas, Ecuador.

2 Pontificia Universidad Catolica del Ecuador sede Santo Domingo, Escuela de enfermería, Santo Domingo de los Tsachilas, Ecuador.; [email protected] .

3 Pontificia Universidad Catolica del Ecuador sede Santo Domingo, Escuela de enfermería, Santo Domingo de los Tsachilas, Ecuador.; [email protected] .

4 Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo; [email protected] .

5 Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo; [email protected] .

* Correspondence author: [email protected]; Tel.: +593997281380

Available from: http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.03.2

RESUMEN

Objetivo: Analizar las perspectivas de los profesionales de enfermería sobre el encarcelamiento terapéutico. Método: El enfoque fue cualitativo descriptivo con un diseño fenomenológico. Participaron 14 profesionales de enfermería con un muestreo no probabilístico por conveniencia con saturación de categorías. Como técnicas de recogida de datos se utilizaron la entrevista semiestructurada y el grupo focal. Para el análisis de los datos se utilizó el método de Colaizzi. Resultados: Surgieron seis categorías: perspectivas de los profesionales de enfermería, experiencia en el proceso de atención, conocimiento sobre encarnizamiento terapéutico, prolongación de la muerte con tratamiento fútil, vivir con dignidad y derecho a un buen morir, espiritualidad, Dios y resiliencia. Conclusiones: Se puede indicar que los profesionales perciben desfavorablemente que su opinión no sea valorada, generando un ambiente de trabajo poco saludable y revelando la cruda realidad en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); donde el desconocimiento conceptual sobre bioética, distanasia, eutanasia y ortotanasia es responsabilidad de la autopreparación y de las Instituciones Sanitarias donde trabajan. Además, la distanasia se forja con la concepción holística de que Dios es la única entidad suprema que concede y retira la vida a los seres.

Palabras clave: Resiliencia; muerte; tratamiento.

ABSTRACT

To analyze the perspectives of nursing professionals regarding therapeutic incarceration. Method: The approach was qualitative descriptive with a phenomenological design. Fourteen nursing professionals participated with a non-probabilistic sampling by convenience with category saturation. A semi-structured interview and focus group were used as data collection techniques. Colaizzi's method was used for data analysis. Results: Six categories emerged: nursing professionals' perspectives, experience in the care process, knowledge about therapeutic incarceration, prolongation of death with futile treatment, living with dignity and the right to a good end, spirituality, God and resilience. Conclusion: It can be indicated that professionals perceive unfavorably that their opinion is not valued, generating an unhealthy work environment and revealing the harsh reality in Intensive Care Units (ICU). Conceptual ignorance about bioethics, dysthanasia, euthanasia and orthothanasia is a responsibility of self-preparation and of the Health Institutions where they work. In addition, dysthanasia is forged with the holistic conception that God is the only supreme entity that grants and withdraws life from beings.

Keywords: Resilience; death; treatment.

INTRODUCCIÓN

A nivel del mundo se vive uno de los desafíos más grandes que existe en el manejo al final de la vida del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya sea por obstinación terapéutica profesional o solicitud tanto del familiar como del paciente. Se denomina al encarnizamiento terapéutico como una práctica asistencial que tiene como objetivo alargar la vida con el empleo de medidas artificiales cuando existe un diagnóstico irreversible1.

En este sentido, el protagonismo del enfermero se lleva a cabo a través de su rol al momento de tomar una decisión que incurre en la obstinación terapéutica, siendo su percepción más extensa al englobar a la familia, sus costumbres y creencias. La base del quehacer de los profesionales de la salud está sustentada en formar a los mismos con alto nivel de competencia, constituyendo un reto en un mundo cambiante y siendo la alta calidad moral y educación ética la clave para evitar el encarnizamiento terapéutico. La autonomía del paciente, cuidar su dignidad, su libertad y la escasez de recursos a la búsqueda de mejores alternativas, en consecuencia, se inhibiría una asistencia fútil2.

Este contexto de conquistas y retos se concretan con las transformaciones científicas al tener en cuenta las necesidades reales y sentidas en estos profesionales, siendo la formación continua de los mismos la responsabilidad para sostener la calidad de la asistencia brindada donde el término distanasia y sus derivados se hacen novedosos. Es la familia quien impone la aplicación de medidas que puedan considerarse intencionales al ser conscientes de lo que acontece con el paciente, lo cual revela el inminente desconcierto e insuficiente preparación profesional en este tema al permitirlo4.

Es ineludible admitir el compromiso de los profesionales de la salud en la formación continua para la toma de decisiones, sosteniendo la calidad de la asistencia brindada ante la exigencia de conocimientos y habilidades para un mejor servicio, don+de se fomenten los principios bioéticos que propician brindar seguridad al paciente, familia y personal sanitario; generando así cambios de actitudes, comportamientos y decisiones en los cuidados al final de la vida.

Ante estas justificaciones, en Ecuador queda evidenciado que la formación continua del enfermero se encuentra en desarrollo, esto hace evidente la necesidad de preparación de los mismos relacionado con la temática del encarnizamiento terapéutico para elevar la calidad de la asistencia sanitaria donde el enfermero es uno de los protagonistas al brindar cuidados integrales, teniendo en cuenta las necesidades y situaciones de ensañamiento terapéutico en el paciente sometido a procesos que alarga su agonía. Se visibiliza la necesidad del conocimiento sobre las diferencias entre eutanasia, distanasia y ortotanasia para mejorar la calidad de vida de los pacientes hasta que se produzca la muerte porque la obstinación terapéutica es inhumana y carece de valores bioéticos, asimismo, la aplicación de medidas para mejorar la calidad de vida en la etapa final al ser ilegales estas tomas de decisiones5.

Finalmente, las consideraciones descritas facilitan la necesidad de diferenciar los dos términos opuestos: eutanasia y encarnizamiento terapéutico, siendo este último una injusticia frente a la valía del paciente en el final de la vida puesto que el personal de salud aplaza la defunción sin consideraciones especiales, convirtiéndose en un medio insensato de mantener la vida con mecanismos extraordinarios y tornándose en una acometida arbitraria hacia la persona al no depender de actividades y medidas impuestas para el éxito del tratamiento o mejoría del paciente, evidenciado en instituciones públicas y privadas con áreas de UCI6.

Ante estas justificaciones el presente estudio favorecerá en llenar el vacío del conocimiento centrado en la formación continua del profesional de enfermería en cuanto al encarnizamiento terapéutico, fortaleciéndose los saberes cognitivos, actitudinales y procedimentales de los mismos.

Lo mencionado anteriormente sirvió de motivación para plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo influye la formación continua en la perspectiva y percepción de los profesionales de enfermería sobre el encarnizamiento terapéutico en pacientes de UCI, y la cognición que tienen los enfermeros acerca de esta práctica en su unidad? Los objetivos que se han establecido para la investigación son: (1) analizar las perspectivas de los profesionales de enfermería frente al encarnizamiento terapéutico; (2) describir la percepción del enfermero en el proceso del cuidado de pacientes UCI con obstinación terapéutica; (3) determinar la cognición de los enfermeros de UCI acerca del encarnizamiento terapéutico que se practica en su unidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación fue de enfoque cualitativo, dicha forma de investigar trasciende en una revelación de la realidad y veracidad de los sujetos de estudio, quienes mediante su expresión permiten conocer cualidades o particularidades específicas.

El método de estudio que se utilizó es el descriptivo con una aproximación fenomenológica, utilizando el lenguaje

Para la presente investigación se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y saturación de categorías donde participaron los profesionales de enfermería que laboran en unidades de cuidados intensivos de hospitales de segundo y tercer nivel del Ecuador que acepten libre y voluntariamente formar parte del estudio, conformando una muestra de 14 participantes para la saturación de unidades de significado.

En el estudio participaron profesionales enfermeros con tercer nivel que se encuentran laborando mínimo un año en la UCI y fueron excluidos licenciados de enfermería que laboran en otras áreas, auxiliares de enfermería y médicos.

Se debe resguardar la identidad de los participantes en el caso de que no deseen reconocimiento, sea de forma anónima, con un distintivo o numeral. La información recolectada también debe ampararse enfatizando el objetivo de su difusión en base a los códigos de ética. En base a las especificaciones del autor se realizó un consentimiento informado

Para obtener la información se aplicaron entrevistas semiestructuradas además del grupo focal. La técnica de recolección de datos más relevante en la investigación cualitativa es la entrevista, donde el investigador tiene como principal rol comprender la perspectiva de las vivencias del entrevistado para lo cual debe desarrollar habilidades y actitudes con la finalidad de establecer vínculos basados en la confianza7. La entrevista semiestructurada como una herramienta flexible debido a que las preguntas pueden cambiar e irse adaptando a las respuestas que los entrevistados vayan proporcionando8.

Para la recolección de datos se utilizaron grupos focales mediante la plataforma zoom y de manera presencial en la unidad de trabajo de los profesionales esto permitió conocer el sentir, las perspectivas y los pensamientos de los mismos.

El instrumento que se utilizó fue la guía de entrevista semiestructurada, esta facilita la organización de la información, permitiéndole a los sujetos del estudio una participación con mayor libertad de expresión, teniendo en cuenta los objetivos del estudio9. La entrevista fue validada mediante la realización de una prueba piloto misma que constaba de 3 preguntas norteadoras que emergieron de los objetivos planteados para la investigación.

Los datos se obtuvieron a través de los testimonios de los participantes, que facilitó la perceptibilidad del profesional de enfermería en el Encarnizamiento Terapéutico en pacientes de Cuidados Intensivos, donde se requirió del instrumento antes mencionado, su reconocimiento, así como las orientaciones para la grabación y objetivo del estudio.

Se indicó mantener las cámaras abiertas, y se les estipuló el tiempo de 45 minutos, teniendo en cuenta las preguntas norteadoras, luego se realizó transcripción de manera individual de los testimonios, utilizando el programa Microsoft Office Word versión 2016; conservándose el lenguaje EMIC de los sujetos de estudio, se procedió a la lectura y relectura para la interpretación de los testimonios, sobre los textos se aplicó resaltador por colores para la identificación de las categorías y subcategorías, teniendo en cuenta el lenguaje ETIC10. Para el análisis de los datos se consideró el método de Colaizzi extracción de los fragmentos significativos, formulación de la interpretación de cada declaración significativa, reagrupando los temas según la convergencia y divergencia, validando los hallazgos para comprender las características generales del fenómeno11.

Se procedió a elaborar dos matrices, la primera facilitó el análisis de la codificación colorimétrica y las unidades de significados que emergieron de los testimonios; la segunda permitió confeccionar las categorías y subcategorías definidas a posteriori9.

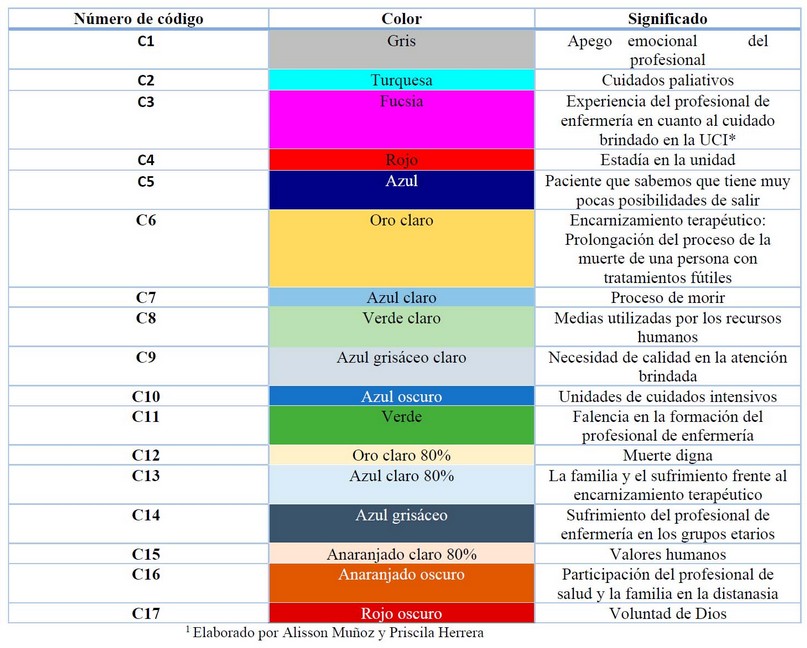

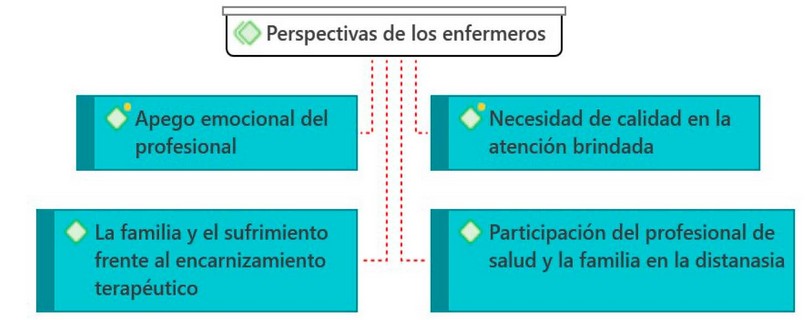

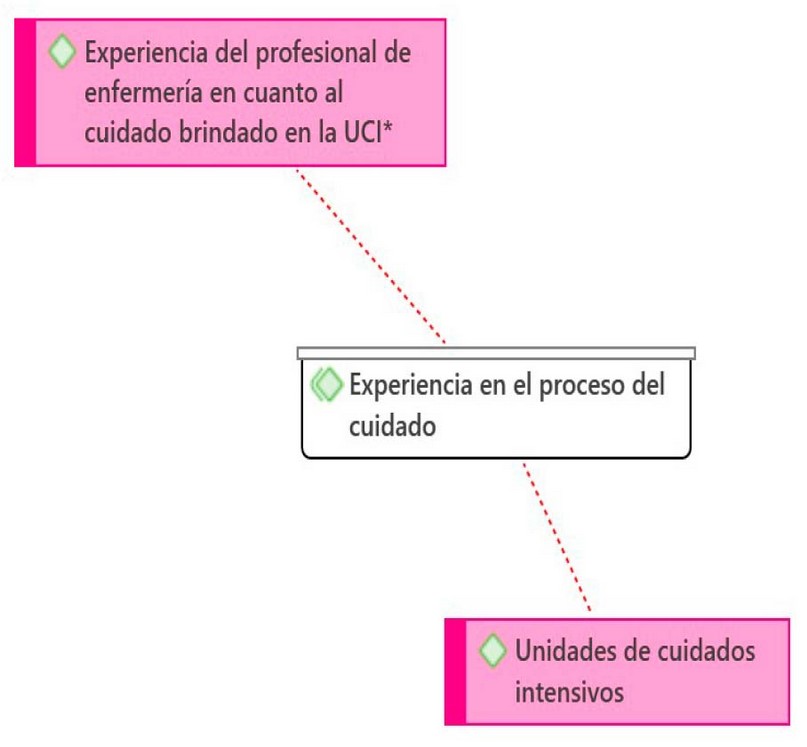

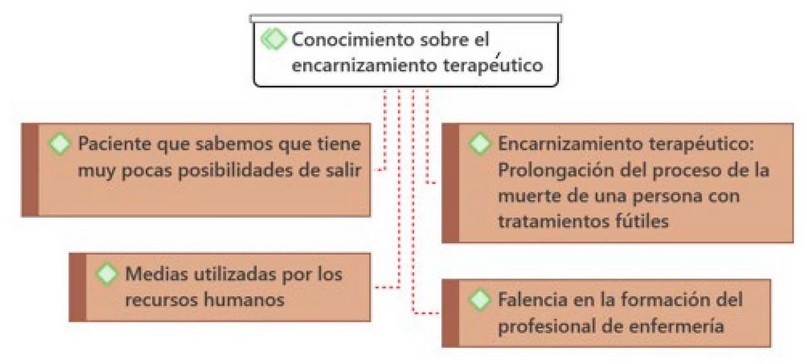

Para facilitar el trabajo de análisis se añadió la codificación de la información al software de análisis de datos cualitativo ATLASTI versión 2022, misma que permitió procesar, clasificar, organizar, analizar y comparar la información obtenida, dándole significado a los datos y una comprensión en contexto del habla. A consecuencia, se crearon modelos de categorías (6), subcategorías (2) y jerarquías de códigos (17) generada de una previa producción manual, organizada y estructurada a través del software (Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6).

En la presente investigación se aplicaron principios éticos fundamentales que garantizaron la integridad y el bienestar de los participantes. En primer lugar, se respetó el principio de autonomía, asegurando que los enfermeros/as participen de forma voluntaria; además, se aplicó el principio de beneficencia, con la finalidad de maximizar los beneficios para los mismos y asegurando que la investigación tenga un impacto positivo en la práctica de enfermería en las UCIs en las que laboran. En cuanto al principio de no maleficencia, se procuró evitar cualquier daño físico o psicológico a los entrevistados adoptando medidas de confidencialidad y por último, se resguardó el principio de justicia, al seleccionarlos equitativamente sin incurrir en cualquier forma de discriminación.

Adicionalmente, el estudio se fundamentó bajo rigor científico que respalda la fiabilidad de las fuentes de información indagadas mismas que detallan resultados que se asemejan a los obtenidos en la presente investigación, dotándola de veracidad.

La investigación destaca los diálogos de los profesionales de enfermería que comparten sus vivencias de trabajo en el día a día. Se realizaron lecturas de carácter crítico de todo el material obtenido de las entrevistas, se realizó el recorte de los fragmentos teniendo en cuenta lo convergente y divergente manteniendo el lenguaje EMIC; se procedió a la codificación:

Tabla 1. Matriz de análisis: codificación y significado

Posteriormente se ordenó los textos, se agruparon según las unidades de significado permitiendo emerger las siguientes categorías empíricas:

Figura 1. Categoría 1: perspectivas de los enfermeros (C1, C9, C13, C16). Atlas ti versión 2022.

Figura 2. Categoría 2: Experiencia en el proceso del cuidado (C3, C10). Atlas ti versión 2022.

Figura 3. Categoría 3: Conocimiento sobre el encarnizamiento terapéutico (C5, C6, C8, C11). Atlas ti versión 2022.

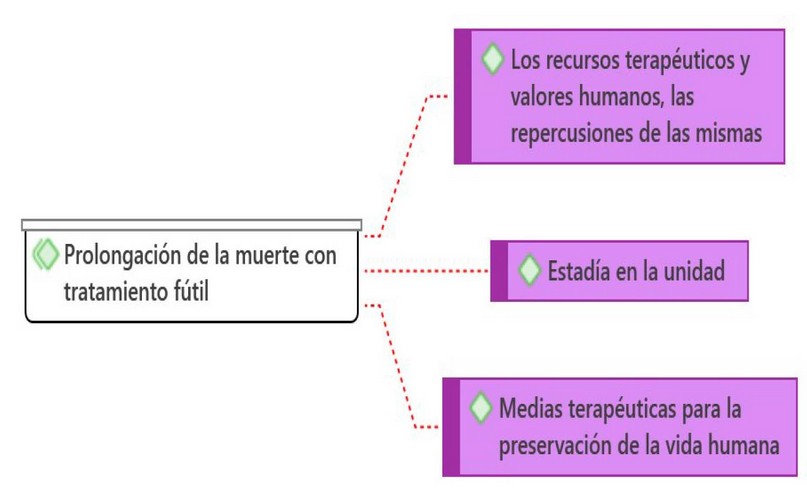

Figura 4. Categoría 4: Prolongación de la muerte con tratamiento fútil (C4, C15, C8) . Atlas ti versión 2022

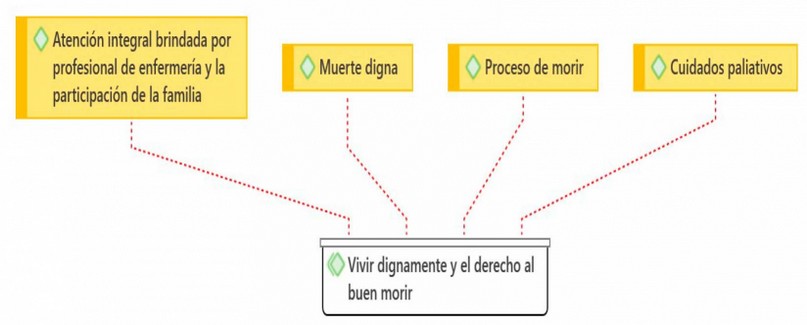

Figura 5. Categoría 5: Vivir dignamente y el derecho al buen morir (C16, C12, C7, C2). Atlas ti versión 2022

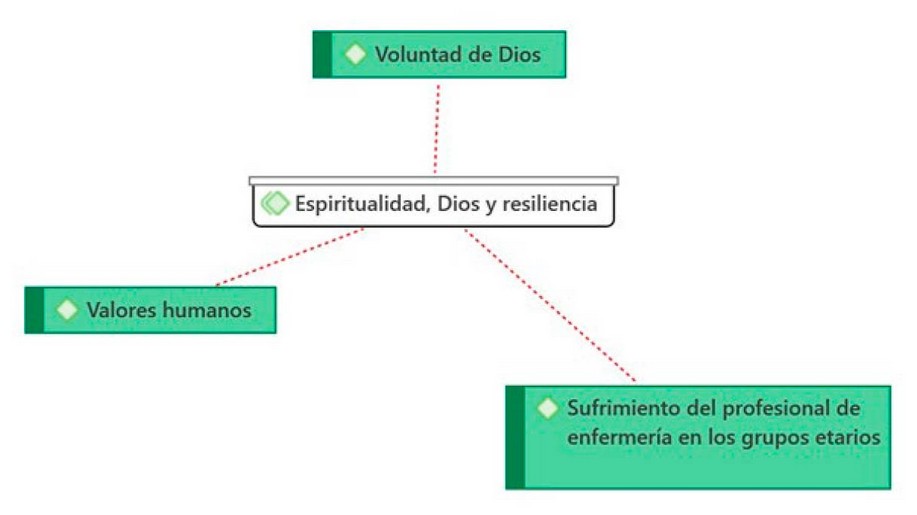

Figura 6. Categoría 6: Espiritualidad, Dios y resiliencia (C17, C15, C14). Atlas ti versión 2022

La construcción de la estructura de lo subjetivo e intersubjetivo fue posible debido al análisis profundo de los testimonios de los participantes del estudio, así como su agrupación en categorías temáticas de acuerdo con las semejanzas y diferencias relacionadas con el objeto de estudio. Las principales categorías y subcategorías reconocidas fueron:

Perspectivas de los profesionales de enfermería

La presente categoría se encuentra relacionada con el primer objetivo analizar las perspectivas de los profesionales de enfermería frente al encarnizamiento terapéutico, en la cual se evidenciaron dos subcategorías como se detallan a continuación:

Apego emocional del profesional

El profesional de enfermería es quien mantiene una visión holística del enfermo, donde el apego emocional con el paciente y la familia permite que se establezca un vínculo afectivo; cabe señalar que, se visibiliza con mayor frecuencia en la atención al paciente pediátrico. Esta realidad analizada, se evidencia en los siguientes testimonios: Es doloroso cuando el paciente tiene la misma edad que nuestros hijos (…) nos afecta psicológicamente cuando uno es madre, y nos apegamos mucho más (P7). El tener un paciente durante mucho tiempo hace que nos encariñemos, que vea ese pequeño como su sobrino o su hijo a quienes ya son padres y eso genera también un apego emocional y afectivo que cuando los ve fallecer duele mucho y da tristeza (P1).

El apego emocional es un componente vigoroso y detonante del proceso de atención en donde convergen principalmente las convicciones familiares y médicas que muchas veces no abordan el neto bienestar del paciente12.

Necesidad de calidad en la atención brindada

La necesidad de ser cuidado se sustenta en la expresión del amor, siendo esto un valor agregado que identifica al personal de enfermería, donde el binomio paciente y familia perciben esta dimensión; permitiendo así seguridad y confianza que repercute significativamente en la recuperación de estas personas. Cabe señalar que los profesionales de la salud a pesar de la atención integral brindada al paciente crítico, la familia exige más por el desconocimiento y el apego que mantiene generando sufrimiento y desgaste emocional en ambos. Son representativos los siguientes testimonios: El padre por su deseo de ver a su hijo salir de la UCI, a pesar del pronóstico médico desfavorable; él exige luchar hasta el final y que se le aplique a su hijo una serie de medidas que, aunque puedan causar sufrimiento sienten la esperanza de que van a salir con vida (…) los médicos prolongan los tratamientos para satisfacer y demostrar a los padres que se hizo todo (P1). Es consensuado entre los familiares y el médico que se haga todo lo posible para que su paciente salga (…) pero, en ocasiones es el familiar quien decide el tratamiento en contra de la voluntad del enfermo (P5).

El amor, el más básico pilar del cuidado que impulsa la cooperación, compromiso, solidaridad y benevolencia ante el cuidado brindado entre las personas sustentado por el valor ético; donde el cuidado rebasa toda la vida permitiendo el equilibrio de supervivencia mediante las dimensiones de trascendencia e inmanencia para el éxito en el planeta13-14.

Experiencia en el proceso del cuidado

Esta categoría responde al segundo objetivo determinar la percepción del enfermero en el proceso del cuidado de pacientes UCI con obstinación terapéutica. En el encarnizamiento terapéutico, los enfermeros desde su experiencia en las unidades de cuidados intensivos, han visibilizado la importancia de identificar las necesidades reales y sentidas del paciente para lograr la satisfacción y el alivio del sufrimiento de este.

A lo largo de la historia, estuvo presente la distanasia que adquiere en los últimos periodos una mayor preocupación en el profesional de la salud. Siendo los enfermeros los protagonistas del cuidado, articulando los tres saberes: cognitivo, actitudinal y procedimental; desde el análisis crítico al paradigma tradicional médico positivista que se versa en el conocimiento científico y el parámetro biológico enfocado en la curación, convirtiéndose en una dependencia en nuestro quehacer.

Una revolución científica con cambio paradigmático del modelo biomédico por parte del profesional de enfermería donde la espiritualidad, los sentimientos y la voluntad del paciente se tienen en cuenta, dan una nueva orientación a los servicios de salud en dirección a la promoción de salud y prevención de enfermedades, robusteciendo el proceso del cuidado donde el enfermero brinda acciones independientes, teniendo en cuenta el método científico del Proceso de Atención de Enfermería. El correcto desempeño en la asistencia del cuidado del enfermo no debe ser visto únicamente como un implemento de los programas de salud, sino todo lo contrario, debe ser concebido como una experiencia que dignifique el proceso de salud/enfermedad del paciente y su familia, más aún en áreas críticas donde se prescinde garantizar un trato humanístico que va más allá de lo científico y lo racional dignificando el cuidado brindado del quehacer enfermero15. Los enfermeros manifiestan una percepción favorable en consecuencia al bienestar físico y emocional, siendo representativo los siguientes relatos: El encarnizamiento es consensuado porque se considera a los familiares y el personal sanitario, donde estos son sinceros en informar el estado del paciente, no se toman decisiones a la ligera por nuestra parte y desconectar al paciente (P13). En algunas ocasiones se toma en cuenta al personal de enfermería y se proporciona el tratamiento hasta donde el paciente lo acepta, si éste ya no tiene posibilidades de recuperarse, se lo deja en manos de Dios (P14).

Contrariamente a esta postura dos participantes afirmaron categóricamente: Los médicos se reúnen y toman todos ellos una decisión y no, como enfermeros no nos permiten participar. Ellos son los que dictan las medidas en realidad, hablando previamente con el familiar (P11). El mantenimiento del paciente en UCI es acordado únicamente entre el doctor y los familiares, donde el facultativo nunca considera las opiniones del personal de enfermería (…) Los médicos se ensañan con los pacientes, sin reflexionar en las circunstancias (P7).

El legado histórico dado por Kuhn lleva a una visión integradora sustentada en la ciencia revolucionaria en la que la disciplina de enfermería rompe con los pensamientos tradicionales y con el modelo biomédico, estimulando el avance de nuestra profesión desde la perspectiva del acto del cuidado. Se requiere que la enfermería desarrolle un estado pre-paradigmático donde la revolución científica sea posible, cabe señalar que desde la visión de Kuhn acerca de las ciencias no es atribuible a los modos de correspondencia entre la teoría y la práctica de enfermería16.

Conocimiento sobre el encarnizamiento terapéutico

Este apartado se arraiga al tercer objetivo de la investigación que permite determinar la cognición de los enfermeros de UCI acerca del encarnizamiento terapéutico que se practica en su unidad. Durante las entrevistas se pudo determinar que existe un déficit de conocimientos acerca de la temática evidenciado por los testimonios de los participantes: Con tal de dar una muerte digna, se prolonga muchas intervenciones que puedan favorecer al encarnizamiento terapéutico (P1). Es difícil aceptar como enfermeras que los cuidados paliativos que se le está dando a este paciente prolongan el sufrimiento (P4). No conozco el tema de encarnizamiento terapéutico (P8), (P13) y (P14). Así como encarnizamiento terapéutico no conozco, pero sí sé lo que es distanasia y ésta se basa en los principios de bioética donde se incluyen la eutanasia, la distanasia, la beneficencia y la justicia. Que son principios fundamentales que debe reforzar el personal de enfermería en la toma de decisiones (P10).

Los testimonios exponen que, en Ecuador a pesar de la formación de tercer nivel, contar con diversas titulaciones y profesionales extranjeros; se desconoce la temática o la confunden con eutanasia y ortotanasia. Quienes son conocedores es en base al posgrado y consideran que esta práctica, al no ser regulada, es realizada deliberadamente en muchas de las ocasiones.

El conocimiento sobre encarnizamiento terapéutico es crucial en la práctica asistencial de cuidados intensivos, a pesar de la gran experiencia de los profesionales el 69.44% de enfermeros tienen conocimientos mínimos del tema, un 30.56% lo confunden con diferentes palabras referente a la muerte, 60% atendió la temática durante la maestría o ejerciendo en el área y el 25% considera que es una práctica que debe declinarse por la agonía que genera en todos los implicados4.

Prolongación de la muerte con tratamiento fútil

Esta categoría emerge de los testimonios de los participantes, se evidenció que la prolongación del proceso natural de la muerte aumenta la estadía en la unidad requiriendo recursos terapéuticos y humanos; cabe señalar que el proceso final de la vida en este tipo de pacientes le prolonga la agonía a los que son sometidos a tratamientos fútiles que no les otorga ningún bien. Se develan los siguientes testimonios, que hablan por sí mismos: Al final, el resultado por mucho que se esfuerce y sacrifiquen el médico, enfermera y familiar; no se obtendrán respuestas, el paciente se va deteriorando cada vez más en vez de tener una muerte digna (P10). Se prolonga el sufrimiento debido a que el familiar del paciente se apega a la idea de luchar hasta el final, haciendo caso omiso de las recomendaciones del Comité de Ética y de los médicos, quienes intentan hacerles reflexionar que la calidad de vida que le brindarán a su pariente al salir de UCI será deplorable (P1). Los avances tecnológicos han conllevado a que se prolongue la agonía del paciente (…) la electromedicina influye significativamente de forma negativa para que se produzca la distanasia (P3).

En estos relatos se percibe que, los profesionales de enfermería identifican a la distanasia como un prolongamiento excesivo de la muerte, siendo el dolor, la agonía, el sufrimiento, la incertidumbre; una compañía no deseada. La futilidad médica/familia, no mantiene ni mejora la calidad de vida; el enfermero se adhiere a ellas al estar identificado con la esencia de la profesión “el cuidado” actividad que requiere del valor profesional y personal.

La muerte digna es un proceso natural de la vida que debe ocurrir sin someter a la persona a dolores innecesarios y acoplamiento mecánico evitando el sufrimiento, de este modo se respetarán y cumplirán los principios de la bioética. Las autoras también señalan la importancia de diferenciar la dignificación de la muerte de la eutanasia que consiste en acelerar el proceso natural de morir, así mismo manifiestan que es innecesario someter al paciente a procesos que no lo beneficiarán alargando la agonía17.

Vivir dignamente y el derecho al buen morir

La presente categoría surge de las aseveraciones de los participantes donde se superpone que la mejor manera de dar muerte digna a los pacientes, es proporcionando cuidados paliativos y garantizando así una atención integral por parte de los profesionales de enfermería. Asimismo, el enfermero cumple un rol indispensable en cada etapa de la vida de la persona, siendo la muerte una de ellas, y es preciso educar a los familiares para que participen en los cuidados, asegurando el cumplimiento del derecho al buen morir. Los participantes han declarado: No nos enseñaron cómo enfrentar la muerte de los pacientes en UCI o como dignificar la misma y es algo doloroso ver a los familiares sufrir mientras el paciente está prolongando su deceso (P3). Yo considero que como enfermeros deberíamos conducir a los cuidados paliativos y garantizar una muerte digna en el paciente, siempre educando a la familia (P5). Como enfermeros profesionales debemos dar esa muerte digna a cada uno de los pacientes, protegiendo a su familia en esta etapa tan dolorosa (P6). No tenemos insumos y personal suficiente para mantener a los pacientes en la fase final de la vida y proporcionarles una muerte digna (P10).

Se puede garantizar una buena muerte mediante la aplicación de cuidados paliativos siendo necesario que los pacientes conozcan su condición y acepten la misma; con la finalidad de que sean capaces de tomar decisiones propias para respetar su principio de autonomía. Cabe señalar que educar al familiar facilita la toma de decisiones terapéuticas garantizando así el bien morir18.

Espiritualidad, Dios y resiliencia

Las creencias de los familiares trazan un importante camino para la aplicación de la distanasia, favoreciendo el apego al encarnizamiento terapéutico y la negación del proceso natural de la muerte, siendo los profesionales testigos del sufrimiento y la agonía de estos pacientes. La comunicación efectiva se hace imprescindible en la toma de decisiones ya que suele ser difícil aceptar el diagnóstico médico y la conducta a tomar por el estado de irrecuperabilidad, resignándose a la voluntad de Dios con la finalidad de no extender el sufrimiento del mismo. Siendo representativas las siguientes narraciones: Cuando nos encontramos frente a un diagnóstico irreversible sólo sedamos al paciente para que se vaya tranquilo con la voluntad de Dios. No apresuramos ni retrasamos el proceso, pese a que los familiares mantienen la esperanza de recibir una noticia alentadora que no llegará (P12). Considero importante ponerse al lado del prójimo, cada vez que ingreso a la UCI siento nervios y oro, porque enfrentarse a la muerte día con día es bastante difícil, más aún cuando se trata de un paciente muy joven (P14).

El encarnizamiento terapéutico representa todo lo contrario a brindar una muerte digna, pues el paciente es sometido a un sufrimiento innecesario, la distanasia es causada por varios factores como el avance en las tecnologías y ciencias médicas, la preparación del personal de salud, las diferentes creencias religiosas y las decisiones que tome la familia misma que se apega muchas veces al encarnizamiento terapéutico, rehusándose a aceptar el estado real de su familiar19. Por todo lo antes descrito en el presente estudio se visibiliza la importancia de investigar a profundidad la temática fundamentada en su diversa terminología al percibir la deficiente información que existe entorno al encarnizamiento terapéutico por parte de los profesionales de enfermería de tercer y cuarto nivel que laboran en las unidades de cuidados intensivos frente a las situaciones complejas que experimentan con el paciente, sus familiares y otros miembros del equipo de salud.

CONCLUSIONES

El estudio desarrollado permitió analizar las perspectivas de los profesionales de enfermería frente al encarnizamiento terapéutico. La primera categoría devela la calidad de la atención brindada, así como el apego emocional del profesional sanitario, mostrando cualidades del profesional durante el acompañamiento al paciente en esta etapa difícil de la vida, siendo necesario la identificación de los sentimientos y su desvinculación de los mismos con sus competencias laborales para garantizar el más alto nivel de calidad de atención sin recaer en la prolongación del sufrimiento.

La segunda categoría expone la labor de enfermería, misma que se rige a las indicaciones médicas sin contar en la mayoría de ocasiones con una postura permanente donde el enfermero delibere junto al médico, paciente/familia; la situación, cuidados y evolución del enfermo, generándose de esta forma el encarnizamiento terapéutico sin estar conscientes de lo que implica aquello. Se reconoce en sentido desfavorable el no tener en cuenta la opinión del enfermero, siendo éste un ente esencial de la atención, implicado en su totalidad en el cuidado, protección y defensoría de los derechos de los pacientes para que cursen su muerte con dignidad.

La tercera categoría comprende aspectos del saber cognitivo del profesional de enfermería sobre el proceso del cuidado, destacándose la identificación de las necesidades del paciente, teniendo en cuenta la formación de este profesional con la finalidad de adquirir habilidades actitudinales y procedimentales en relación con el encarnizamiento terapéutico. Cabe señalar que uno de los aspectos significativos en los testimonios de los participantes es el desconocimiento conceptual sobre bioética, distanasia, eutanasia y ortotanasia; siendo esto una responsabilidad propia de la auto preparación y consiguientemente de las Instituciones de Salud donde laboran, para generar cambios paradigmáticos que pasen del modelo biomédico al modelo biopsicosocial.

La sexta categoría comprende un abanico sobre los aspectos de espiritualidad, Dios y resiliencia; destacándose la capacidad que poseen los seres humanos de superponerse a los problemas y poder encontrar una salida, hace que este se motive ante un nuevo despertar satisfaciendo así las necesidades para un bienestar espiritual, siendo este un factor imprescindible desde la mirada recipiente. La articulación de la espiritualidad y resiliencia se hace necesaria, principalmente en los profesionales de la salud que brindan cuidados al paciente en fase terminal para, potencializar la capacidad de afrontamiento centrada en la dimensión emocional y en el problema causal; favoreciendo el bienestar biopsicosocial del paciente/familiar/enfermero.

REFERENCIAS

1. Gutiérrez Samperio C. ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? General Cirujano [Internet]. 2016;38(3):121–2. Disponible en: http://dx.doi.org/10.35366/70342

2. Cruz OAC, Pacheco HLH, Savoff RAN, Wood SWB. Dilemas éticos en la práctica clínica en las unidades de cuidados intensivos y paros cardiorrespiratorios. Revista Médica Hondureña. 2019;87(1):33-37. Recuperado de: https://lamjol.info/index.php/RMH/article/view/11936/13811

3. Sofía AI, Castro R, Salvador R, Fonseca S, Elena C, Magadan F, et al. Percepción familiar de enfermos terminales sobre la distanasia y ortotanasia en la atención primaria. Ciencias básicas biomédicas Cibamanz [Internet]. 2020. Disponible en: http://www.cibamanz2020.sld.cu/index.php/cibamanz/cibamanz2020/paper/viewFile/184/120

4. Davila M, Yrene N. Estudio de la distanasia desde la percepción del personal médico y de enfermería de los servicios de emergencia y cuidados intensivos del hospital III Yanahuara de EsSalud. Arequipa – 2018. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. [Internet]. 2020. Recuperado de: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/20.500.12773/12214

5. Gualán Guajala GF, Elizalde Ordoñez H, Peláez Abad MA, Torres Luzón DT. Knowledge and differentiation of euthanasia, orthotanasia and distanasia in the nursing care practice of terminal patients. Ocronos. [Internet]. 2019. Disponible en: http://bitly.ws/LJ2z

6. Martínez-Villalba JCR. Eutanasia y distanasia: dos extremos opuestos. Memorias y Boletines de la Universidad del Azuay [Internet]. 2018; (74-89). Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/6002/600263450004/.

7. Do Prado M, de Souza M, Monticelli M, Cometto M, Gómez P. Investigación cualitativa en enfermería: metodología y didáctica. Washington, DC: Serie PALTEX Salud y Sociedad; 2013. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51587/9789275318171_spa.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

8. Troncoso-Pantoja C, Amaya-Placencia A. Entrevista: guía práctica para la recolección de datos cualitativos en investigación de salud. Rev Fac Med Univ Nac Colomb [Internet]. 2017; 65(2):329–32. Disponible en: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.60235

9. Hernández S, Fernández C, Baptista M. Metodología de la investigación. 6th ed. Mexico: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.; 2014. p. 1-600.

10. Corona J, Maldonado J. Investigación Cualitativa: Enfoque Emic-Etic. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas [Internet]. 2018; 37(4):1-4. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S08643002018000400022&script=sci_arttext&tlng=en.

11. Colaizzi P. Psychological research as the phenomenologist views it. In R. Valle & M. King (Eds.), Oxford University Press, New York. Disponible en (1978). https://philpapers.org/rec/COLPRA-5.

12. Hanna Ruz V. Obstinación terapéutica y su límite con la ética: ¿cuándo detenerse? Rev Chil Anest [Internet]. 2021; 50(1). Disponible en: https://thaddeuspope.com/images/Ruz_-_Rev_Chil_Anest_2021_FUT_policy.pdf

13. Boff L. Saber Cuidar: Ética do humano - compaixão pela terra. Petrópolis RJ: Vozes; 2002.

14. Boff L. Saber cuidar- ética humana compasión por la tierra. Rio de Janeiro, Brasil: Petropoliz Vozes; 2004.

15. Enf L, Niurka R, López M, Trad N, Ileana L, León M, et al. Cuidados paliativos en personal de enfermería. Manzanillo Palliative care in nursing personnel. Revista Médica. Granma [Internet]. 2018. 22(1), 91-103 Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/multimed/mul-2018/mul181h.pdf

16. Daza, LA; Ladino, LE. Enfermería: ¿Ciencia Normal o Ciencia Revolucionaria? Enfermería universitaria. 2018;15(2):184-198. Disponible en: https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2018.2.65175.

17. Sáiz Cano, V., Montes Alonso, M., & González García, A. UNA MUERTE DIGNA: Revisión bibliográfica. [Internet]. 2020. Disponible en: https://congresosfnn.com/wp-content/uploads/2020/04/iii-final-de-la-vida/iii-fvida-comunicacion-escrita/UNAMUERTEDIGNA.pdf.

18. Lima MA, Manchola-Castillo C. Bioética, cuidados paliativos e libertação: contribuição ao “bem morrer”. Rev Bioét [Internet]. 2021Apr;29(2):268–78. Available from: https://doi.org/10.1590/1983-80422021292464

19. Montenegro Chamorro CD, Maldonado Cando FM. Adecuación del esfuerzo terapéutico orientado hacia un buen morir. Metro Ciencia [Internet]. 2021; 29(4):9–15. Available from: http://dx.doi.org/10.47464/metrociencia/vol29/4/2021/9-15

Received: 28 May 2023/ Accepted: 15 July 2023 / Published:15 September 2023

Citation: Herrera Sánchez P J , Muñoz Guanga A P , Barrera M J , Ortiz Vega M L and López Andrade J A. Encarnizamiento terapéutico en pacientes de cuidados intensivos: justo o innecesario. Visibilidad del profesional de enfermería. Revis Bionatura 2023;8 (3) 2. http://dx.doi.org/10.21931/RB/2023.08.03.2